「抵抗の歌」と題する中でキラパジュンを紹介したのはいつだったか。彼らに大きな影響を与え、そして彼ら、彼らだけでなく中南米の、いや世界中のミュージシャンに敬愛されたヌエバ・カンシオンの旗手、ビクトル・ハラ(1932~73年)を、これまで採りあげずにきたとは、なんたる不覚。遅きに失した感はあるが、ここで書くことにしよう。

ビクトル・ハラは多才な人である。ヌエバ・カンシオン(新しい歌)―音楽を通した社会変革運動―を牽引した代表的なフォルクローレのシンガーソングライターであることは誰もが知るところだが、彼は演劇人あるいは舞台演出家でもあった。10代後半にはパントマイム劇団に加わり、チリ大学の演劇学部を卒業した後、同大学付属演劇研究所に籍を置き、舞台演劇の演出をいくつも手がけているほか、映画やテレビ、ラジオの仕事もしている。シンガーソングライターとしての活動の方が、むしろ後になってからだ。

ビクトル・ハラの歌に込められたメッセージは、「貧しい者たちよ、立ち上がれ!」である。チリの支配層は、大地主や大企業の経営者などの富裕階級、右翼、彼らと協力関係にあった米国であるから、立ち上がる行為は必然的に、反資本主義、反帝国主義、反米主義、反貧困、反格差社会とならざるを得ない。国家権力の後ろ盾のひとつであるモービル石油と機動隊をかけて皮肉ったMovil Oil Special(モービル・オイル・スペシャル)、機動隊が空き地で暮らす貧農100人に対して機銃を乱射し、10人が死亡、残りも重傷を負った事件に抗議するPreguntas por Puerto Montt(プエルト・モントについての疑問)、麻薬など米国による文化的侵略に対する抗議を込めたQuién mató a Carmencita(カルメンシータを殺したのは誰)、警官が反政府デモの青年を射殺したことに抗議するEl alma llena de banderas(魂は旗に満たされて)など、どれも権力への抵抗歌―彼自身は革命歌と称していた―である。

僕が歌うわけは、ただ歌いたいからではなく、声がいいからでもない。僕のギターに感情と理由があるからだ。大地の心と鳩の翼をもった、聖水のような、喜びも悲しみも祝福する、ビオレータが言っていたように、春の薫りがする働くギター。僕の歌は、そこに行き着いた。金持ち連中のギターとは似て非なるもの。僕の歌は、星々に届くための足場。真実を歌いながら死んでゆく者の血管の中で脈打つとき、僕の歌は意味を持つ。虚しいおべっかや外国で得る名声でなく、大地の底までも届いてゆく革ムチの歌。すべてのものがそこへたどり着き、すべてのものがそこから始まる。勇気と共にあるとき、その歌は永遠に新しい。

これは、ビクトル・ハラが死の一ヶ月前に残したManifiestoの歌詞である。「宣言」とか「声明」を意味する言葉なので、あえて宣言文のような書き方をしてみた。党の政策表明であるマニフェストも同じなのだが、実行するつもりのない、選挙対策用の宣伝材料、打ち上げ花火と化してしまった日本では、悲しいほどに軽い響きしか持たない。しかし、このManifiesto(宣言)には、彼の音楽と向き合う姿勢、社会の中の立ち位置、そして生き様と決意が凝縮されている。

1970年、選挙に勝利した人民連合によって社会主義政権が生まれ、サルバドール・アジェンデ(1908~73年)が大統領に就任。ところが、1973年9月11日、米ニクソン政権から300億円の軍資金および7,000人のCIA工作員という圧倒的支援を受けたピノチェト将軍(1915~2006年)が、陸・海・空・警察の4軍(チリ警察は警察軍と呼ばれる軍事力を持っている)を率いてクーデターを起こし、大統領官邸であるモネダ宮を空爆。アジェンデ大統領は殺害され、政権は崩壊する。人民連合とアジェンデを支援していたビクトル・ハラは、軍に逮捕され、連行された屋内競技場のチリ・スタジアムで惨殺された。9月15日のことである。

この軍事クーデターによって、4万人が虐殺され、10万人が逮捕・拷問され、20万人以上が行方不明となった。社会主義は暴力的な革命でしか実現されないと主張していた米国にとって、選挙という民主的な手段で成立したアジェンデ政権は、まさに目の上のたんこぶだったのである。ピノチェト将軍と会談した米国務長官ヘンリー・キッシンジャー(1923年~)は、クーデターの成功を祝い、軍事独裁政権がスタート。膨大な米ドルが流れ込むことになったチリでは、富裕層と貧困層の格差が拡大し、人々の暮らしは厳しくなり、恐怖政治の中で、政権や政策に反対する活動も意見の表明も封じ込められた。日本では“反共”を掲げる政権与党の自民党がクーデターを支持し、「社会主義は…」という短絡的な思想しか持たない国民には馬耳東風であったことを付け加えておかねばなるまい。なお、裏で糸を引いていたキッシンジャーは、1973年、ノーベル平和賞を受賞している。

*******************************

命尽きるまで歌とギターで戦い抜いた男

*******************************

ビクトル・ハラの最期はどうだったのか。ギターを弾き、歌いながら人々を励ます彼から、兵士は楽器を取り上げた。なおも手拍子をとって歌い続ける彼の両手を、二度とギターを弾けないよう、銃の台尻で砕いた。「ギターを弾いてみろ」と嘲笑う兵士に対し、ビクトル・ハラは人民連合のテーマソングであったVenseremos(ベンセレーモス)を歌う。腹を立てた兵士は、彼の顔を切り刻み、最後は34 発もの銃弾を撃ち込んで殺害したのだった。

抵抗の歌など歌ったりしなければ、あるいは殺されることなく、生き長らえたのかもしれない。しかし、彼は歌うこと、抗うことを選んだ。いつも虐げられた人々に寄り添い、彼ら・彼女らの代弁者として歌ってきたビクトル・ハラである。自分は、今、ここで歌うために生まれてきたのだ。沈黙をまもって生き延びることは、自分の存在の自己否定、自死である。そう確信したのだろう。カトリック信仰の厚いラテン・アメリカで、聖職者への道を選ぼうとしたこともある彼は、熱心なクリスチャンでもあった。

これは伝説なのかもしれない。連行されるときにギターを持って行くことが可能だったとは思えないし、当時の写真によれば、多くの者は後ろ手に縛られている。スタジアムにいた目撃者は…、ほとんどが鬼籍の中だ。しかし、彼が最期まで歌い続けたことは事実であるし、こうした伝説が語り継がれるということは、祖国の偉大なミュージシャンへの敬慕と、クーデターおよび軍事独裁への怒りがそれだけ強いということなのだろう。1990年に民政に回帰したチリ政府が、2004年、ここをビクトル・ハラ・スタジアムと改称した。そのことからも、それがうかがえる。チリを訪れたなら、このスタジアムと、彼の眠るサンティアゴ公共墓地に足を運びたいものだ。

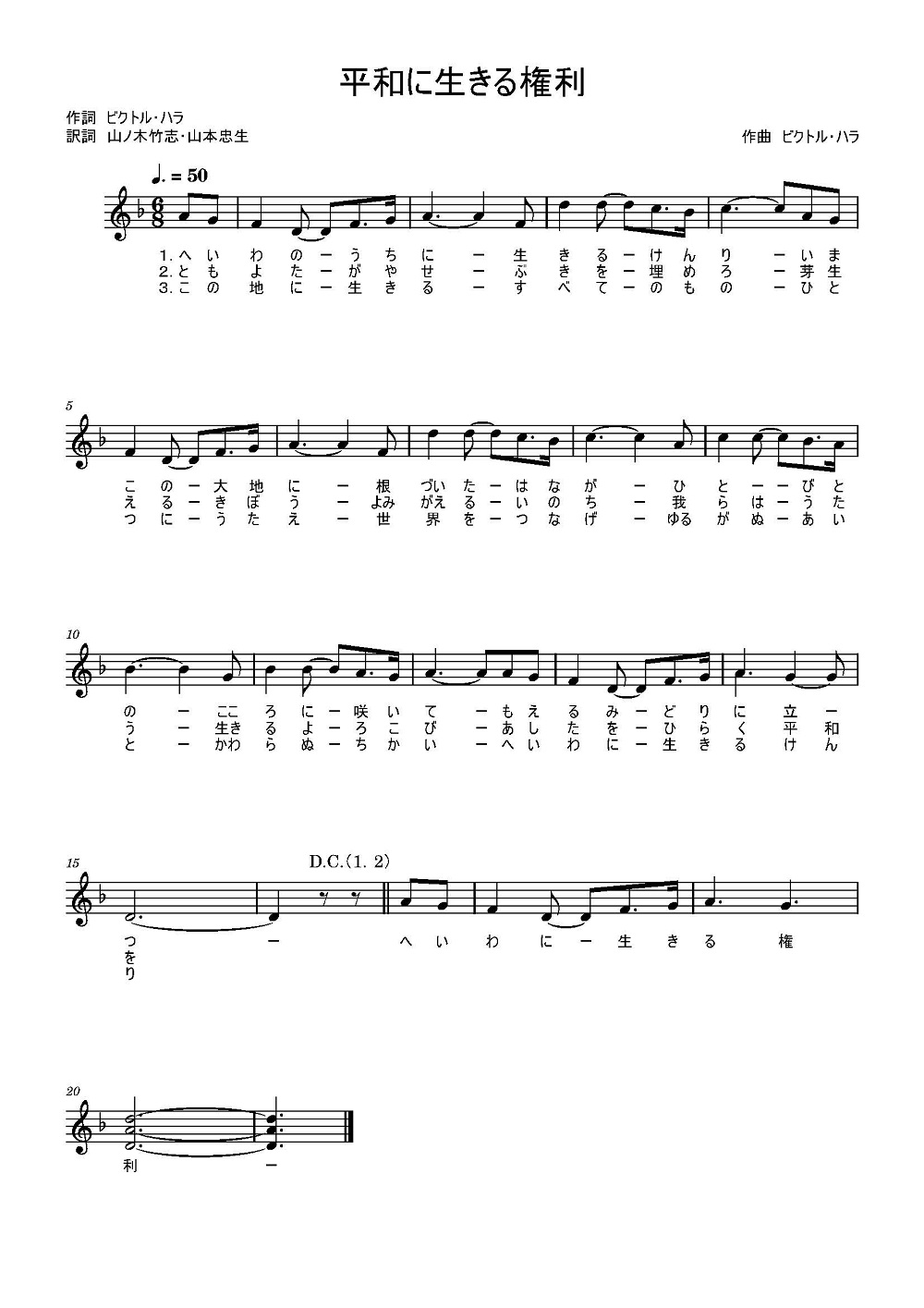

彼が残したすばらしい曲は数多あり、まるで遺言のようなManifiesto(宣言)や労働問題をまじえた叙情味あふれるTe recuerdo amanda(アマンダの想い出)なども私は大好きなのだが、無理やり1曲だけ選び出すとすれば、やはりEl derecho de vivir en pazだろうか。直訳すると、「平和に生きる権利」。このまま邦題となっている。このようなストレートな題名を歌につけることなど、日本では、まず考えられまい。1971年に制作された同名のアルバムの1曲目が、まさにこれだ。

フランスの植民地支配に抵抗し、ようやく追い出したかと思いきや、今度は米国が入ってきて傀儡政権を打ち立てたベトナム。この歌には、インドシナ戦争からベトナム戦争へと、長きにわたる戦禍に苦しむベトナムの人々への共苦、侵略者と戦う彼らの勇気、民衆を率いるホー・チ・ミン(1890~1969年)への共感にあふれている。ベトナム人民が親しみを込めて呼ぶ「ホーおじさん」を歌詞にとりいれたのは、まさにベトナムへの連帯の意思表示に違いない。

ビクトル・ハラが天に召されて、まもなく半世紀。歴史の曲がり角には、殉教者の十字架が立っている。人類が前に進むためには、こうした犠牲が求められるのか…。

::: CD :::

ビクトル・ハラのCDは、どれも魅力的で、聴いておきたいものばかりなのだが、ここではあえてアルバムではなく、このCDブック(収録曲はアルバムEl derecho de vivir en pazと同じ)を紹介しておこう。スペイン語の歌詞とその日本語訳、楽譜(一部のみ)、解説に写真まで載っており、彼の生涯と当時のチリの状況を含め、網羅的に知るには最適だと思う。

濱田滋郎(著・訳)、『ビクトル・ハラ ―VICTOR JARA― 平和に生きる権利』、音楽センター、2008年、ISSBN 978-4-903934-12-9

::: 歌詞 :::

El derecho de vivir

poeta Ho Chi Minh,

que golpea de Vietnam

a toda la humanidad,

ningún cañón borrará

el surco de tu arrozal.

El derecho de vivir en paz.

生きる権利……

詩人ホー・チ・ミン

彼はベトナムの地から

全人類の心を打った

どんな大砲であれ消せまい

きみの稲田の畔から

平和のうちに生きる権利を

Indochina es el lugar,

más allá del ancho mar,

donde revientan la flor

con genocidio y napalm.

La luna es una explosion

que funde todo el clamor.

El derecho de vivir en paz.

インドシナがあるのは

はるか海の彼方

花々までもが砕かれる

虐殺とナパーム弾で

月さえ吹き飛ばされ

あらゆる叫びが溶け合わされる

平和のうちに生きる権利を

Tío Ho, nuestra canción

es fuego de puro amor,

es palomo palomar,

olivo del olivar,

es el canto universal

cadena que hará triunfar

el derecho de vivir en paz.

ホーおじさん われらの歌

それは澄み切った愛の炎

それは鳩、鳩小舎

オリーブ畑に茂るオリーブの木

それは世界をつなぐ歌

勝ちとるための絆

平和のうちに生きる権利を

La, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la

ラララララララ

ラララララララ

ラララララララ

ラララララララ

Es el canto universal

cadena que hará triunfar,

el derecho de vivir en paz.

El derecho de vivir en paz.

それは世界をつなぐ歌

勝ちとるための絆

平和のうちに生きる権利を

平和のうちに生きる権利を

この下の歌詞はビクトル・ハラの歌詞と別のバージョンです。

平和のうちに生きる権利

今この大地に根づいた花が

人々の心に咲いて

燃えるみどりに立つ

平和に生きる権利

友よ 耕せ 武器を埋めろ

芽生える希望 よみがえる命

我らは歌う 生きる喜び

あしたをひらく平和を

平和に生きる権利

この地に生きるすべてのもの

ひとつに歌え 世界をつなげ

揺るがぬ愛と 変わらぬ誓い

平和に生きる権利

::: 収録曲 :::

1. 平和に生きる権利

El derecho de vivir en paz

2. 窓をあけて

Abre la ventana

3. 出発

La partida

4. 農民の子

El niño yuntero

5. 広い道を通って

Vamos por ancho camoni

6. 鉱山(やま)へはもう行かない

A La Molina no voy más

7. キューバに寄せて

A Cuba

8. 丘の高みの住宅地

Las casitas del barrio alto

9. 魂は旗に満たされて(ミゲル・アンヘル・アギレーラへの讃歌)

El alma llena de banderas

10. 役立たず

Ni chichi ni limoná

11. 耕す者への祈り

Plegaria a un labrador

12. ブリガーダ・ダ・ラモーナ・パラ(人民連合青年隊の歌)

Brigade Ramona Parra

13. お聞きよ、娘さん

Oiga pues mijita

14. 機織り娘

Muchachas del telar

15. 不毛の地から

Venían del desierto

16. ポエマ〔詩〕その15

Poema 15

17. 子どもたちの踊り

Danza de los niños

※※ チリ・クーデターとその後 ※※

軍事クーデター、独裁政権による悲劇については、パトリシオ・グスマンおよびミゲル・リティンのドキュメンタリー作品を見てほしい。

・パトリシオ・グスマン、『チリの闘い』、1975~78年

・パトリシオ・グスマン、『光のノスタルジア』、2010年

・パトリシオ・グスマン、『真珠のボタン』、2015年

・パトリシオ・グスマン、『夢のアンデス』、2019年

・ミゲル・リティン、『戒厳令下チリ潜入記』、1986年

下記の映画作品もチリ・クーデターが舞台になっており、特に『11’09”01 セプテンバー11』のケン・ローチ作品は、当時の実写フィルムを使い、ドキュメンタリー的なものになっている。

・エルビオ・ソトー、『サンチャゴに雨が降る』、1975年

・コンスタンタン・コスタ=ガヴラス、『ミッシング』、1982年

・ケン・ローチ、他、『11’09”01 セプテンバー11』、2002年

(しみずたけと)

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ