この前はムソルグスキーの歌曲「司令官」をとりあげた、その中で、この歌が含まれている歌曲集『死の歌と踊り』を、ショスタコーヴィチが管弦楽用に編曲したことに触れたのだが、そのショスタコーヴィチの交響曲を紹介したい。

ショスタコーヴィチ(1906~75年)は、生涯で15の交響曲を作曲した。音楽評論家の諸井誠によれば、第1と第15は純粋の絶対音楽、第2・第3・第13・第14は声楽入り、中央の第7・第8・第9は第二次大戦と関連するなど、前後で対象形をなしている。第2・第3・第11・第12は革命と関係があり、第5・第6は〈生〉を、第13・第14は〈死〉をテーマにしている。また、第5・第6がベートーヴェン的、第11・第12はリヒャルト・シュトラウス的、第4・第8・第10・第13はマーラー的だという。なるほどと納得するところもあるし、そうかなと疑問を抱くところもあるのだが、まあ、それはどちらでも良い。聴く人におまかせしよう。

グスタフ・マーラーは、生を通して死を、死を通して生を俯瞰する人物だった。ここで紹介する交響曲第10番が、マーラー的な死生観、あるいはマーラー的なオーケストレーション技法を用いているかどうかはさておき、作曲された時代背景を考えてみたい。独裁者ヨシフ・スターリン(1878~1953年)が死んだ。3月5日のことである。ショスタコーヴィチ自身が語るところによれば、この年の夏から秋にかけて作曲されたものである。なんという速筆!ちょっと待て、15ある交響曲の作曲年を確かめてみよう。

第1番(1925年)

第2番(1927年)

第3番(1929年)

第4番(1936年)

第5番(1937年)

第6番(1939年)

第7番(1941年)

第8番(1943年)

第9番(1945年)

第10番(1953年)

第11番(1957年)

第12番(1961年)

第13番(1962年)

第14番(1969年)

第15番(1971年)

前作からの年数が、第4番と第14番は7年、第10番は8年となっている以外、ほぼ2年毎という一定の間隔で作曲している。年数を要したのは、作曲上の理由かもしれないし、ショスタコーヴィチの場合、政治的な事情で発表を控えたということも考えられる。公の場で、「次は歌劇にとりかかる」と言明していたショスタコーヴィチだが、スターリンの訃報に接するや、急にこの交響曲に取りかかったようにも思われる。とすれば、作曲者のなんらかのメッセージが潜んでいるのではなかろうか。

重苦しく始まる第1楽章。ソナタ形式ではあるが、ガッチリした構成のドイツ音楽とは違い、あくまでも叙情性に重きを置くロシア的なスタイルである。第2楽章は、速いパッセージの弦セクション、それに応える木管楽器群による自由な、ある意味、暴力性をも感じさせるスケルツォ。『ショスタコーヴィチの証言』には“音楽によるスターリンの肖像画”と記されている。うって変わって軽妙なワルツのような第3楽章。やや暗く悲しい感じのアンダンテで始まる第4楽章は、後半で明るいアレグロになり、一気呵成に突っ走るかのように、華々しい終曲に至る。

第2楽章までなかったDSCHのフレーズが、第3楽章以降に現れる。“DSCH”はショスタコーヴィチのイニシャルだ。スターリン時代は抑えつけられていた自身が、ようやく解放され、ワルツを踊り、自由を謳歌する姿なのであろうか。マーラー的だとすれば、第3楽章なのだろう。ホルンの歌わせ方が『大地の歌』を思わせる。だが、マーラーの「生は暗く、死もまた暗い」を克服しようとするかのような、このフィナーレはどうだ。マーラーの交響曲第2番『復活』へのオマージュなのか。いや、人類の歴史の勝利を信じようとするショスタコーヴィチ自身の鼓舞、そのようにも感じられる。

::: CD :::

1)カラヤン盤

ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908~89年)は、この曲を二度録音している。初めは1966年、次が1981年。どちらもレーベルは独グラモフォンだ。ところが、他のショスタコーヴィチ交響曲の録音はない。この第10番だけなのである。EMIレーベルに対して、第5番や第8番も録音したいという申し入れはしていたという。他の演奏家とのバッティングでもあったのであろうか、結果的に実現しなかった。ショスタコーヴィチを避けていたわけではないようだが、演奏会の曲目としてとりあげた様子もなく、ちょっと不思議ではある。

さすがにカラヤンとベルリン・フィルである。悲痛な響きの中にあっても、感傷的になりすぎず、第1楽章を重厚に奏でる。名人揃いだけあって、スリリングな緊張感あふれる第2楽章を、切実な迫真性をもって描くのには、聴いている方も舌を巻いてしまう。この曲の名盤には違いない。不満があるとすれば、ショスタコーヴィチの第10番が、とりわけ“音楽によるスターリンの肖像画”が、これほど美しくて良いのだろうかという、なんとも言いようのない矛盾した思いに駆られることだ。

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1981年

下に続く動画はカラヤン盤CD

I. Moderato II. Allegro III. Allegretto IV. Andante – Allegro

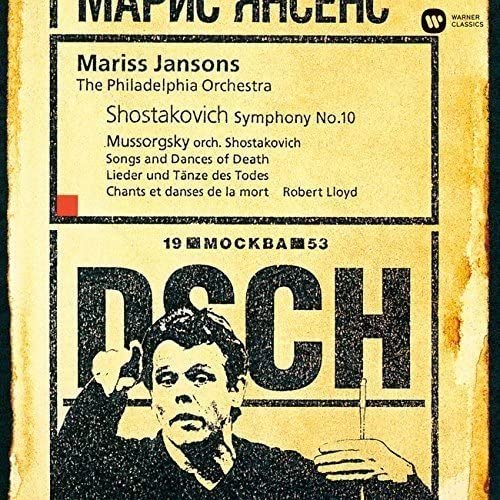

2)ヤンソンス盤

ラトビア生まれのマリス・ヤンソンス(1943~2019年)。父は、エフゲニー・ムラヴィンスキー(1903~88年)とともにレニングラード・フィルハーモニー交響楽団(現サンクトペテルブルク・フィルハーモニー交響楽団)を牽引した名指揮者アルヴィド・ヤンソンス(1914~84年)である。ショスタコーヴィチは、幼い頃から近い存在だったはず。それだけに、この曲のカギであるスターリンの影を見たのだろう。ムソルグスキーの『死の歌と踊り』、しかもショスタコーヴィチ編曲版と組み合わせているところからも、それが見てとれる。このCDは、まさに《死神スターリン、ビフォー&アフター》、いまこそ聴くべき一枚だ。

指揮:マリス・ヤンソンス

独唱:ロバート・ロイド(バス)

演奏:フィラデルフィア管弦楽団

録音:1994年

下に続く動画はヤンソンス盤CD

I. Moderato II. Allegro III. Allegretto IV. Andante V. Allegro

同CD収録のムソルグスキー『死の歌と踊り』

(しみずたけと) 2022.4.16

ショスタコーヴィチ : 交響曲第10番 この記事

ショスタコーヴィチ : 交響曲第5番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第9番 記事へ

ショスタコーヴィチ の「戦争交響曲」 7番 8番 記事へ

抵抗するショスタコーヴィチ 4番 13番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第14番『死者の歌』 記事へ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ