スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』に使われたリヒャルト・シュトラウスの交響詩《ツァラトゥストラかく語りき》、ボー・ヴィーデルベリの『みじかくも美しく燃え』に使われたモーツァルトのピアノ協奏曲第21番、前に映画の中のクラシック音楽を紹介した。20世紀中葉に多く見られた往年の映画とクラシックの組み合わせである。近頃、このような組み合わせはあまり見かけないような気がするのだが…。

昨今の映画では、街角に流れる、あるいは登場人物が口ずさむシーンにその時代の音楽が使われたりすることはあるが、作品と結びついた音楽は“その映画のために作られた”ものであることが多い。映画と音楽が対をなしていること、作品の中で音楽の役割が大きくなっていることは間違いない。だからこそ様々な映画祭の中で音楽賞が設けられているのだろう。今や映画音楽は、スクリーン・ミュージックという名のもと、芸術の一分野として確固たる地位を築いたといえよう。

スクリーンに流れる音楽は、洒落たジャズあり、迫力あるロックあり、軽快なポップスあり、重厚なクラシックありにもかかわらず、レコード店では一緒くたにされてサウンド・トラックのコーナーに置かれている。特定のジャンルに属する音楽であっても、すべて一括りにして“映画音楽”と呼ばれてしまうせいだろうか。ミュージカル『ウエスト・サイド物語』に曲をつけたレナード・バーンスタイン(1918~90年)はともかく、ニーノ・ロータ(1911~79年)、エンニオ・モリコーネ(1928~2020年)、ジョン・ウィリアムス(1932年~)の映画音楽などは、オーケストレーションを駆使し、クラシック音楽と呼んでもおかしくないと思うのだが、彼らの作品は軽音楽とかポップス曲として演奏されることが多く、クラシック音楽の演奏会でとりあげられることは少ない。せいぜいライト・クラシックという位置づけである。

今回は《映画の中のクラシック》で紹介した曲をいくつかとりあげてみた。名作と呼ばれる映画の中の音楽が、実は“借り物”であり、それにもかかわらず作品全体の質を高めているのはなぜだろうか。流用品であるクラシックが、専用品として作られたスクリーン・ミュージックに劣らない効果を発揮し評価されるのは、音楽自体が優れているからなのか、それとも映画が素晴らしいからなのか、あるいは相互作用であるのか。まずはこれらの音楽を聴いてみて、それから映画を鑑賞してみてほしい。逆でも良いのだが、曲が先にあり、なぜ作中にこの曲を使ったのかを考えるには、作られた順に触れてみる方が理にかなっていると思うからである。

『逢びき』とラフマニノフのピアノ協奏曲第2番

セリア・ジョンソンとトレヴァー・ハワードの二人が、語り尽くされた感のある中年男女の不倫を描いたメロドラマなのだが、随所に光る登場人物のモノローグが人を魅了するのであろう、ドロドロすぎない男と女の恋愛と別離の教科書的作品に仕上がっている。

デヴィッド・リーン(1908~91年)といえば、『アラビアのロレンス』や『ドクトル・ジバゴ』といった大作映画を思い浮かべがちだが、1945年の本作では、映画館や公園のシーンなど、繊細で豊かなディテール描写がちりばめられており、それがことのほか美しい。原題は“Brief Encounter”だから、直訳すれば「つかの間の巡り会い」とか「ささやかな出会い」といったところであろうか。それを「逢びき」という言葉をあてるとは、邦題もなかなかのセンスだと思う。

映画の中で、セリア・ジョンソン演ずる主人公のローラがレコードを聴くシーンがある。セルゲイ・ラフマニノフ(1873~1943年)のピアノ協奏曲第2番。その第3楽章のピアノを弾くアイリーン・ジョイス(1908~91年)、オーストラリアはタスマニアの貧しい家に生まれ、カンガルーと共に育った(真偽は不明だが)などという逸話もある美貌のピアニストである。エーリヒ・ラインスドルフ指揮のロンドン・フィルハーモニー管弦楽団との共演CDがあり、映画で使われた音源がこれなのかわからないが、持っていないので、別のお気に入りで。

ウラディーミル・アシュケナージ(1937年~)が指揮するクリーブランド管弦楽団をバックに、フランスのジャン=イヴ・ティボーデ(1961年~)がピアノを弾くもの。1993年3月、クリーブランドの近くに滞在していたこともあって、この組み合わせを生で聴くことができた。アシュケナージがピアノ独奏を務めた、1965年のキリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団も素晴らしいのだが、このアシュケナージのタクト、正確無比のクリーブランド管弦楽団、ティボーデの瑞々しいピアノ、そしてセヴェランス・ホールの音響、すべてが素晴らしかった。それと相前後して収録されたものだけに、私にとって感慨深い、思い出深い演奏なのである。

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18

指揮:ウラディーミル・アシュケナージ

演奏:ジャン=イヴ・ティボーデ(ピアノ)

クリーブランド管弦楽団

録音:1993年

『愛情物語』とショパンのノクターン

タイロン・パワー演ずるエディはピアニストとして生計を立てるべく、ニューヨークにやって来た。資産家の令嬢マージョリーと出会い、オーケストラで演奏することに。やがて二人は結婚、息子ピーターも生まれたが、マージョリーが急死してしまう。ピーターを残して巡業に出るが、第二次大戦が勃発し、エディは海軍に。終戦後、10歳になったピーターのもとへ戻ってくるのだが…。

ベッサラビア出身のユダヤ人移民の子として生まれた不世出のピアニスト、エディ・デューチン(1909~51年)の伝記物語。監督のジョージ・シドニー(1916~2002年)が職人芸を発揮して、愛妻の死、新しい恋人とのほろ苦い恋、息子との心の葛藤など、苦悩に満ちた生涯を送った男の感動的な人間ドラマ、恋愛映画の教科書的作品に仕上げているのだが、あえて辛辣な評価をすれば、大幅にフィクション化されたお涙頂戴劇ともいえる。

作中に流れるのはフレデリック・ショパン(1810~49年)の夜想曲第2番。カーメン・キャバレロ(1913~89年)がアレンジし、自身で弾いている。ここでは仲道郁代の演奏で聴くことにしよう。ショパンの心を伝えてくれる繊細でやわらかなタッチが素晴らしい。

ショパン:夜想曲第2番変ホ長調 作品9-2

演奏:仲道郁代(ピアノ)

録音:1989~92年

『さよならをもう一度』とブラームスの交響曲第3番

イングリッド・バーグマンとイヴ・モンタンの二大スターに若きアンソニー・パーキンスを加えた豪華キャストによる1961年のアメリカ映画。描かれるのは「平凡な生活の中にある女性の幸福」といったところであろうか。個人的にはダラダラしたメロドラマの印象がぬぐえないのだが、原作であるフランソワーズ・サガン(1935~2004年)の小説『ブラームスはお好き』がそうなのだから仕方ない。母性本能をくすぐる青年の一途さをパーキンスがうまく表現し、ふられて雨の中を一人立ちつくすところなどが実に様になっている。このあたりが魅力なのであろうか、中高年のファンは多い。

ヨハネス・ブラームス(1833~97年)の交響曲第3番の第3楽章が様々にアレンジされ、場面場面を効果的につないでいく。その意味では、映画のタイトル“Goodbye Again”より原題の“Aimez-vous Brahms? ”の方がふさわしく思えるのだが…。

交響曲第3番はブラームスの四つの交響曲の中で演奏時間が最も短い作品であるが、ベートーヴェンで完成された古典派の様式を堅固なまでに受け継ぎながらも、ロマン主義の要素をふんだんに取り入れている。彼の交響曲はどれも素晴らしく。好みは語れても優劣はつけがたい。映画で使われるメロディは第3楽章だけなので、ここは全曲を通して聴いてほしいところ。

名盤が多いので、一枚だけなどというのはとても無理な相談である。あえて今の気分で選び出したのが、ルドルフ・ケンペ(1910~76年)がベルリン・フィルを振った1960年の録音。ケンペはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のオーボエ奏者として出発した。オーケストラはオーボエに合わせてチューニングするから、音程に少しの狂いも許されない。そのせいかはわからないが、ケンペの音作りはいつも正確無比だ。しかし演奏は型に縛られることなく、のびのびしており、端正、ときに穏やかに、ときに激しく…。ここに聴く第3番も、どっしりした重厚な構成を背景に、奥行きのある香り高い味わいが各楽章から導き出される。ベルリン・フィルはこの時代すでに世界最高峰の機能を有していたことがわかる。

ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 作品90

指揮:ルドルフ・ケンペ

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1960年

『恋のマノン』とヴィヴァルディの『四季』

アントワーヌ・フランソワ・プレヴォ(1697~1763年)の長編小説『マノン・レスコー』。騎士デ・グリューが美少女マノンと出会う。彼女を愛した男たちはみな、彼女の嫉妬や欲望から破滅していくのだ。そうとは知らず、デ・グリューは駆け落ちの道を選ぶ…。ファム・ファタール(男たちを破滅させる女)を描いた文学作品の先駆けだが、ルーマニア生まれの監督ジャン・オーレル(1925~96年)は物語の舞台を現代に置き換えている。カトリーヌ・ドヌーヴがマノンを演じ、彼女の奔放な性格に悩まされる男たちを軽快に描いた1968年のフランス映画。

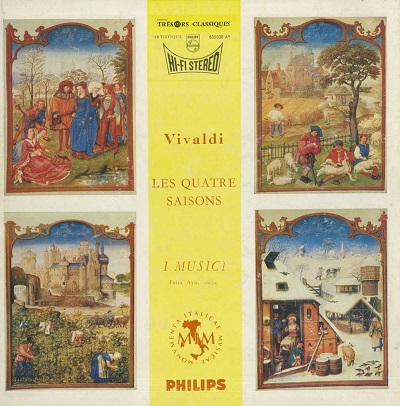

音楽を担当したセルジュ・ゲンズブーはアントニオ・ヴィヴァルディ(1678~1741年)の『四季』の「春」を使って軽快感を巧みに表現している。有名な曲だが、最もよく聴かれるのはイ・ムジチ合奏団のものではなかろうか。1951年、スペインのバスクからローマの聖チェチーリア国立音楽院に留学していたヴァイオリン奏者のフェリックス・アーヨ(1933~2023年)が中心となって結成されたイタリアの弦楽合奏団である。イタリア語の“I Musici”、英語なら“The Musicians”、音楽家たちという意味である。イ・ムジチは『四季』を四回録音しているが、これはその二回目、最初のステレオ録音になる。カラヤンとベルリン・フィルによる大編成のゴージャスな『四季』も悪くないが、イ・ムジチのシャープな演奏はいかにもバロック音楽の最良の面、ヴィヴァルディらしさが出ており、この曲のスタンダードだと思う。

アントニオ・ヴィヴァルディ:合奏協奏曲 《四季》

演奏:イ・ムジチ合奏団(独奏フェリックス・アーヨ)

録音:1959年

『ベニスに死す』とマーラーの交響曲第5番

ダーク・ボガードが演ずる仕事に疲れた著名な作曲家アッシェンバッハは、ふとしたことで出会った少年に理想的な美を見出す。浜辺で遊ぶのを見るだけでは満足できなくなり、後をつけてヴェニスの街を彷徨うなどのストーカー行為…。疫病に罹ってもなお、少年を追い求め、化粧をして徘徊し、疲れ果て、海辺のデッキチェアに横たわる。ビョルン・アンドレセンは、トーマス・マン(1875~1955年)が原作で“ギリシア神話に出てくる美少年”と喩えられるタジオそのものであった。少年の妖しいまでの美しさ、波のきらめき、それと対照的なのは醜く崩れゆく化粧。満ち足りたような笑みの主人公だが、その目には涙が光る。甘美な中に描かれる痛切な幕切れ。

物語の主人公アッシェンバッハのファースト・ネームはグスタフ。原作者のマンは執筆直前、作曲家グスタフ・マーラー(1860~1911年)の訃報に接し、そこから拝借した名前だという。小説とマーラーの音楽には何のつながりもないし、原作の主人公は作家なのだが、1971年にイタリア・フランス合作として映画化されるとき、作家は作曲家に置き換えられ、物語の全篇に流れるのがマーラーの交響曲第5番の第4楽章「アダージェット」とは、なんたる巡り合わせであることか!これほどまでに感傷的な映像と音楽の組み合わせが他にあるだろうか。演奏はフランコ・マンニーノが指揮する聖チェチーリア国立アカデミー管弦楽団。ローマにある音楽大学である。

ビョルン・アンドレセンは後日、ヴィスコンティ監督ら大人たちに性的搾取されてきたことを告発している。映画がすばらしく、映像の中の彼が美しいだけに、なおさらやりきれない思いになる。せめて芸術に関わる人間だけでも、人間の心を失ってほしくない。無いものねだりであることはわかっていても、そう思いたいものだ。

マーラーの5番は、これまでもカラヤンとベルリン・フィル、クーベリックとバイエルン放送交響楽団の演奏で紹介ずみだが、この際だからジョン・バルビローリ(1899~1970年)とニュー・フィルハーモニア管弦楽団で聴いてもらおう。これほどいじらしく、愛おしく、切なくなる演奏は他にない。この映画と最大限にマッチすることは置いておくとしても、心が震えるような音楽をつくりあげる人、バルビローリはそんな人だったのだ。

グスタフ・マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調

指揮:ジョン・バルビローリ

演奏:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

録音:1969年

(しみずたけと) 2024.12.21

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ