またマーラーか。この暑い夏に、マーラーの交響曲は余計暑苦しくないか。こってりした豪華ディナーみたいで胃もたれしそう。なぜマーラーなんだ。そんな声が聞こえてきそうである。

グスタフ・マーラー(1860~1911年)の作品は交響曲と歌曲がほとんどである。交響曲も、その半数が声楽をまじえているのも大きな特徴と言えるだろう。マーラーの目指したのが器楽と声楽の融合であるなら、『大地の歌』こそが彼の集大成だったのではあるまいか。前にそのようなことを書いた。それが気になっているのだ。

ちょっと西洋音楽の歴史をたどってみよう。近代西洋音楽は教会音楽にルーツをもつ。それは神への祈り、だから言葉ありきだった。ユニゾンの歌から重唱へ、やがてオルガンなどの楽器が伴奏を務めるようになるのだが、いつからか楽器演奏の部分が独立し、声楽と器楽の地位が逆転してしまう。それを再び共存させるべく、交響曲に歌を持ち込んだのがベートーヴェンであり、誰もが知る彼の交響曲第9番『合唱』というわけである。

そう考えると、マーラーの声楽を含む交響曲はベートーヴェンの《第9》の延長線上にあると言って良いだろう。約100年の間に作曲技法は進歩し、楽器は改良され、演奏技術も高められた。大規模オーケストラを存分に生かしたマーラーの交響曲は、1906年に上梓した壮大なスケールを誇る第8番『千人の交響曲』で頂点に達したと言って良い。ただ、歌詞は首尾一貫したキリスト教の讃歌であり、オラトリオとかカンタータを彷彿とさせる。なお、この副題の『千人の交響曲』は、マーラー自身によるものではなく、音楽実業家のエミール・グートマン(1877~1938年)が初演時に、宣伝目的で付与した一種のキャッチコピーである。

マーラーの作曲活動はその後も続き、「第9の呪い」が脳裏をかすめたのかどうかはわからないが、第8番の次の交響曲には番号を与えなかった。それが『大地の歌』である。長女を亡くし、自らの心臓に病が見つかるなど、死を深く意識していたのかもしれない。神への捧げ物としての器楽と声楽の融合を究極の目標としていたとすれば、テノールとアルト(またはバリトン)の二声というコンパクトさ、手法の転換であろうか。

マーラーの直接の弟子でもあったオットー・クレンペラー(1885~1973年)の言葉がある。彼はマーラーの死の前年に書かれた交響曲第9番を、「最良」だったか「最も偉大」だったか、そのように評した。最後の交響曲、純然たる器楽曲の《第9》こそが、声楽をまじえた『大地の歌』より優れたものなのかどうか。気になったのはそのことである。答えは聴く人に委ねたい。

グスタフ・マーラー

交響曲第9番ニ長調(1910年)

改めて聴くと、純器楽へと回帰したこの交響曲はとても美しい。マーラーの最高傑作と言われるのも道理である。本来は第9となるはずの『大地の歌』の後に書き上げられ、今度こそ《第9》と名付けなければならなくなった。次の第10番は未完のまま残されたので、結果的にこれが彼の最後の交響曲となったのである。誰かが「第9の呪い」をささやきそうであるが…。

交響曲として、この《第9》の楽章構成は一風変わっている。まずはアンダンテで開始する第1楽章だろう。第2楽章のスケルツォはともかく、終楽章に置かれることの多いロンドが第3楽章に来る。そして終楽章のアダージョは消え入るように終わる。それぞれが、作曲家の死への恐れ、葛藤する心、悟り、魂の浄化へと、現世への別れを歌っているのであろうか。遠ざかっていくマーラーの姿が目に浮かぶ。

マーラーのこれまでの交響曲とくらべ、この作品のスコアにはテンポや強弱の指定がずいぶんと少ない。演奏者の解釈に委ねようとしたのだろうか。いや、そうではあるまい。マーラー自身が名指揮者で、己の指揮に絶対的な自信を持つ人物だった。演奏する側の自由な解釈など認めたりしないだろう。とすれば、演奏にあたっての細かな指定を施すつもりであったにもかかわらず、それらを書き入れる前に命の火が燃え尽きてしまった、そういうことなのではなかろうか。

こうした理由で、この曲は結果的に様々な解釈が可能になっている。それがこの曲への興味を一段と高めているのは確かであろう。指揮者によって、オーケストラによって、実に多様な演奏を耳にすることができるのだが、どれもが素晴らしい。曲の完成度の高さゆえんだと思う。第8番までの交響曲は、マーラー自身で初演のタクトをとったが、『大地の歌』と第9番の初演は作曲家の死後になり、どちらもブルーノ・ワルター(1876~1962年)によってなされた。

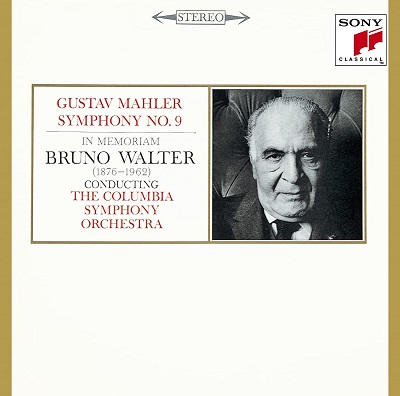

CD 1 : ワルター盤

マーラーの直接の弟子で、この曲の初演者であるワルターには、1938年のウィーン・フィルとの有名な録音がある。それはナチスの軍靴が迫り来る中での緊張感あふれるライブだった。モノラル盤なので、ここでは指揮の一線を退いた後に再録された方を紹介しておく。

ワルターの演奏記録を残すべく、CBSはワルターの録音のために特別編成されたオーケストラを用意した。それがコロンビア交響楽団である。ワルター専用とも言えるこの楽団を起用し、マーラーの没後50年にあたる1961年、この第9番が録音された。指揮者が思うとおりにコントロールできるという意味で、マーラー演奏においてひとりひとりの団員が一家言を有するウィーン・フィルよりも結果的に良かったのかもしれない。

演奏は、複雑な構成をすっきり見通しよくしたと言えば良いだろうか、歌曲作家でもあるマーラーの交響曲には、なにがしかのストーリー性を包含していることが多いのだが、それを強調することなく、響きの清澄さを前面に押し出した、当時としては新しい解釈による音作りとなっている。ワルターは1962年に亡くなったから、作曲家が死の前年に作った曲を、指揮者が死の前年に奏でた、両者の遺作とも言える記録である。

指揮:ブルーノ・ワルター

演奏:コロンビア交響楽団

録音:1961年

CD 2 : クレンペラー盤

クレンペラーもまた、マーラーの弟子であった。モーツァルトを得意としたワルターは、マーラーを古典音楽のように聴かせたが、ロマン派から現代音楽まで幅広いレパートリーに定評あったクレンペラーのマーラーは、楽曲の様式美と構築性を強調したものとなっている。若い頃は、やや速めのテンポで突き進むような演奏が多かったクレンペラーだが、晩年は厳格なまでにテンポをまもり、いや、かなりテンポを落としてじっくり聴かせるスタイルへと移行、濃厚なロマンチズムあふれる表現を特徴とするようになった。

視界から徐々に薄れゆくマーラー像に一抹の寂寥感を感じるのがワルターの演奏だとすれば、クレンペラーのそれは、遠ざかりながらも、作曲家の姿をいつまでもくっきりと力強く見せる。まるで生きている人間が、生きた存在へと、偶像化のプロセスを見るようだ、ドライな音を響かせる弦楽器群と鮮烈な金管セクション、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団の演奏がそれを支えている。同じ作曲家の薫陶を受けた、年齢差9年の二人の弟子。それがこれほど異なる演奏を聴かせてくれる。これだから音楽は楽しい。

指揮:オットー・クレンペラー

演奏:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

録音:1967年

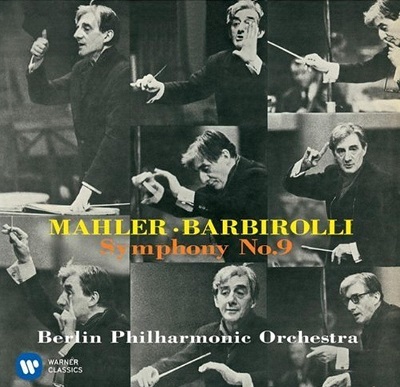

CD 3 : バルビローリ盤

マーラーの直接の弟子であったワルターやクレンペラー、そして20世紀後半、マーラーの交響曲を爆発的な人気作品に押し上げたバーンスタインやショルティ、彼らはみなユダヤの血をひく音楽家たちだった。その世代間の空隙を、マーラーの音楽に対する溢れんばかりの敬愛を込めた演奏で埋めたのは、ひとりジョン・バルビローリ(1899~1970年)であった。マーラーの弟子でもなければユダヤ系でもない彼の音作りは、ユダヤ的な粘りとかストーリー展開とは無縁だが、誰にも負けない熱い情熱がほとばしっている。

バルビローリがベルリン・フィルを初めて指揮したのは、同楽団がエディンバラ音楽祭に招聘された1949年。それから約10年後、彼は定期的にベルリン・フィルの指揮台に立つようになった。今でこそ世界最高の機動性を誇る楽団だが、カラヤンの支配が始まって日が浅い当時、まだマーラーはレパートリーにはなかったからであろう、金管楽器群の音が埋もれてしまったり、フレーズの色彩感に乏しかったりするなど、慣れない音楽に対する技術的な綻びがそこここに散見される。しかし、ここにはそれを補ってあまりあるマーラー独自の後期ロマン主義的な歌がある。それを見事なまでに引き出したバルビローリが、この後に訪れることになるマーラー・ブームの引き金になったのは間違いない。その意味で、これはマーラー演奏の歴史的な転換点を告げるものだったのではなかろうか。

指揮:ジョン・バルビローリ

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1964年

CD 4 : ジュリーニ盤

カルロ・マリア・ジュリーニ(1914~2004年)もまた、ユダヤ系ではない。しかし、北イタリアで過ごした少年時代、周囲にはユダヤ系の人も数多くいたはずだし、ワルターやクレンペラーの下で指揮の研鑽を積んだ経験を有している。そうした背景によるものか、第二次大戦で徴兵され、クロアチア戦線に送られた彼は、ナチスとムッソリーニのファシズムに反対する立場と平和主義を貫き、人に銃を向けることをしなかった。イタリアと連合国の休戦協定が結ばれた後もローマ占領を続けるナチスは、地下に潜伏したジュリーニを発見次第射殺するよう、顔と名を記したポスターを街中に貼り出したという。

そういうジュリーニの紡ぐマーラーの音楽は、作曲家と一体化するような深刻な感情移入による熱い演奏、たとえばバーンスタインなどがその典型だと思うが、それとはまったく異なるスタイルで聴かせてくれる。繊細で叙情的だが、ドラマ性を排した純音楽的なアプローチとでも表現したら良いであろうか、メロディの美しさと豊かさを存分に歌わせる。マーラーが歌曲作家であったことを思えば、マーラーらしさの一側面とも言えそうである。ショルティに鍛え上げられたシカゴ交響楽団が、ショルティの下ではギコギコ唸りを上げる弦楽器群が、ここでは嘘のようにやさしい音を奏でる。同じ楽団でも、指揮者が違うとこうも音が変わるのかと、音楽の奥深さを改めて感じさせてくれるだろう。

指揮:カルロ・マリア・ジュリーニ

演奏:シカゴ交響楽団

録音:1976年

CD 5 : 小澤征爾盤

小澤征爾(1935~2024年)が指揮するマーラーの交響曲第9番は、ボストン交響楽団との1989年の録音があるが、ここでは“より熱い”演奏を聴かせてくれるサイトウ・キネン・オーケストラとの2001年のライブ録音を紹介したいと思う。

サイトウ・キネン・オーケストラは、いわゆるスター・プレイヤーの集団であるが、とりわけ弦楽器群が秀逸だ。マーラーの完成された交響曲として最後の作品となった第9番は、最もポリフォニックな性格を帯びているだけに、対位法的なところで、この楽団の強みが遺憾なく発揮されている。この曲で重要な弦楽セクションの統一感には、第一ヴァイオリンに負けない第二ヴァイオリンやヴィオラの力強さが不可欠なのだ。ひとつひとつの音符を曖昧さなしに弾くことで各声部が明確に絡み合う、さすがサイトウ・キネンと唸ってしまう緊張と愉悦の瞬間が何度も襲ってくる。ライブだからであろう、小澤征爾はスタジオ録音とはうって変わった熱く粘りのある指揮ぶりで、どこまでもしなやかに、どこまでも濃密に、じっくり丁寧に歌い込んでいく。

マーラーのユダヤ的情念や彼の人生観などを超越した、音楽として昇華されているのは、小澤征爾とサイトウ・キネン・オーケストラという極めてコスモポリタン的な組み合わせの性格によって生み出されたものであるからであろう。いかにも21世紀のマーラー像である。

指揮:小澤征爾

演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ

録音:2001年(ライブ)

緩やかなレントラー風のテンポで、いくぶん歩くように、そして、きわめて粗野に (16:11 min.)

「ロンド=ブルレスケ」アレグロ・アッサイ きわめて反抗的に (13:15 min.)

アダージョ。非常にゆっくりと、抑えて (24:30 min.)

(しみずたけと) 2024.8.4

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ