別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク

スコットランド民謡「アニー・ローリー」をとりあげた中で紹介した鮫島有美子のCD『庭の千草』に「埴生の宿」と「ロッホ・ローモンド」が含まれていたことに気づいただろうか。この二つの歌は《映画コレクション》にある映画にも出てくるので、それをまじえて少し触れておきたいと思う。

1)埴生の宿

まずは市川崑監督の映画『ビルマの竪琴』から。ときはアジア太平洋戦争末期、ところは今日ミャンマーと呼ばれるビルマ。無謀なインパール作戦で大きな損害を出した日本軍は中立国タイを目指して撤退を余儀なくされていた。その中の部隊の一つ、音楽学校出身の井上小隊長に率いられ、苦しいときも悲しいときも、みんなで歌を歌いながら乗り切ってきた小隊の物語である。

ビルマ人を装った水島上等兵が先行し、安全を確認すると竪琴を弾いて部隊を呼び寄せる。そんな敗退行がつづく。ところが、ある集落での露営中に英国の部隊に包囲されてしまった。応戦準備の時間稼ぎのため、包囲に気づかないふりをして陽気に歌う。それが「埴生の宿」だった。すると、それに呼応するかのように英兵たちが“Home, Sweet Home”を唱和してきた。「埴生の宿」の元歌である。戦争は既に終わっていたのである。井上小隊は武器を置く。彼らは収容所に送られ、日本に送還されるのだが、白骨街道と呼ばれ死屍累々の日本兵を供養すべく、水島上等兵はただひとり残ることを決意する…。

むろん史実ではない。いわば大人のための童話、メルヘンである。しかし戦争終結後、ある日本兵が弔いのために現地に残ったというのは事実である。この小説の原作者である竹山道雄によれば、それは中国戦線であったが、日本兵と中国兵の間には共有できる歌がなかったので、舞台をビルマに置き換えたということらしい。この作品を、市川崑は1956年と1985年の二度にわたって映画化。曰く、「戦争は良くないことだと何度言ってもいい」。脚本はどちらもパートナーの和田夏十。

文明開化の名のもと、日本は西洋音楽をせっせと取り入れた。里見義の訳詞による「埴生の宿」も、1889年、東京音楽学校出版の『中等唱歌集』に収録されて広く歌われるようになる。ほとんど日本の歌のように馴染んでいたこともあり、アジア太平洋戦争勃発後も敵性音楽として排除されずにすんだ。歌そのものに問題はなくとも、歌うこと、軍は歌うという行為をどのように見ていたのか。「歌とは何ごとだ。たるんどる。けしからん!」、そんな叱責、いや罵声が聞こえてきそうだ。そのようなことを映画を見ながら思ったものである。

旧日本軍はイジメの巣窟だった。とりわけ新兵イジメは凄まじかったと聞く。いま放映中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』にもそういう場面があった。「歯を食いしばれ!」と、殴る蹴るは日常茶飯事。ドラマだから大げさに誇張されて描かれたというわけではない。いったい日本軍は何のためにあって、何と戦う組織だったのか。

新兵といえども貴重な戦力である。それを痛めつけたら自軍の戦力が低下するではないか。スポーツ、たとえばサッカーで考えてみよう。チーム内の選手を、加入したばかりだからといって痛めつけ、それで試合でのパフォーマンスが落ちたらチームは勝てなくなる。困るのは自分たちだ。目指しているのはリーグ優勝とかワールドカップではないのか。それともチーム内で威張り散らすことの方が大切なのか。考えたらわかりそうなものだ。

およそ科学的でも論理的でも合理的でもない。それが旧日本軍だった…、と過去形で言い切ることには抵抗がある。なぜなら、今日の自衛隊でもイジメはなくなっていない。戦争に敗れて日本軍は解体されたが、警察予備隊、保安隊、自衛隊と、名称を変えながら日本軍は復活しつつある。それを担ったのは、旧日本軍の生き残り連中だ。かつてのイジメ体質もいっしょに引き継がれたに違いない。

イジメ問題が旧日本軍と自衛隊に共通する闇だとしたら、それは日本人の国民性に由来するものだからなのか。たぶんそうではなかろう。外国の軍隊の中でもイジメはある。レイプは在日米軍の中でも問題になっており、被害者は女性に限らない。暴力で相手を屈服させるのが軍隊の本質だから、その構成員が暴力的であったとしても少しも不思議ではない。

人を傷つけてはいけないという理性を削ぎ落とし、自分で考え判断する習慣を捨てさせ、盲目的な服従と事なかれ主義に染め上げる。その精度が高いほど優れた軍隊となる。また、ヒエラルキーは上下関係を軸とするから、イジメを生みやすい。階級に依存し、指揮命令系統の徹底こそが最重要視される軍隊ならではこそ、イジメは自然発生的に生じ、パワハラが横行するのは当然の帰結だろう。

閑話休題。歌に戻ろう。だから『ビルマの竪琴』は大人のメルヘンだと言ったのだ。しかし、血生臭い現実に迎合し、悲しみや痛みを拡散するよりも、現実をメルヘンの世界に近づける方が良くはないだろうか。

埴生の宿(作詞:里見義)

1.埴生(はにゅう)の宿も わが宿

玉の装い 羨(うらや)まじ

のどかなりや 春の空

花はあるじ 鳥は友

おゝ わが宿よ

楽しとも たのもしや

2.書(ふみ)読む窓も わが窓

瑠璃(るり)の床(ゆか)も 羨まじ

清らなりや 秋の夜半(よわ)

月はあるじ 虫は友

おゝ わが窓よ

楽しとも たのもしや

イギリス民謡からとられた唱歌ということになっているが、元歌の「ホーム・スイート・ホーム」は、英国の作曲家ヘンリー・ビショップ(1786~1855年)が1823年に作った歌劇『ミラノの乙女クラリ』の中に登場する歌で、歌詞は米国ジョン・ハワード・ペイン(1791~1852年)によるもの。日本に入ってきたのは、英国でも半ば民謡化しており、歌劇の挿入歌という認識はなかったからなのだろう。

Home, Sweet Home

1.

Mid pleasures and palaces though we may roam,

Be it ever so humble, there’s no place like home!

A charm from the skies seems to hallow us there,

Which seek thro’ the world, is ne’er met elsewhere.

Home! home!

sweet, sweet home!

There’s no place like home,

there’s no place like home!

1.

愉悦に身を置き 屋敷の中をめぐれど

粗末なりとも わが家にまさるところなし

天からの恵み 尊き場にし給う

いずこを探せど 他に代わるところなし

わが家よ

愛すべきわが家よ

わが家が一番なり

ここにまさるところなし

2.

An exile from home splendor dazzles in vain;

Oh, give me my lowly thatched cottage again!

The birds singing gaily that came at my call;

Give me them with the peace of mind, dearer than all.

Home! home!

sweet, sweet home!

There’s no place like home,

there’s no place like home!

2.

去りし素晴らしき故郷 虚しく輝くのみ

粗末なる藁葺き屋 われに与え給え

呼べば楽しげにさえずり来たる鳥たち

なににもまさる心の安らぎとともに われに与え給え

わが家よ

愛すべきわが家よ

わが家が一番なり

ここにまさるところなし

豪華な邸宅を羨む必要はない。たとえ粗末であろうとも、わが家こそが一番の場所。唱歌になった「埴生の宿」は、徹頭徹尾そのことを歌っている。元歌の雰囲気、ニュアンスをなかなか良く伝えていると思うのだが、「ホーム・スイート・ホーム」の二番は、故郷を失い、安らぐことのできる場所としての家を与えてほしいという切ない歌詞になっている。

2)ロッホ・ローモンド

もうひとつはイギリス映画『イーディ、83歳 はじめての山登り』。30年にわたる夫の介護から解放された83歳のイーディ。娘は老人施設に入れたがるが、そこはどうにも馴染めそうにない。想い出の品を整理していたら、むかし父からもらった絵葉書が出てきた。スコットランドにある変わった形の山、そして「いつかいっしょに登ろう」の文字…。忘れかけていた夢を叶えるべく、たったひとりユーストン駅から夜行列車に乗り、ハイランド地方のスイルヴェン(標高731m)を目指すことに。

なんだ、高尾山より100mちょっと高いだけじゃないか…などと馬鹿にしてはいけない。この山が位置するのは北緯58度。北海道より北、サハリンよりさらに北、カムチャツカ半島の中程と付け根の間くらいのところ。冬であれば強風吹きすさぶ氷雪に覆われた山である。

登山基地はロッキンヴァーという名の町。登山に必要な装備は地元のアウトドア・ショップで装備を揃えた。登山中にスコットランド民謡の「ロッホ・ローモンド」を口ずさむイーディ。物語の舞台がスコットランドだからなのか。ロッホとは湖のことだが、ローモンド湖があるのはハイランド地方のほぼ最南端、むしろローランド地方の西といった方がわかりやすいかもしれない。それに対し、ここはハイランドの中でもかなり北に位置している。「ロッホ・ローモンド」は地元の歌ではないし、あたりの景観もまるで違う。彼女自身がスコットランドと何らかの関わりをもつということなのであろうか…。

多くの日本人はイングランドもスコットランドも「英国」の名で一緒くたに括ってしまうが、両者の間には深い溝が横たわっている。

2)ロッホ・ローモンド(訳詞:近藤玲二)

水蒼(あお)き 川のほとり

風も蒼き ロッホ・ローモンド

君が愛の 瞳に似たる

麗し岸辺よ ロッホ・ローモンド

麗しき 川のほとり

我は待ちぬ ロッホ・ローモンド

また幾度(いくたび) めぐり逢瀬(おうせ)の

誓いもむなしき ロッホ・ローモンド

誓いせし 川のほとり

君は帰らぬ ロッホ・ローモンド

香りほほえむ 花はあれど

捧(ささ)ぐるすべなき ロッホ・ローモンド

ああ水は 永遠(とわ)に変わらず

蒼き夢 ささやく

想い出の 流れつきせぬ

麗し岸辺よ ロッホ・ローモンド

ローモンド湖は長さ40キロ弱、幅8キロほどの細長い湖。グレートブリテン島ではネス湖に次ぐ二番目の大きさで、最も深いところの水深は190メートル。東には標高974メートルのベン・ローモンドが聳え、風光明媚なロッホ・ローモンド・トロサックス国立公園の中心である。その美しさを称えながら、もう帰ることのない、二度と会うことのかなわない恋人を思う歌、それが「ロッホ・ローモンド」である。

近藤玲二の歌詞では、生き別れか、それとも死に別れなのかはわからないが、昔と変わらぬ美しきローモンド湖畔に一人寂しく佇み、過ぎし日を回想しながら、帰らぬ恋人への思いを歌っている。だが、元歌では、故郷に残してきた恋人のもとへ帰ることのできない我が身を嘆く内容なのだ。

The Bonnie Banks o’ Loch Lomond

1.

By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,

Where the sun shines bright on Loch Lomond,

Where me and my true love were ever wont to gae,

On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond.

Chorus :

O ye’ll tak’ the high road, and I’ll tak’ the low road,

And I’ll be in Scotland afore ye,

But me and my true love will never meet again,

On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond.

1.

うるわし岸辺 うるわし丘

光あふるる ローモンド湖

愛しき人と 過ごせし思い出

ローモンド湖のうるわし岸辺 うるわし丘

<コーラス>

汝は地上の道を行き給へ 我は地下の道から

先にスコットランドに帰り着かん

愛しき人と 再び相見えることなし

ローモンド湖のうるわし岸辺 うるわし丘にて

2.

‘Twas there that we parted, in yon shady glen,

On the steep, steep side o’ Ben Lomond,

Where in soft purple hue, the highland hills we view,

And the moon coming out in the gloaming.

Chorus :

2.

二人は別れし 谷間の陰

ベン・ローモンドの 険しき山裾

淡い紫に染まりし ハイランドの丘

黄昏の中 昇りくる月をば見たり

<コーラス>

3.

The wee birdies sing and the wildflowers spring,

And in sunshine the waters are sleeping.

But the broken heart it kens nae second spring again,

Though the waeful may cease frae their grieving.

Chorus :

3.

小鳥がさえずり 野の花は咲く

陽光の中 水面は静かに眠るごとし

破れし心に 巡りくる春なし

嘆き哀しみ 消え失せようとも

<コーラス>

イングランドとスコットランドの関係には複雑なものがある。17世紀から18世紀にかけて、ロンドン大火とかペストの流行、オランダとの戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争にまつわるフランスとの対立など、歴史上さまざまな出来事があった。うんと端折って、人物中心、とくに両国の王位を巡るところだけおさらいをしておこう。

まずはチャールズⅠ世(1600~49年)。彼はステュアート朝のイングランド、スコットランド、アイルランドの王を兼ねていたが、1639年に起きた清教徒革命により王制は廃止され、49年に処刑されてしまう。しかし共和制は長続きせず、60年に王制がが復古。

王位に着いたのはチャールズⅠ世の次男、亡命先のフランスから戻ってきたチャールズⅡ世(1630~85年)。兄は幼少期に亡くなっていたので、嫡男同然だった。しかしチャールズⅡ世には嫡男がなく、庶子(確認されているだけで14人いる)のみ。余計なことだが、これらの系譜は故ダイアナ妃やヨーク公爵夫人セーラにもつながっている。死去により、王位は弟のジェームズⅡ世が継承した。

ジェームズⅡ世(スコットランド王としてはジェームズⅦ世)が即位すると、先代国王チャールズⅡ世の庶子モンマス公ジェームズ・スコット(1649~85年)が王位継承権を主張して反乱を起こす。それは鎮圧されたが、ジェームズⅡ世の親カトリックと専制政治が反発を招き、1688年に名誉革命が勃発。翌年、ジェームズⅡ世はフランスに亡命する。

ジェームズ・フランシス・エドワード・ステュアート(1688~1766年)は、この追放されたジェームズⅡ世の次男である。こちらも長兄は夭折。名誉革命の反革命勢力であるジャコバイトは、ステュアート朝のジェームズⅡ世およびその直系男子を正統な国王として支持、カトリック国のフランスも後押しする。彼をしてイングランド王ジェームズⅢ(スコットランド王ジェームズⅧ世)と呼ぶわけだが、実際に彼を王位に着けたわけではない。

その長男チャールズ・エドワード・ステュアート(1720~88年)がフランスを出発、スコットランドに上陸した。ようやく主役の登場。美男子だったので「ボニー・プリンス・チャーリー」と呼ばれる。スチュワート王家の再興を夢見るジャコバイトとフランスの後押しを受け、王位簒奪の兵をおこした。ジャコバイト蜂起である。チャールズⅢ世を名乗り、ハイランドの氏族やカトリック教徒たちを集め、エディンバラを占領。反撃体制の整わない政府軍を破りながら、イングランドのカーライル、プレストン、マンチェスター、ダービーへ進軍したが、彼らは軍を進め過ぎた。フランスの援軍は来ない。兵力は劣り、イングランドには支持してくれる十分な数のジャコバイトもカトリック教徒もまだ少なかったのである。

ボニー・プリンス率いる勇猛なハイランダー(ハイランド戦士)たちだったが、撤退派と進軍派に分裂し、1746年4月16日、インヴァネス郊外のカロデンでカンバーランド公ウィリアム・オーガスタスの政府軍に完膚なきまで叩きのめされてしまう。この時の徹底した虐殺の酷さ、惨さにより、カンバーランド公は「屠殺屋」の名を頂戴することになり、現代に至るまでスコットランド人の対イングランド感情を悪くすることになった。

ボニー・プリンスには3万ポンドもの報奨金がかけられたが、彼を裏切るものはなかったという。スカイ島のフローラ・マクドナルド(1722~90年)の援助を受け、変装しての逃走劇の果て、どうにかスコットランドを脱出、最後はイタリアのローマに没した。

さて、歌に戻ろう。コーラス部分は戦友への語りかけのようだ。君が行くhigh road、直訳すれば「高い道」。自分が行くのはlow road、「低い道」となる。高い道と低い道、いったい何だ。スコットランドを離れた地で死んだ者の魂を、妖精が地下のトンネルを通って故郷に送り届けるというケルトの伝承がある。つまり、君は生き残って地上を歩いて帰れ。死にゆく僕の魂は地下の道で運ばれるから、君より先にスコットランドに帰り着くだろう。カロデンの戦いはスコットランドだから、そこではなく、イングランドで致命傷を負った、あるいはイングランド軍に捕らわれて処刑を待つ身のハイランド戦士の「別れの歌」に違いない。

人類の歴史は、すべてがそうであるとまでは言わないが、暴力の歴史であった。少なくとも、不寛容の上に、あるいは不条理さを背景にしたものであることは間違いなかろう。こうした歌、物語を残すのはどちら側であるのか。スコットランドの独立を求める声が絶えないのは、こうした対イングランド感情が少なからず影響している。中国や韓国の人々の対日感情とも通ずるところだ。その時代を生き、実体験を有する人たちが存命であれば、なおさらであろう。

ホロコーストの記憶を持つユダヤ民族も同様だ。歴史上の悲劇ではなく、現在進行形での暴虐を継続し、拡大し続けるのが他ならぬイスラエル国家となると、こちらまで人類の一員であることが恥ずかしくなってくる。なぜなら、それは600万人の犠牲を相対化し、過去の出来事のひとつ、歴史のワン・オブ・ゼムにしかねないからだ。繰り返してはならない悲劇ではなく、いつでも起こりうる(現に起きている)事象に矮小化されてしまうとしたら、これほど恐ろしいことはない。

歴史を伝えるのは学校や教科書だけではない。歴史家や教育者の仕事だけでもない。歌が、物語が記憶を伝えていく。大勢が忘れても、完全に消えてなくなることはない。どこかで、誰かが、今も伝え続けるものだ。

友との別れ、愛する者との永遠の別れ、二人で過ごした故郷ローモンド湖畔、その美しい景色の思い出、そしてこの世との別れ。「ロッホ・ローモンド」は、まさに悲哀の歌であり、いつまでも歌い継がれていくだろう。「ロッホ・ローモンド」を耳にするとき、様々なことが頭に浮かぶ。願わくは、こうした哀しい歌が新たに作られない現在と未来である。

::: C D :::

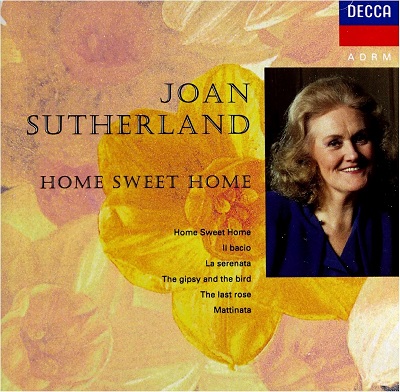

日本語歌詞の「埴生の宿」と「ロッホ・ローモンド」は鮫島有美子のCD『庭の千草』で、元歌の“The Bonnie Banks o’ Loch Lomond”も『TRADITIONAL FOLK SONGS & MELODIES OF SCOTLAND』に収録されているので、それらを聴いていただくとして、ここではジョーン・サザーランドの歌う“Home Sweet Home”を紹介しておこう。

ジョーン・サザーランド(1926~2010年)はオーストラリア生まれの名ソプラノだった。後に夫となる指揮者リチャード・ボニングによってベルカントの素質を見出され、その完璧な歌唱で、ロンドンのコヴェントガーデン、ニューヨークのメトロポリタン、ミラノ・スカラ座など、世界中の歌劇場を席巻。低音域から高音域までむらのない力強く美しい声だけでなく、演技力でも観衆を魅了した。

彼女の日本での知名度や評価が低いのは、当時のオペラ評論家たちの眼が曇っていたから、耳が肥えていなかったからに違いない。文化というのは、言語、宗教、歴史や社会、政治経済の基盤といったすべてを背景に成立するものだから、それらを深いところで理解していないとわからないものだ。彼らへの批判ではない。戦後の混乱期を乗り越え、貧しさからようやく抜け出したばかりの日本で、それは仕方ないことだった。

なお、外国の人名や地名を仮名表記するのには無理があり、どうやっても限界があるのだが、サザランドの方が原語の発音に近いだろう。間延び感が拭えないものの、「サザランドで検索したが見つからない」と言われるのも面倒なので、ここでは慣用的に使われるサザーランドという表記を用いた。

Joan Sutherland : Home Sweet Home

1.The Gipsy and the Bird

2.Paria

3.Io Non Sono Piu L’annetta

4.Ideals

5.Il Bacio

6.La Serenata

7.Mattinata

8.Air de Nina

9.Indian Love Call

10.Love Will Find a Way

11.Waltz Song

12.Lo! Here the Gentle Lark

13.The Last Rose

14.Scenes That Are Brightest

15.I Dreamt I Dwelt in Marble Halls

16.Home Sweet Home

ジョーン・サザーランド(ソプラノ)

指揮:リチャード・ボニング

演奏:ロンドン交響楽団(1-7, 12-16)

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(8-11)

合唱:アンブロジアン・ライト・オペラ合唱団(8-11)

鮫島有美子:埴生の宿

鮫島有美子:ロッホ・ローモンド

TRADITIONAL FOLK SONGS & MELODIES OF SCOTLAND:Loch Lomond

(しみずたけと) 2025.6.19

9jブログTOPへ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ