《キャロル・オブ・ザ・ベルズ》でケルン大聖堂の鐘が紹介されていました。ムスリムなどキリスト教徒以外の人たちも多く暮らすようになったとは言え、今でもまだヨーロッパはキリスト教文化圏なのですね。ま、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、根っこの部分は同じと言うか、つながっていると言うべきか…。同じ場所、砂漠の文化の中に生まれただけあって、私にすれば「どこが違うの?」と言いたくなるくらい似かよっています。アブラハムもモーセもマリアもイエスも、みーんなイスラム教の中に存在しているもんな。似ているからこそ、争いが絶えないということなのかもしれないけれど…

さて、そのキリスト教文化も、奥底にはケルト文化が地下水脈のごとく流れたりしていて…。異教徒への伝道の過程で、土着の信仰を採り入れていくのは良くある話。ハロウィンなど、まさしくそれ。まもなくやって来るクリスマスをはじめ、ジルヴェスター、ニュー・イヤー、イースター、季節の行事の中心にあるのは教会だし、誕生、洗礼、結婚、死といった人生の儀式にも教会が関わってきたわけで、そのたびに鐘が鳴らされるわけですね。

YouTubeで“Church Bells”をキーワードに検索すると、あるわ、あるわ…。教会の鐘って、こうやって鳴らしているのか。複数あるから音階が可能なのだな。ハンドベルはそのミニチュア版というところか。そのうち人力ではなくコンピューター制御になるかもしれないな、などと思いながら、この機会に教会の鐘が奏でる音楽でも聴いてみるとするか。そんなCDが…、ありました!

::: CD :::

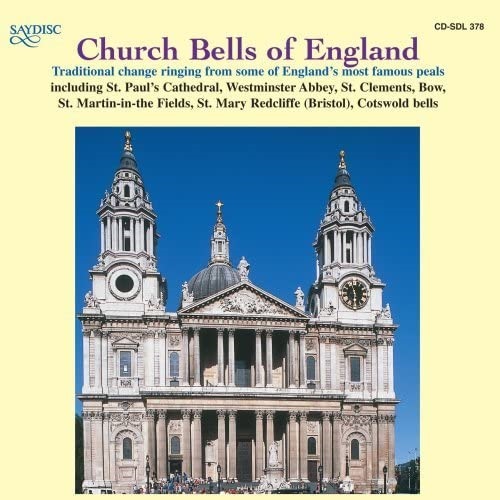

Church Bells of England

ダイアナとチャールズの結婚式がおこなわれたセント・ポール大聖堂、彼女やエリザベス女王の葬儀の場となったウェストミンスター寺院、何度か紹介したアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズの拠点である聖マーティン教会など、主にロンドンの教会の鐘の音が収録されています。聖クレメント・デーンズ教会は英国空軍との縁が深く、聖メアリー・ル・ボウ教会はディック・ウィッティントンと猫の物語で知られ、聖オラフ・ハート・ストリート教会は、文豪チャールズ・ディケンズの作品に登場、稀代の日記作家サミュエル・ピープスの墓所があるのもここです。

1. St. Mary Redcliffe, Bristol

Little Bob Maximus (12 bells)

2. St. Paul’s Cathedral

Stedman Cinques (12 bells)

3. St. Vedast, Foster Lane

Cambridge Surprise Minor (6 bells)

4. St. Lawrence, Jewry

Spliced Surprise Major (8 bells)

5. St. Giles, Cripplegate

Cambridge Surprise Maximus (12 bells)

6. St. Clement Danes, Strand

London Surprise Royal (10 bells)

7. St. Sepulchre, Holborn Viaduct

Stedman Caters (10 bells)

8. St. Mary-le-Bow, Cheapside

Bristol Surprise Maximus (12 bells)

9. St. Olave, Hart Street

Stedman Triples (8 bells)

10. St. Michael, Cornhil

Londinium Surprise Maximus (12 bells)

11. St. Bartholomew the Great, Smithfield

Grandsire Doubles (5 bells)

12. Westminster Abbey

Stedman Caters (10 bells)

13. St. Martins-in-the-Fields

Yorkshire Surprise Maximus (12 bells)

14. St. John the Baptist, Burford, Oxon

Double Norwich Court Bob Major (8 bells)

15. St. Leonard, Blediinton, Gloucestershire

Cambridge Surprise Minor (6 bells)

16. St. David, Moreton-In-Marsh, Gloucestershire

Kent Treble Bob Major (8 bells)

(しみずたけと) 2022.12.18

関連記事へ跳ぶ : 聖オラーフ教会とディケンズ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ