モーツアルトの次はジュゼッペ・ヴェルディ(1813~1901年)の作品を。ヴェルディはモーツァルトの約半世紀後の人物である。市民革命と、それに対する反動、イタリア独立運動、そして植民地をめぐる帝国主義国家間の争いへとつらなる時代だから、音楽や作曲家を取り巻く社会は、かなり違っていたに違いない。

彼の代表的な歌劇『アイーダ』は、ファラオの時代の古代エジプトとエチオピアという国家間の戦いを背景に、エジプトの将軍ラダメスとエチオピアの王女アイーダという、国家に引き裂かれた男女の悲恋、エチオピアを平定し、娘である王女アムネリスをラダメスと結婚させたいエジプト王とその取り巻きたちの、いわゆる人間ドラマである。対立する組織に属する者たちの悲しい運命をテーマにした作品は古くからあるが、そのひとつなのだろうか。

しかし、古代エジプトに国民国家の概念はなかった。人々の間に「おらが国」の意識が根付くのは、ウェストファリア体制以降、絶対王政に対する批判として、国民が主権者に位置づけられるようになってからである。その嚆矢が、17世紀のイギリスの清教徒革命・名誉革命であり、フランス革命を経て、イタリアでは18世紀半ばの統一運動・統一戦争によって、まさにヴェルディが生きた時代に確立していったものである。エチオピアに攻め込んだのは、ファラオのエジプトではなく、英仏に遅れてアフリカに植民地を築かんとするイタリアだった。

ヴェルディの『レクイエム』は、1873年、この年に亡くなったイタリアの文豪アレッサンドロ・マンゾーニ(1785~1873年)を追悼するためのミサ曲として作られた。『アイーダ』の他にも、『リゴレット』や『椿姫』、『オテロ』などを作曲し、歌劇王と謳われたヴェルディだけあって、実にオペラ的な作品に仕上がっている。その豪華な響きは、大聖堂などの宗教施設よりもコンサート会場の方が似合っていると感じるのは、決して私だけではないだろう。

モーツァルトの『レクイエム』に引けをとらない名曲である。時代が下った分、技巧が凝らされ、使われている楽器の種類も編成の大きさも増しているゆえ、豪快で華やかという言葉がピッタリくる。楽器の改良や演奏技術の進歩がそれを支えたことは言うまでもない。それが「死者を悼む曲」なのかという思いもあろうが、キリスト教世界は死に際しても、黙して語らずの文化とは異なるということなのだろう。それゆえ、指揮者にとっても、オーケストラにとっても、演奏したくなる曲であるのは間違いない。

どのレクイエムも、基本的にはカトリックの典礼に即しているので、おおよそ同じ構成と順序になっている。それを記しておこう。

第1曲 永遠の安息を与え給え(入祭文)

第2曲 怒りの日

怒りの日

くすしきラッパの音

書き記されし書物は

憐れなるわれ

御稜威(みいつ)の大王

思い給え

われは嘆く

判決を受けたる呪われし者は

涙の日なるかな

第3曲 主イエス(奉献文)

第4曲 聖なるかな

第5曲 神の子羊

第6曲 永遠の光を

第7曲 われを赦し給え

::: CD :::

ゲオルク・ショルティ(1912~97年)は、手兵のシカゴ交響楽団と1977年に再録しているが、こちらはその10年前、ウィーン・フィルとの録音である。この時代のショルティは、力みのない自然体で指揮をしており、ウィーン・フィルから、華麗さとともに重厚な響きを引き出している。

ルチアーノ・パヴァロッティ(1935~2007年)は、当時まだ30代前半。その若々しく溌剌とした声が素晴らしい。それにもまして素晴らしいのがジョーン・サザーランド(1926~2010年)だ。どうも日本ではあまり評価されていないようだが、一世を風靡した最高のベルカント・ソプラノの一人である。同じくベルカントのマリリン・ホーン(1934年~)との組み合わせで、女声パートは、まさに鉄壁。

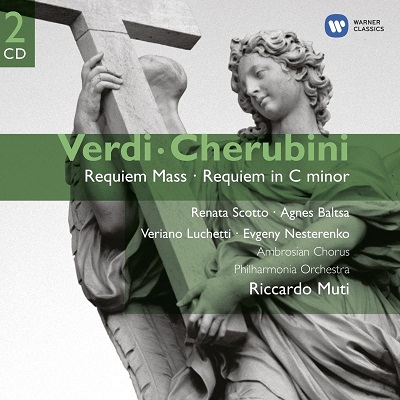

リッカルド・ムーティ(1941年~)も、フィルハーモニア管弦楽団、ミラノ・スカラ座、シカゴ交響楽団など、自らが率いるオーケストラと組んで録音しているところから、この曲に対する並々ならぬ情熱と自信を持っているのだろう。どれも素晴らしいものであるし、ヴェルディの『レクイエム』は、イタリア人の指揮者がイタリアのオーケストラを振ったもので聴きたいという人は多い。

スカラ座を起用した1987年の録音では、円熟したパヴァロッティのテノールを聴くことができる。フィルハーモニア管弦楽団との録音は1977年だから、その10年前。こちらはレナータ・スコット(1934年~)とアグネス・バルツァ(1944年~)、二人の女声が光っている。特にスコットは、マリア・カラスの再来と称えられただけあって、声も歌唱も完璧。パヴァロッティはショルティ盤の方で楽しんでもらうことにしよう。

この盤には、フランスの作曲家ルイジ・ケルビーニ(1760~1842年)が1816年に作曲した『レクイエム ハ短調』がカップリングされている。ルイ18世から、断頭台上の露と消えたルイ16世を悼む曲を作るよう命ぜられたのは、彼がフランス革命を批判的に見ていたからであろうか。初演はブルボン王家の霊廟があるサン=ドニ大聖堂であった。

数あるレクイエムの中にあって、この作品には独唱がなく、混声合唱のみというユニークな構成である。ユニゾンで歌われる箇所がルネッサンス音楽を思い起こさせるなど、革命による新しい市民社会の出現よりも、古き良き時代への懐古的な思いが見え隠れするのだが、シューマンやブラームスは絶賛。ベートーヴェンやハンス・フォン・ビューローも、モーツァルトの『レクイエム』よりこの作品の方を高く評価していたという。みなさんの耳にはどう聴こえるだろうか。

1)ショルティ盤

独唱: ジョーン・サザーランド(ソプラノ)

マリリン・ホーン(メゾ・ソプラノ)

ルチアーノ・パヴァロッティ(テノール)

マルッティ・タルヴェラ(バス)

合唱: ウィーン国立歌劇場合唱団

指揮: ゲオルク・ショルティ

演奏: ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

録音: 1967年

2)ムーティ盤

ヴェルディ: レクイエム

独唱: レナータ・スコット(ソプラノ)

アグネス・バルツァ(メゾ・ソプラノ)

ヴェリアーノ・ルケッティ(テノール)

エフゲニー・ネステレンコ(バス)

合唱: アンブロジアン・シンガーズ

指揮: リッカルド・ムーティ

演奏: フィルハーモニア管弦楽団

録音: 1977年

ケルビーニ: レクイエム ハ短調

合唱: アンブロジアン・シンガーズ

指揮: リッカルド・ムーティ

演奏: フィルハーモニア管弦楽団

録音: 1980年

(しみずたけと) 2023.1.22

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ