ピョートル・チャイコフスキー

交響曲第2番『小ロシア』

毎日のように伝えられるウクライナ情勢。ロシア、ウクライナ、それで思い出したのがチャイコフスキーの交響曲第2番ハ短調『小ロシア』。

ロシアを代表する作曲家、ピョートル・チャイコフスキー。彼は1840年、鉱山技師の息子として、ロシアのウラル地方に生まれた。バレエ音楽『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』の作曲者であることは誰もが知っている。それでは、同じ姓をもつ人物を思い浮かべることができるだろうか。あれれ、チャイコフスキーは珍しい苗字なのかな。実は、祖父ピョートル・フョードロヴィチの代からチャイコフスキーを名乗るようになり、元の姓は「かもめ」を意味するチャイカだった。このウクライナの伝統的なファミリー・ネームから、ポルタヴァに領地を持っていたコサックの末裔であることが推測できる。

チャイコフスキーにとって、ウクライナは重要な土地だったに違いない。出自というだけではなく、妹のアレクサンドラがカーメンカのダヴィドフ家に嫁していたからである。ダヴィドフ家は大富豪で、チャイコフスキーは毎年のようにここを訪れ、なに不自由なく作曲に専念できたという。交響曲第2番も、1872年、ここで作られたのである。

交響曲第5番については、ムソルグスキーの歌曲「司令官」の中でアバド&ベルリン・フィル盤を、組曲『展覧会の絵』の中でストコフスキー&ニュー・フィルハーモニア管弦楽団の演奏を紹介ずみである。有名な第4番・第5番・第6番『悲愴』の後期交響曲にくらべ、第3番までの前期作品があまり知られていないのは実に惜しい。

第2番の副題になっている小ロシアとは、現在のウクライナのあたりを指す。ロシアとウクライナは、それほど近しい関係だった。というより、豊かなウクライナがあったからこそ、ロシアは大国として君臨できたというのが事実である。“小…”には、ロシアに付随するとか従属するという意味合いでつけられた、ある種の蔑みを含んだ呼称ということになるのだろう。こうしたことを慮ってか、今日では副題の表記を『ウクライナ』としたディスクも存在する。

冒頭の一文に免じて音楽の話から少しばかり脱線することを許していただきたい。ウクライナの首都キエフ、最近では現地の発音を重んじてキーウと呼ぶようになったが、ここにあったキエフ公国の歴史なくして今のロシアを語ることはできない。キリスト教を国教化したヴォロディーミル大公によって版図が広がり、中世の欧州における屈指の大国になったキエフ公国は、草原の覇者モンゴルの侵略により衰退。その栄光はモスクワ公国に引き継がれることになる。

以後、帝政ロシアもソビエト社会主義共和国連邦も、政治の中心となったペテルブルクあるいはモスクワが、周囲から農作物や地下資源、労働力を収奪することでその国力を維持してきた。1917年のロシア革命では、まだモスクワの中央集権体制が保たれていた。それどころか、スターリン体制下でむしろ強化されたと言っても良かろう。それが91年のソ連邦崩壊によって瓦解したのである。ウクライナは同年7月16日に主権を宣言し、8月24日には国号をウクライナ共和国と改めて独立を宣言、12月26日に承認された。

ロシアのプーチン大統領は、ロシアもウクライナもキエフにルーツを持つ、いわば兄弟国であり、ウクライナはロシアの一地方である。滅亡したキエフ公国の支配地をひとつにすることこそ、民族としても理に適ったものだ。そう主張することで侵略を正当化したいようであるが、ウクライナの視点からすれば、むしろロシアがキエフ公国、すなわちウクライナの一部ということになる。さらに、ウクライナとロシアは民族も言語も異なる。もちろん意思疎通は十分できるのだが、それはポルトガル人がスペイン語を理解できるとか、独語を話せるオランダ人がいるというのと同じでしかない。

ウクライナは多民族国家なのである。たとえば、クリミア半島に住むのは、もともとはタタール系の民族だったが、帝政時代とソ連時代に、彼らは余所の地に移され、多数のロシア系住民が入植させられた。黒海に面するここは、強大なオスマン帝国と対峙する軍事的要衝であり、南下政策の拠点だったからで、今なおセバストポリはロシア黒海艦隊の大軍港である。クリミアの住民がロシアへの帰属を求めたというカラクリの背景くらいは知っておいた方が良いだろう。

さて、交響曲に戻るとしよう。第1楽章と第4楽章にはウクライナ民謡が用いられている。そのことから、グリンカを嚆矢とする国民楽派に位置づけられることもあるチャイコフスキーだが、彼の音楽はむしろドイツ色が濃い。さらに第4交響曲を作曲した後、1880年に改訂を施したことで、技巧的な洗練度を増したのと引き替えに、この曲が持っていたローカルで民族的な香りが薄まり、ますますヨーロッパ的になった。そう、もともとロシアはヨーロッパではなかったのである。

たとえば第1楽章に現れる民謡《母なるヴォルガを下りて》の旋律。原典版では序奏から派生させた主題として現れるのだが、改訂版では第1主題として新たな旋律が加えられ、元からあった原典版の主題の方は焼き直されて第2主題として登場することになった。二つの主題を対比させることで、より厚みをもたせた形式に変更されたわけである。終楽章でヴァイオリンが奏でるアレグロ・ヴィーヴォの主題、こちらはウクライナの民謡《鶴》からとられたものだ。ロシア民謡のメロディとは違うことがわかるだろうか。

改訂によって、交響曲第2番は引き締まり、やや筋肉質になった印象である。演奏時間は短くなったが、民族臭よりも当時の西欧音楽の主流をなす繊細さと重厚さを併せもつ交響曲作品へと変貌した。この頃、フランス音楽に触れたチャイコフスキーは、より洗練されたオーケストレーション技法を身につけるのと同時に、その影響によって自身の音楽思想を大きく転換したのかもしれない。やや荒削りだったかもしれないが、改訂前にあった魅力あふれる節回しが失われてしまったのを惜しむのは、はたして私だけであろうか。今日演奏されるのは1880年の改訂版であることがほとんどだが、1872年の原典版の方が優れているという声もある。

::: CD :::

1)マゼール盤

カラヤン、バーンスタインの次代を担う四天王として、アバド、小澤征爾、メータと並び称されたロリン・マゼール(1930~2014年)。これは彼がまだ30代だった時の演奏である。民族音楽的なスタイルを排し、名門ウィーン・フィルの繊細な音による純音楽的なアプローチからは、「私が思うチャイコフスキーの音楽とはこういうものなのだ」という強烈な主張が感じられよう。晩年のマゼールは、やや高慢な人間と受けとめられていた節があり、熱烈なファンがいる一方、嫌いという人も少なくない。しかし、若いエネルギーと才気走ったこの演奏には、好き嫌いを越えて納得させられてしまうのだ。

指揮:ロリン・マゼール

演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1964年

2)スヴェトラーノフ盤

チャイコフスキーの交響曲全集を何種類か残したエフゲニー・スヴェトラーノフ(1928~2002年)だが、この東京公演でのパワフルかつ鮮烈さが抜きん出た演奏のすさまじさはどうだ。ライブ特有の覇気が満ちあふれ、厚く重くうねるオーケストラの響き、雄弁なカンタービレが、後期の交響曲で花開くチャイコフスキーならではの音楽を予感させる。これこそ典型的なロシア風(ソビエト風か?)の名演に違いない。

指揮: エフゲニー・スヴェトラーノフ

演奏: ソビエト国立交響楽団

録音: 1990年、東京・サントリーホール(ライブ)

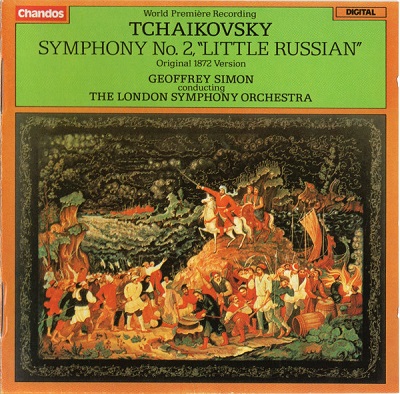

3)サイモン盤

演奏会でも録音でも、今日聴くことができるもののほとんどは、改訂を施された1880年版である。それらを否定するわけではないが、元はどうだったのであろうか。そのような興味を抱く人もいるに違いない。ありがたいことに、1872年の初稿によるものが存在する。ジェフリー・サイモン(1946年~)とロンドン交響楽団による演奏もすばらしい。改訂版では第二主題として現れるメロディが、ここでは第一主題として登場するのだが、それが土臭さというか、よりウクライナを感じさせる。チャイコフスキーの弟子や友人たちは、むしろ改訂前のこちらを高く評価していたようだ。その是非は、聴いてみてのお楽しみということで…。

指揮: ジェフリー・サイモン

演奏: ロンドン交響楽団

録音: 1982年

(しみずたけと) 2022.11.28

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ