モーツァルト、ヴェルディ、フォーレの、いわゆる《三大レクイエム》を紹介した。その中に「素晴らしいレクイエムは他にもある」と書いた手前、これで終わりというわけにもいくまい。そこで、もっと時代が下った、比較的新しいレクイエムをとりあげてみようと思う。モーリス・デュリュフレ(1902~86年)の作品である。

少年時代からルーアン大聖堂の聖歌隊員だけあって、デュリュフレと教会音楽のつながりは強い。パリ音楽院で作曲とオルガン演奏を学んだ後、1927年にはパリのノートルダム寺院のオルガン助手に、その二年後には聖エティエンヌ=デュ=モン教会のオルガニストになった。聖ジュヌヴィエーヴの丘、パンテオンの近くに立つこの教会には、パリの守護聖女である聖ジュヌヴィエーヴを、彼女の聖遺物とともに祀る礼拝堂がある。また、「人間は考える葦である」などの名言やパスカルの原理で知られるブレーズ・パスカル(1623~62年)、悲劇作家として有名なジャン・ラシーヌ(1639~99年)、フランス革命の指導者の一人であるジャン=ポール・マラー(1743~93年)が埋葬されるなど、パリの中でも格式の高い教会であることがわかる。彼がオルガニストとして高く評価されていたことの証であろう。

傑出したオルガニストであり、すばらしいオルガン曲や宗教音楽を残したデュリュフレであったが、出版された作品は14しかない。いったいどうしてなのだろうか。その14曲のひとつが、作品番号9番の『レクイエム』なのである。1947年の作品だから、第二次大戦が終わってまもなくのこと。戦後に作られたレクイエムとしては、ベンジャミン・ブリテン(1913~1976年)の『戦争レクイエム』よりも14年早い。

『戦争レクイエム』が、戦争の惨禍に対するブリテンのメッセージだったのとは違い、デュリュフレの『レクイエム』の主題の多くがグレゴリオ聖歌、とりわけ死者のためにミサ曲が用いられているところから、まさにキリスト教の世界観を背景にしていると言えそうだ。曲の構成は、母国の先達であるガブリエル・フォーレ(1845~1924年)の『レクイエム』を踏襲している。異なっているのは、フォーレが「イントロティウス」と「キリエ」、「アニュス・デイ」と「ルクス・エテルナ」を合体させた七曲構成であるているのに対し、デュリュフレはそれぞれを独立させ、九曲としている点であろうか。

聖歌は、もともとは男性の聖職者による斉唱で無伴奏を基本としていた。キリスト教も、教会が権力を持つようになってからは、原点から逸脱し、本質を忘れ、長きにわたって権威の上にあぐらをかいていたのである。よくある堕落だが、それが男尊女卑の悪習を固定化させてきたとも言えよう。現代の作品だけあって、ここでは混声合唱にメゾソプラノとバリトンの独唱が加えられており、しかもソプラノではなく、それより音域の低いメゾソプラノであることも特徴だろう。20世紀によみがえった新しいグレゴリオ聖歌、それがこの曲の最大の魅力だと思う。

第1曲 イントロイトゥス(合唱)

第2曲 キリエ(合唱)

第3曲 オッフェルトリウム(バリトン、合唱)

第4曲 サンクトゥス(合唱)

第5曲 ピエ・イエス(メゾ・ソプラノ)

第6曲 アニュス・デイ(合唱)

第7曲 ルクス・エテルナ(合唱)

第8曲 リベラ・メ(合唱)

第9曲 イン・パラディスム(合唱)

::: CD :::

1)コルボ盤

新鮮で現代的なレクイエムだから、《三大レクイエム》ほどではないにせよ、それなりに録音されてはいる。美しい響きが人気だと言うが、それにしてはあまり知られていないような気がする。日本がキリスト教社会と縁遠いせいなのだろうか。ここではフォーレの『レクイエム』でとりあげたミシェル・コルボ(1934~2021年)に登場願おう。テレサ・ベルガンサ(1933~2022年)とホセ・ファン・ダム(1940年~)という豪華な二人の独唱者を得た演奏は、聴く者を決して裏切ることのない名演となっている。

収録曲

1.レクイエム

独唱: テレサ・ベルガンサ(メゾ・ソプラノ)

ホセ・ファン・ダム(バリトン)

合唱: コロンヌ合唱団

パリ《アウディテ・ノヴァ》声楽アンサンブル

指揮: ミシェル・コルボ

演奏: コロンヌ管弦楽団

フィリップ・コルボ(オルガン)

録音: 1984年

2.グレゴリオ聖歌の主題による4つのモテット

合唱: パリ《アウディテ・ノヴァ》声楽アンサンブル

指揮: ジャン・スーリッス

録音: 1985年

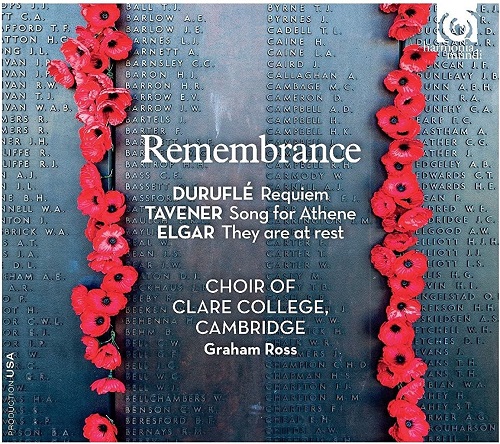

2)ロス盤

英国および英連邦では、第一次大戦が終結した11月11日を戦没者追悼記念日とし、戦没者の追悼行事がおこなわれている。このCDは、《戦没者追悼記念日のための音楽》と題し、伝統音楽および16世紀から20世紀に作られた、死者に捧げる音楽を集めたものとなっている。

3曲目の「死者のコンタキオン」はキエフの伝統音楽。コンタキオンとは、西暦6世紀頃にビザンチン帝国で生まれ、ギリシャ正教会と東方教会の典礼で行われる讃美歌の形式で、聖書の登場人物間の対話を特徴としている。この曲が含まれているのは偶然にすぎないのだろうが、ウクライナで起きていることを思うと、やりきれなさでいっぱいだ。せめて彼ら・彼女らの安寧を願う祈りとして聴くことにしよう。

最後に置かれたデュリュフレの『レクイエム』は、チェレスタやタムタムなどを含む大規模な管弦楽作品なのだが、教会でも演奏できるよう、作曲者自身によってオルガンとチェロ独奏だけの伴奏版が用意されており、ここではそれを聴くことができる。終曲の静かな美しさは、まるで死者を天国へと導く道を照らす一条の光のようだ。

収録曲

1.コール・トゥ・リメンブランス(リチャード・ファラント、1525~80年)

2.ダヴィデがアブサロムの殺されしを聞きしとき(トマス・トムキンズ、1572~1656年)

3.死者のコンタキオン(キエフの伝統音楽)

4.アテネの歌(ジョン・タヴナー、1944~2013年

5.力強き者は倒れたるかな(ロバート・ラムゼイ、1595~1644年)

6.主なる神よ、われらを連れ去りたまえ(ウィリアム・ヘンリー・ハリス、1883~1973年)

7.日暮れて四方は暗く(ウィリアム・ヘンリー・モンク、1823~89年)

8.彼ら安息の地に(エドワード・エルガー、1857~1934年)

9.ダヴィデがアブサロムの殺されしを聞きしとき(トマス・ウィールクス、1576~1623年)

10.レクィエム 作品9(モーリス・デュリュフレ)

合唱: ケンブリッジ・クレア・カレッジ聖歌隊

独唱: ジェニファー・ジョンストン(メゾ・ソプラノ、10)

ニール・デイヴィス(バス、10)

演奏: ガイ・ジョンストン(チェロ、10)

マシュー・ヨリス(オルガン、10)

指揮: グレアム・ロス

録音:2015年

(しみずたけと) 2023.3.25

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ