この一年というもの、ロシアによるウクライナ侵攻に心が痛みっぱなしだった。しかし、本当に辛い思いをしたのは、私などではない。数多の犠牲者を悼むべく、様々なレクイエムをとりあげてきた理由はそこにある。モーツァルト、ヴェルディ、ケルビーニ、フォーレ、デュリュフレ、ドゥランテ、ブラームス、ベルリオーズ、ドヴォルザークと、18世紀半ばから20世紀半ばまでの200年にわたるヨーロッパ版“野辺おくり”の音楽。

クラシック音楽におけるレクイエムは、国民国家の誕生とその膨張、そして他の国民国家と衝突するようになった時代に多く生まれている。背景にあるのは、一部の人たちの富と利権。作曲家たちは、そんな背景を敏感に感じ取っていたのかもしれない。演奏する人たちは、そして私たち聴衆は、そのことに気づいているだろうか。

人はすべて死すべき存在。しかし理不尽な死を減らすことこそが文明であり、それが文明の到達点を測る尺度ではないのか。そう考えると、人類は本当に進歩してきたと、胸を張って言いきれるだろうか。ウクライナだけではない。ミャンマーで、香港で、シリアで、アフリカで、世界中のいたるところで、人間の命が脅威にさらされている。一連のレクイエムを、このような思いで聴かなくてすむ世界は来るのか。来るとすれば、それはいつなのか。そのために、私たちがしなければならないことは何か。

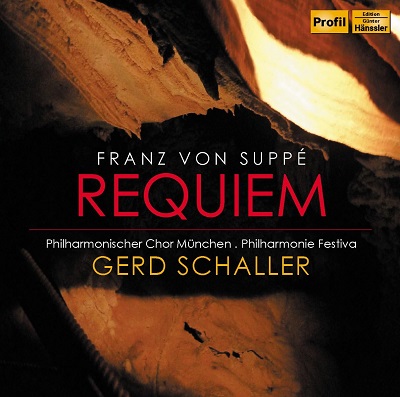

スッペ『レクイエム』ニ短調(1855年)

オーストリア生まれのフランツ・フォン・スッペ(1819~1895年)。「ウィンナ・オペレッタの父」と呼ばれたりもするが、指揮者や歌手としても活動した人である。上演されることが多いのは、喜歌劇『詩人と農夫』、『スペードの女王』、『美しきガラテア』などだろうか。コンサートでもしばしばとりあげられる『軽騎兵』の序曲は、誰もが一度は聴いたことがあるはずだ。

作曲家スッペは有名だし、スッペの作品もポピュラーなのに、スッペがレクイエムを作曲していたことを知る人は少ない。いちど聴いてみてほしい。

第1曲 永遠の安息を

第2曲 怒りの日

第3曲 妙なるラッパの響き

第4曲 畏こき御霊威の王

第5曲 思い出し給え

第6曲 呪われし者を

第7曲 涙の日

第8曲 主イエス・キリスト

第9曲 賛美の生け贄と祈り

第10曲 聖なるかな

第11曲 祝福あれ

第12曲 天主の子羊

第13曲 救い給え

サン=サーンス『レクイエム』作品54

一方のシャルル・カミーユ・サン=サーンス(1835~1921年)は、オーストリアとはライバル関係にあるフランスの作曲家。私は交響曲第3番ハ短調『オルガン付き』を真っ先に思い浮かべるのだが、面白さでは『動物の謝肉祭』かもしれない。チェロが奏でる優雅な「白鳥」は誰もが知る人気曲。さらに「ピアニスト」の題で人間が登場するなど、なかなか皮肉が効いている。

そんな彼が作曲した『レクイエム』があるのだが、あまり知られていないのはなぜだろう。これまで紹介してきた作品、ベルディやベルリオーズのものと比べると、40分足らずの比較的小ぶりな曲となっている。儀式用には大曲の方が効果的だからであろうか。

セザール・フランクらと国民音楽協会を結成したサン=サーンスだったが、パリのマドレーヌ寺院のオルガニストという二足の草鞋だったこともあり、作曲だけに専念するわけにもいかない日々をおくっていた。当時、フランス郵政大臣の地位にあったアルベール・リボンが、死後のレクイエムを作曲するという条件で10万フランを遺贈するという約束をしてくれたおかげで、オルガニストの激務から解放されたのである。しかもリボンは、レクイエム作曲の義務を取り下げるまでした。それほど作曲家サン=サーンスを買っていたのだろう。

しかしサン=サーンスは、1877年5月にリボンがこの世を去ると、彼との約束を反故にすることなく、翌年4月、滞在先のスイスで八日間という短い日数で、この『レクイエム』を書き上げた。そして5月22日、リボンの一周忌に初演がなされたのである。なんとも義理堅いというか、誠実な人柄ではないか。

第1曲 レイエム ― キリエ

第2曲 怒りの日

第3曲 おそるべき王よ

第4曲 ひれ伏して願いたてまつる

第5曲 賛美の犠牲(いけにえ)

第6曲 聖なるかな

第7曲 ほむべきかな

第8曲 神の子羊

::: CD スッペのレクイエム :::

この曲の録音は少ないようだ。私もこれしか聴いたことがない。たった一種類しか知らずに選ぶのもどうかと思うだが、とりあえずご容赦を。

指揮はドイツ人のゲルト・シャラー(1965年~)。アントン・ブルックナーを得意とし、フィルハーモニー・フェスティヴァとのコンビで全集の制作を進めている。このオーケストラは、シャラーが2008年、ミュンヘン・フィル、バイエルン放送交響楽団、バイエルン州立歌劇場管弦楽団といったミュンヘンの主要オーケストラを中心に、周辺のオーケストラの優秀な団員で構成するアドホック的な楽団のようだが、一連のブルックナー作品の録音は現時点における最高水準との呼び声も高く、世界的に知られるようになった。

独唱:

マリー・ファイトヴァー(ソプラノ)

フランツィスカ・ゴットヴァルト(コントラルト)

トミスラフ・ムジェク(テノール)

アルベルト・ペーゼンドルファー(バス)

合唱:ミュンヘン・フィルハーモニー合唱団

合唱指揮 アンドレアス・ヘルマン

指揮:ゲルト・シャラー

演奏:フィルハーモニー・フェスティヴァ

録音:2012年(ライブ)

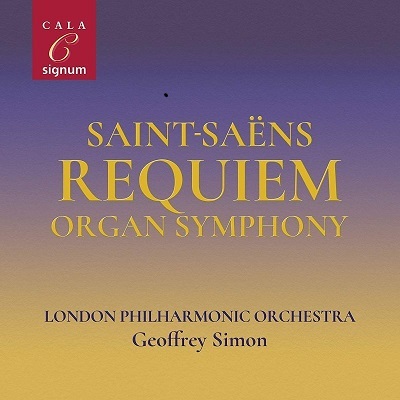

::: CD サン=サーンスのレクイエム :::

こちらはチャイコフスキーの交響曲第2番、しかもあまり演奏されることのない改訂前の版で紹介したジェフリー・サイモン(1946年~)が指揮する英国のオーケストラ。この人は、どうも他の人がやらないことにチャレンジするのが好きなようだ。こういう人の存在が、私たちの楽しみの場を広げてくれる。みんな同じとか一種類しかないというのは、実につまらないことだ。違うもの、大歓迎! 独唱陣もロンドン・フィルもいい。

カップリングの交響曲第3番は有名だが、歌劇『黄色い姫君』序曲を知る人は多くはあるまい。これらをまとめて聴くことができるとは、なんとお得なディスクだろう。

収録曲

1.歌劇『黄色い姫君』作品30~序曲(1872年)

2.レクイエム ハ短調 作品54(1878年)

3.交響曲第3番ハ短調『オルガン付き』作品78(1886年)

独唱:

ティヌケ・オラフィミハン(ソプラノ 2)

キャスリン・ウィン=ロジャース(アルト 2)

アンソニー・ローデン(テノール 2)

サイモン・カークブライド(バス 2)

合唱:ハーロウ&イースト・ロンドン合唱団(2)

指揮:ジェフリー・サイモン

演奏:ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

ジェームズ・オドンネル(オルガン 2, 3)

録音:1993年

(しみずたけと) 2023.8.27

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ