年が明けてからと言うもの、レクイエムばかり聴いている。今から約一年半前にベンジャミン・ブリテン(1913~1976年)の『戦争レクイエム』をとりあげた。ウクライナ戦争が始まる前だった。それにしても、新しい年の初めに聴きたくなったのが「死者を悼む歌」とは、私の頭がどうかしているのか、はたまた世の中がおかしいせいなのか…。後者だとしたら、ただ事ではない。そうでないことを祈るばかりだ。

レクイエムとは、死者の安息を神に祈るキリスト教(カトリック)のミサのことであり、転じて、そのミサで用いられる聖歌を指す言葉だった。そうした典礼を離れ、いつしか「葬送曲」とか「死者へのミサ曲」という意味で名づけられた音楽作品を広くレクイエムと呼んでいる。かつては鎮魂曲と呼ばれていたが、鎮魂とは神道の言葉で、キリスト教には魂を鎮めるという概念はない。

多くの作曲家がレクイエムを作曲しており、中でも、モーツァルト、ヴェルディ、フォーレの作品が有名で、俗に「三大レクイエム」などと呼ばれたりしている。この「三大○○」という言い回しが、私は大嫌いだ。誰が、どういう基準で選んだのかが不明なまま一人歩きしているからである。人気投票があったとは聞かないし、売り上げとかであれば、レコードの枚数やダウンロード数が公表されるに違いない。

この種のキャッチコピーは、日本に限らないようだ。米国のオーケストラを、ベスト・スリー、ビッグ・ファイブ、エリート・イレブンなどと称したりするのを聞いたことがあると思う。しかしこれらは、歴史や伝統もあるが、そのときどきの演奏に対する評価、聴衆の数(チケット売り上げ)、レコーディング、海外ツアー、そして財政など、きちんと理由付けされ、さらに先々の変動をも前提としている。

それに対し、日本の場合は論理的根拠も示さず、なんとはなしの「みんな納得でしょ」「あなたもその一人」みたいな疑似コンセンサスから、いつの間にか「全員による責任の共有」、だから「誰にも責任がない」という、誘導による共犯関係と無責任社会を成立させるような図式が浮かび上がってくる。中島みゆきの《阿檀の木の下で》に、「だれも知らない日に決まった」という歌詞があったのを思い出す…。

それにしても「三大○○」は多い。なぜ三つなのかもわからない。モーツァルト、ヴェルディ、フォーレの作品は、確かに素晴らしいが、素晴らしいレクイエムは他にもある。美味しい料理店に行くのは、「その店なら知っているよ」と言うためでないのと同じだ。みなさんにも、いろいろなレクイエムを聴いてほしい。それでは、まずはモーツァルトからでも。

モーツァルト:レクイエム ニ短調 K.626(1791年・未完)

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは1756年の生まれであるから、彼を取り巻く社会、音楽の意味など、私たちには想像することさえ容易ではない。彼がこの曲に取りかかったのは91年と言われるから、35歳の時である。カトリックの典礼で使われる言葉は決まっており、楽曲にも定められた様式が存在し、それに従っているとは言え、この若さで、天の主への祈りを、かくも美しく、かくも深きレベルで音にするとは…。やはりモーツァルトが天才だからなのか、それとも当時の人の信仰心がそれほどにまで高かったのか、あるいはキリスト教がそれほど深く浸透していたという証なのか…。

ところが同年、この曲を完成させることなく、モーツァルト自身が天に召されてしまう。いま私たちが聴く全15曲からなる『レクイエム』だが、モーツァルト本人が完成させたのは第1曲だけである。第2、3曲は、ほぼできていたものの、オーケストレーションは弟子のジュースマイヤーによるものだ。それ以外は、残された合唱部分や和声のスケッチをもとに、ジュースマイヤーが補筆することで完成を見ることになる。夫の夭折によって生活苦に陥った妻コンスタンツェが、未払いの作曲料を求めて補筆を依頼したらしい。

こうした経緯から、はたしてこれはモーツァルトの作品として扱うのが相応しいのか、むしろ大部分を補筆した弟子のものなのではないのかという疑義が出されるのは、ある意味、当然のことだろう。しかし、ジュースマイヤーはモーツァルトの直接の弟子であるし、生前のモーツァルトからあれこれと指示を受けていたということである。今日、指揮者がオーケストレーションに手を加えることは珍しくない。ストコフスキーのそれは有名だが、彼だけではない。ベートーヴェンやメンデルスゾーンの作品にも手が入っていたりする。J-POPなども、オリジナルは旋律部分だけで、ゴージャスな伴奏は編曲者の手によるものであることがほとんどだ。

補筆されているとは言え、『レクイエム』がモーツァルトの傑作のひとつとして演奏されてきたのは確かな事実である。古くはショパンの葬儀で演奏されたし、ジョン・F・ケネディ(彼の家系はカトリックの国アイルランドの出身)の追悼ミサでも演奏されている。しかしながら、この補筆がまた問題になったりもする。曰く、モーツァルト的ではないと。私が思うに、モーツァルトと見まごうようなレベルの補筆を求めるのは、それこそ無い物ねだりというものである。そこいら中にモーツァルトに比肩する天才作曲家が転がっているのならともかく、いや、もしそんなことがあれば、モーツァルト含め、それは天才でもなんでもなく、普通の人と言うことになろう。

だが、ジュースマイヤー版に対する不信、あるいは満足できないのか、十指にあまる補作が生み出されることになった。ややこしいこと、この上ない。そうした状況ではあるが、演奏会でもレコードでも、特に断りがない限り、ジュースマイヤー版の楽譜を使って演奏されていると考えて良さそうだ。

I. 入祭唱

永遠の安息を

II. 憐れみの賛歌

III. 続唱

怒りの日

奇しきラッパの響き

恐るべき御稜威の王

思い出したまえ

呪われ退けられし者達が

涙の日

IV. 奉献文

主イエス

賛美の生け贄

古のアブラハムのごとく

V. 聖なるかな

VI. 祝福された者

VII. 神の小羊

VIII. 聖体拝領唱

永遠の光

::: C D :::

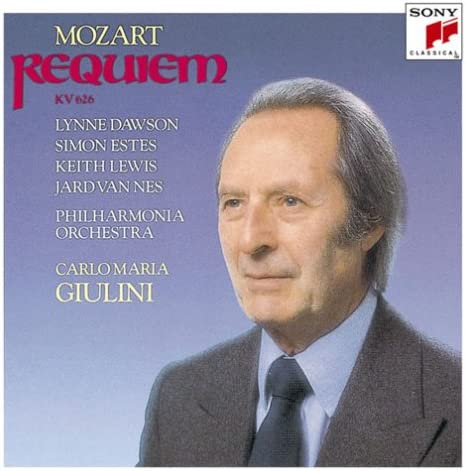

人気の名曲だから録音は数多い。それぞれに魅力があって、どれも心ひかれるのだが、まずはカルロ・マリア・ジュリーニ(1914~2005年)が英国のフィルハーモニア管弦楽団を指揮したものを。指揮者として欧州で地位を築いた人の多くは、歌劇場の下積み時代を経ている。だから人の声の扱い方がとてもうまい。ジュリーニもそのひとりだ。第二次大戦では、枢軸国側となったイタリア軍の一員とし兵役につかせられたものの、その悲惨さを目の当たりにして逃亡。現実の理不尽な死を知りつつ、ヒューマンな生き方を貫いた人柄だからこそ、この種の曲の演奏にかけては最右翼の存在と言って良いと思う。

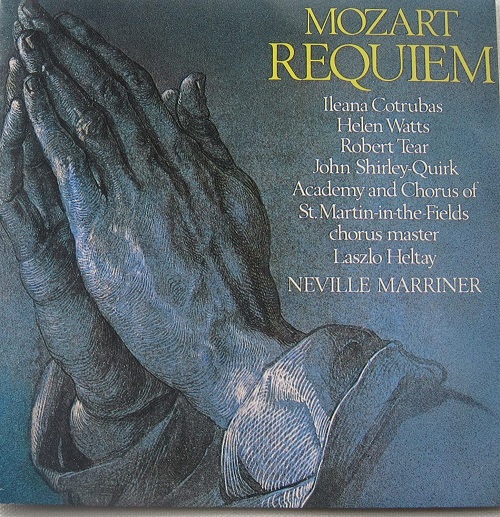

もう一枚は、『くるみ割り人形』組曲 や《CHRISTMAS WITH THE ACADEMY》で紹介ずみのネヴィル・マリナー(1924~2016年)とアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのコンビである。こちらはジュースマイヤー版ではなく、補作のひとつであるバイヤーによる版。マリナーとアカデミーは、後にオーソドックスなジュースマイヤー版で再録しているのだが、比較の意味もあって、こちらを選んでみた。どちらが“より”モーツァルトの音楽を感じられるだろうか。

ジュリーニ盤とマリナー盤、どちらの独唱陣も合唱団も申し分ない。ただ、古楽器による演奏が主流になりつつある現代において、両者ともいささか時代遅れで古めかしい演奏スタイルに感じられるかもしれない。学術論文であれば、最新の知見をもとに新機軸の解釈を打ち出してこそ高く評価されるものだが、音楽はそうではない。いや、芸術というものは脳ではなく魂を刺激するものである。感心ではなく感動。心が震えた時だけ、人は立ちあがって行動を起こそうとする。

芸術は、人間に生きていくための勇気を与えるものであるべきだ。この音楽には、そうした何かが確かに存在する。それを感ずる人だけが聴けば良い。みなさんも、心の痛みを沈めてくれる、あるいは魂を揺り動かし、心を奮い立たせる『レクイエム』を、ご自身の手で見つけ出してほしい。

1)ジュリーニ盤

独唱: リン・ドーソン(ソプラノ)

ヤルト・ファン・ネス(コントラルト)

キース・ルイス(テノール)

サイモン・エステス(バス)

指揮: カルロ・マリア・ジュリーニ

演奏と合唱: フィルハーモニア管弦楽団・合唱団

録音: 1989年

2)マリナー盤(バイヤー版)

独唱: イレアナ・コトルバス(ソプラノ)

ヘレン・ワッツ(コントラルト)

ロバート・ティアー(テノール)

ジョン・シャーリー=カーク(バス)

指揮: ネヴィル・マリナー

演奏と合唱: アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

録音:1977年

(しみずたけと) 2023.1.19

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ