別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク

どんなに絶望しても《復活》に逃げ込んではいけない。苦難にある人に《復活》をちらつかせて死に追いやってはならない。《復活》は苦難を通して栄光に入る過程にあるものだから、その前提には《死》がある。死と復活をはさみ、栄光の来世を夢見て苦難の現世に別れを告げる、告げさせる、それは救済と言えるのだろうか。そんな思いで、前回、再度マーラーの交響曲第2番をとりあげた。

マーラーが一連の交響曲に取り組んだ年代をおさらいしてみる。

第1番ニ長調 1884~88年

第2番ハ短調 1888~94年

第3番ニ短調 1893~96年

第4番ト長調 1899~1900年

第5番嬰ハ短調 1901~02年

第6番イ短調 1903~04年

第7番ホ短調 1904~05年

第8番変ホ長調 1906年

『大地の歌』イ短調 1908年

第9番ニ長調 1909年

第10番嬰ヘ長調 1910年

第2番を上梓した約20年後、マーラーは九番目の交響曲『大地の歌』の中で「生は暗く、死も暗い」と言うのだが、復活信仰にすら安住の地を見出せなくなったのか。20年の歳月は彼にとって何だったのか。この際だから、彼の交響曲を作曲順に聴きなおしてみることにした。高度化していくオーケストレーションは別にして、作品の根幹をなす作曲家の心が時間の経過とともにどう変遷していったのか、彼が伝えたいことは何だったのか、少しくらいは感じられるかもしれない。

世間はGWだ、連休だと騒いでいるが、どうせどこもかしこも人、人、人で混んでいるに決まっている。無駄に疲れるのは願い下げにしたい。ひとつひとつがそれなりに長いマーラーの交響曲を、しかも11作品を集中的に聴くことができる機会など滅多にないだろう。さて、その結果やいかに…。

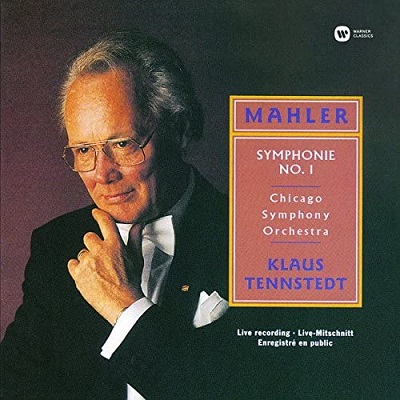

若さあふれる青年のごとき第1番、栄光への扉を開かんとする第2番は既に聴いていただいた。この頃のマーラーの交響曲には叙情性、力強さ、華やかさの三拍子が揃っている。第3番と第4番は、実は第2番もそうなのだが、声楽部分の歌詞に歌曲『子どもの魔法の角笛』が用いられていることもあって、鬱とは無縁の童話的世界に誘うような天国的な幸福感を伴っている。しかし第5番から後になると、オラトリオ的でもあり典礼の音楽のようにも聴こえる第8番を除き、徐々に暗さを増していくように感じられないだろうか。

第5番が作られたのは20世紀に入ったあたり、マーラーは40歳だった。その少し前、結婚を意識した彼はユダヤ教からカトリックに改宗。ウィーン宮廷歌劇場(今のウィーン国立歌劇場)の楽長に就任するなど、指揮者としても絶頂期にあったと言って良いだろう。アルマとの結婚で交友関係も広がり、まだ健康の不安もなかった時期であるはずなのに、作品は陰影を深めていく。第5番4楽章のアダージェットは「愛の楽章」とも呼ばれるほどの濃厚なロマンをたたえ、ルキノ・ヴィスコンティの映画『ベニスに死す』によって知れ渡ったが、光に満ちたロマンというより薄暮の中に佇む感がぬぐえない。

おっと、これ以上は書かない方が良いだろう。先入観をもって聴くと、どうしてもそれに合わせた聴き方になりがちだから。ひとりひとりが自由な聴き方をしてこそ音楽の神髄がある。第1番、第2番、第5番、『大地の歌』、第9番と、既に四つをとりあげてきたので、残りの第3番、第4番、第6番、第7番、第8番、第10番の六つを紹介しよう。指揮者はいずれもマーラー演奏にかけては一目置かれる存在、これまでとりあげなかったのが心残りだったので、ホッと一息つけるというものだ。

全11曲、一日にひとつ聴くとしても、二週間もかからないことだから、みなさんも試してみたら良いと思う。ただ聴いているだけでも、心をほぐしてくれるはずだ。マーラーの音楽は疲れるという人がいるが、ある種の人間くささ、人間の弱さを内包した彼の音楽は、天上の音楽とは別の癒やしを与えてくれるに違いない。

C D

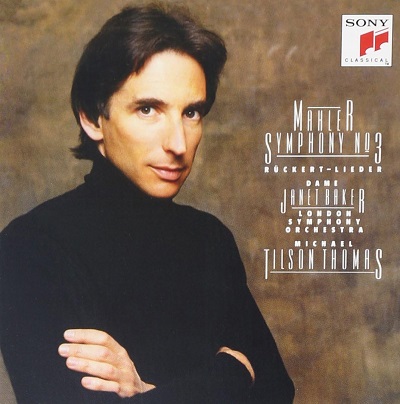

1)交響曲第3番ニ短調(1896年)

マイケル・ティルソン・トーマス(1944年~)は、ユダヤ系の血を引き、バーンスタインの薫陶を受けただけあって、マーラーを十八番にしてきた。近年、音楽監督を務めたサンフランシスコ交響楽団を指揮してマーラーの交響曲全集を完成させたが、このロンドン交響楽団との第3番は彼にとって最初のマーラーの録音である。この翌年、同楽団の首席指揮者に就任している。

まだ四十代前半のティルソン・トーマスが指揮する若々しくてキレの良い指揮が、このマーラーがまだ三十代だったときの作品の魅力をたっぷり伝えてくれる。第4楽章と第5楽章で独唱を務めるジャネット・ベイカー(1933年~)の円熟した格調高い歌唱も素晴らしい。

独唱:ジャネット・ベイカー(メゾ・ソプラノ)

独奏:エドウィン・パリング(ヴァイオリン)

モーリス・マーフィ(ポストホルン)

合唱:ロンドン交響楽団合唱団

サウスエンド少年合唱団

演奏:ロンドン交響楽団

指揮:マイケル・ティルソン・トーマス

録音:1987年

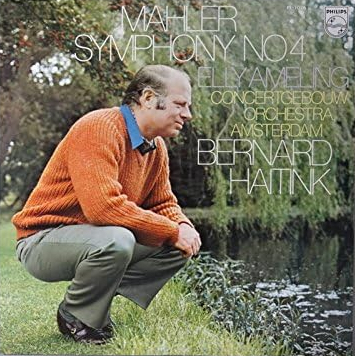

2)交響曲第4番ト長調(1900年)

オランダ生まれのベルナルト・ハイティンク(1929~2021年)は、32歳の若さで同国最高のオーケストラ、アムステルダム・コンセルトヘボウの首席指揮者に就任した。早くからマーラーの作品をとりあげ、バーンスタインに遅れること四年、1971年には交響曲全集を完成させている。

私が初めてマーラーの交響曲を耳にしたのは、実はこの第4番のLPレコードだった。マーラーの交響曲の中にあって、簡潔かつ憂いのない明るさが特徴である。ハイティンクとコンセルトヘボウのコンビは、1982年にマリア・ユーイングを、1983年にロバータ・アレグザンダーを、2006年にはクリスティーネ・シェーファーを、それぞれソリストに起用して再録しており、曲全体としてはより完成度を高めているのだが、私にとっては、このエリー・アーメリンク(1933年~)の透明でヴィブラートの少ない歌声が懐かしく、また思い出深い。

独唱:エリー・アーメリンク(ソプラノ)

演奏:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

指揮:ベルナルト・ハイティンク

録音:1967年

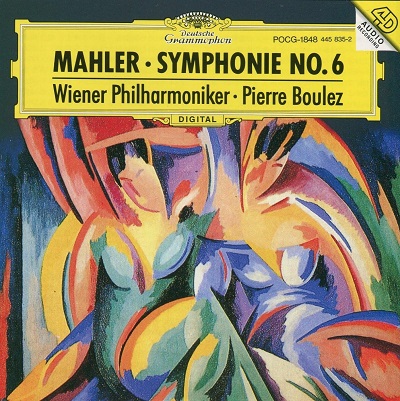

3)交響曲第6番イ短調(1904年)

ピエール・ブーレーズ(1925~2016年)によるマーラー交響曲全集はこの録音から始まった。現代音楽の作曲家だけあって、彼の恐ろしいまでに分析的かつ冷徹な解釈はレントゲン写真にもたとえられるが、その実、演奏は豊かな広がりと温もりを感じさせる。感情から距離を置いている点で、分析的と言うよりむしろ演劇的と言うべきか。

ブーレーズの全集は、シカゴ交響楽団、クリーブランド管弦楽団、ベルリン国立管弦楽団、そしてこのウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と、複数のオーケストラを起用してのものだが、ウィーン・フィルの“歌うような”マーラーは特筆ものだろう。

演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:ピエール・ブーレーズ

録音:1994年

4)交響曲第7番ホ短調(1905年)

大学で心理学と精神医学を学んでいたジュゼッペ・シノーポリ(1946~2001年)。死の直前には考古学の学位も取得するような人物だけあって、異彩を放つというか、良い意味でのユニークな音楽を聴かせてくれたものである。

この交響曲第7番は、全曲の所要時間も長いが、25分近く要する第1楽章に驚かされる。冒頭の弦楽部分が、トレモロではなく32分音符で演奏されているせいもあるのだろう。しかし、これは楽譜通りなのだ。第4楽章などは寝てしまいそうになるほど遅いが、ここはまさに〈夜曲〉だから、それで良いのかもしれない。要するに、テンポの振れ幅が大きいこの曲を、速いところは速く、遅いところは遅く、緩急を際立たせているところが一番の特色だろう。そんなシノーポリは、2001年、歌劇『アイーダ』を指揮中に倒れ、そのまま亡くなってしまった。まだ54歳の若さだった。

独唱:ブリン・ターフェル(バリトン)

演奏:フィルハーモニア管弦楽団

指揮:ジュゼッペ・シノーポリ

録音:1992年

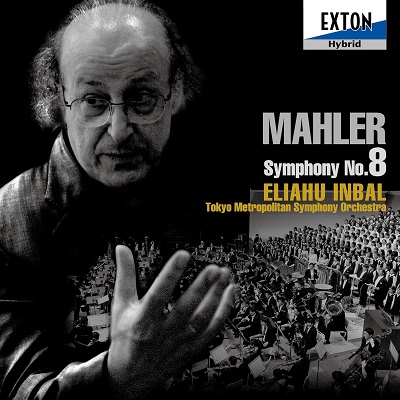

5)交響曲第8番変ホ長調

エリアフ・インバル(1936年~)が率いるようになってからというもの、都響の実力はめっきり向上した。これは彼の首席指揮者就任を披露するミューザ川崎シンフォニーホールでのライブ録音。しばしば使われる《千人の交響曲》の副題は、音楽実業家のエミール・グートマン(1877~1938年)が初演時につけた宣伝文句で、1000人もの器楽・声楽陣がステージに乗るわけではないが、規模といい豪華さといい、この種の企画でとりあげるにはもってこいのプログラムだろう。

インバルはマーラーを得意にし、全集録音も完成させているが、この演奏を聴くと、日本のオーケストラも世界的水準に達している、いや、欧米の名門とくらべてもなんら劣っていないと思えるのだ。クラシック音楽の舶来崇拝主義も、そろそろ終わりにしようではないか。

独唱:澤畑恵美、大倉由紀枝、半田美和子(ソプラノ)

竹本節子、手嶋眞佐子(メゾ・ソプラノ)

福井敬(テノール)

河野克典(バリトン)

成田眞(バス)

合唱:晋友会合唱団

NHK東京児童合唱団

演奏:東京都交響楽団

指揮:エリアフ・インバル

録音:2008年、ミューザ川崎シンフォニーホール(ライブ)

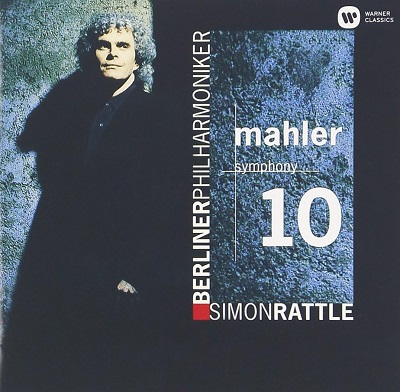

6)交響曲第10番嬰ヘ長調

「第9の呪い」ではないが、マーラーの第10番は未完成で終わった。第1楽章はほぼ完成の域にあったが、第2、第3楽章は骨組みを示す断片的なスケッチしかのこされていない。それゆえ、第1楽章のみ演奏されることが多かった。補筆の試みもなされ、英国の音楽学者デリック・クック(1919~76年)による全曲版が評価されるようになったこともあり、今日では全5楽章の作品として演奏されることも珍しくない。

サイモン・ラトル(1955年~)は、まだ駆け出し指揮者だった時代からこのクック版をとりあげ、その完成度の高さ、作品の魅力を伝える役割を担ってきた。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督のポストを得た彼が最高の第10番を聴かせてくれる。ベルリン・フィルにしては重厚感がないように感じられるかもしれないが、それはたぶんクックが過度なオーケストレーションを施していないからであろう。カラヤン全盛期に重量級サウンドを誇った同楽団だが、クラウディオ・アバドの時代にシェイプアップ、ファイン・チューニングされ、ウィーン・フィルのような軽やかさ、ロンドン交響楽団のような機能性を備えたスーパー・オーケストラへと変貌を遂げている。

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:サイモン・ラトル

録音:1999年(ライブ)

(しみずたけと) 2025.5.15

9jブログTOPへ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ