別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク

クリスマスの季節のクラシック音楽と言えば、おそらく『くるみ割り人形』が一番人気だろう。ドイツのエルンスト・ホフマン(1776~1822年)によるメルヘン『くるみ割り人形とねずみの王様』をもとに、ピョートル・チャイコフスキー(1840~93年)が死の前年に完成させたバレエ音楽だ。『白鳥の湖』『眠れる森の美女』とあわせ、チャイコフスキーの三大バレエと呼ばれている。

この作品は、全2幕3場のバレエ音楽として、1891年から92年にかけて作曲された。クリスマス・イヴに、くるみ割り人形をプレゼントされた少女クララ(原作ではマリーとなっている)が、人形と夢の世界を旅するストーリーである。舞台は、まさにクリスマスの晩。この季節の人気演目なのも当然だろう。だいたいのストーリーがわかるよう、作品を構成する15曲の題を記しておく。

小序曲

第1幕/第1場

1. 情景 クリスマスツリー

2. 行進曲

3. 子どたちのギャロップと両親の登場

4. 踊りの情景、祖父の登場と贈り物

5. 情景 祖父の踊り

6. 情景 クララとくるみ割り人形

7. 情景 くるみ割り人形とねずみの王様の戦い、くるみ割り人形の勝利、そして、人形は王子に変わる

第1幕/第2場

8. 情景 冬の松林

9. 雪片のワルツ

第2幕/第1場

10. 情景 お菓子の国の魔法の城

11. 情景 クララとくるみ割り人形王子

12. 嬉遊曲

チョコレート(スペインの踊り)

コーヒー (アラビアの踊り)

お茶(中国の踊り)

トレパック(ロシアの踊り)

葦笛の踊り

生姜と道化たちの踊り

13. 花のワルツ

14. パ・ド・ドゥ

導入(金平糖の精とアーモンド王子)

変奏Ⅰ(タランテラ)

変奏Ⅱ(金平糖の精の踊り)

終結

15. 終幕のワルツと大団円

92年3月、チャイコフスキーは演奏会用の新曲を依頼されるのだが、新たに構想するだけの時間がなく、つくりかけの『くるみ割り人形』から自身で八曲を抜き出し、演奏会用の組曲とした。全曲版と組曲版の作曲時期がほとんど同じなのは、そのためである。演奏効果を考慮して、全曲版とは曲順を変えているが、有名な曲のほとんどが含まれていることもあり、クリスマスの季節以外にもしばしば演奏される。多くの人が知っているのは、おそらくこちらの方だろう。

第1曲 小序曲

第2曲 行進曲

第3曲 金平糖の精の踊り

第4曲 ロシアの踊り(トレパック)

第5曲 アラビアの踊り

第6曲 中国の踊り

第7曲 葦笛の踊り

第8曲 花のワルツ

::: CD :::

バレエ『くるみ割り人形』全曲 作品71

アンタル・ドラティ(1906~88年)というハンガリー出身の指揮者は、日本では過小評価されていないだろうか。カラヤンとかバーンスタインのようなスター指揮者ではなく、特定の作曲家だけに秀でたスペシャリストでもない。しかし、レパートリーは広く、彼はどんな曲でもこなした。だからといって器用貧乏というのとも少し違う。大物指揮者に隠れた、いなくなって気づかされた別のタイプの大物指揮者とでも言えば良いだろうか。

しばしば“オーケストラ・ビルダー”と呼ばれるドラティ。ダラス交響楽団を築き上げ、財政破綻や労働争議で崩壊しかけたワシントン・ナショナル交響楽団を危機から救い上げ、凋落したデトロイト交響楽団に世界水準の名声を取り戻させるなど、彼の奮闘でよみがえったオーケストラはいくつもある。いわば、オーケストラ建設と再生のプロだ。それが独裁者の強権的な手法でなく、人望と信頼にもとづくものであったところは、まさにドラティの人間性によるところが大きいのだろう。

ドラティは、決してオーケストラの建て直しばかりやっていたのではない。残された録音を聴くと、どれも水準が高く、この『くるみ割り人形』全曲などは、全曲録音の中でも最高の部類に入るものである。名門コンセルトヘボウを指揮し、夾雑物のない弦セクション、いぶし銀のような金管楽器群を軸に、重厚で安定感のあるハーモニーを見事に引き出している。

指揮:アンタル・ドラティ

演奏:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

合唱:ハールレム聖バーフ大聖堂少年合唱団

録音:1975年

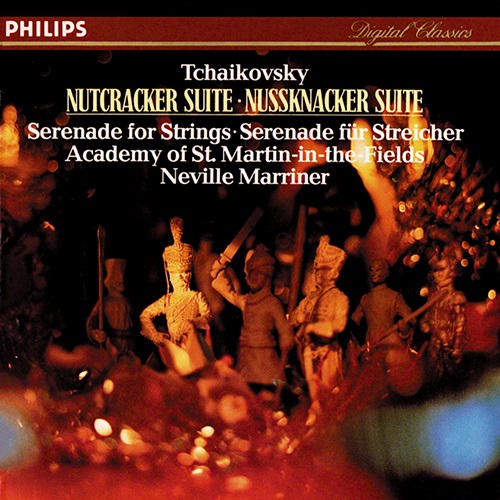

『くるみ割り人形』組曲 作品71a

全曲を聴いてこそ…。その通りではあるが、バレエ鑑賞ではなく、管弦楽作品としての『くるみ割り人形』を楽しみたい、有名なメロディを聴きたいと言うことであれば、組曲版を選ぶのも間違いではなかろう。なにしろ、チャイコフスキー自らが編んだものだ。否定する理由などない。

ネヴィル・マリナー(1924~2016年)は、あくまでも管弦楽作品としてのテンポを設定している。バレエ劇の伴奏なら、もう少しテンポを落とすところだろうが、このきびきび感、軽やかさ、小気味よさが聴いていて気持ちよい。小澤征爾と水戸室内管弦楽団によるベートーヴェンの『第九』のところでも書いたのだが、アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズという比較的小編成な楽団ゆえのクリアな音色が、この曲に実にマッチしている。録音も優秀だ。

カップリングされている『弦楽セレナード』の方は、その重厚かつ壮麗な響きに驚かされる。同じオーケストラを、このように使い分け、まるで違う響きを引き出すとは、マリナーの手腕に脱帽。《クリスマスのうた》で、このコンビによるクリスマス曲集を紹介しているので、そちらもどうぞ。

指揮:ネヴィル・マリナー

演奏:アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

録音:1982年

上の動画では8曲(小序曲、行進曲、金平糖の精の踊り、ロシアの踊り(トレパック)、アラビアの踊り、中国の踊り、葦笛の踊り、花のワルツ)が連続再生されます。

(しみずたけと) 2022.12.15

9jブログTOPへ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ