アントニン・ドヴォルザーク(1841~1904年)の『レクイエム』を紹介する中で思い出したのが『スターバト・マーテル』。「スターバト・マーテル」は、13世紀、フランシスコ会で生まれた作者不詳の聖歌の一つである。日本語では「悲しみの聖母」と訳されることが多い。ドヴォルザークの宗教曲としては、むしろこちらの方が有名かもしれない。

「スターバト・マーテル」に曲をつけた音楽家は数え切れない。ヴィヴァルディ、ハイドン、シューベルト、リスト、グノー、ヴェルディ、コダーイ、ペンデレツキ等々、バロック時代から現代に至るまで、あらゆる時代に作られている。ここでは、それらの中でも特に有名なロッシーニとドヴォルザークの二作品を採りあげてみたい。

Stabat mater dolorosa

iuxta Crucem lacrimosa,

dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,

contristatam et dolentem

pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta

fuit illa benedicta,

mater Unigeniti!

Quae maerebat et dolebat,

pia Mater, dum videbat

nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,

matrem Christi si videret

in tanto supplicio?

Quis non posset contristari

Christi Matrem contemplari

dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis

vidit Iesum in tormentis,

et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem Natum

moriendo desolatum,

dum emisit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris

me sentire vim doloris

fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum

in amando Christum Deum

ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas,

crucifixi fige plagas

cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati,

tam dignati pro me pati,

poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,

crucifixo condolere,

donec ego vixero.

Iuxta Crucem tecum stare,

et me tibi sociare

in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,

mihi iam non sis amara,

fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,

passionis fac consortem,

et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,

fac me Cruce inebriari,

et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus,

per te, Virgo, sim defensus

in die iudicii.

Christe, cum sit hinc exire,

da per Matrem me venire

ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,

fac, ut animae donetur

paradisi gloria.

Amen.

悲しみに沈める御母は立てり

涙にむせび、傍らの十字架に

御子は懸かりし

憂い悲しめる

嘆きの御魂は

鋭き刃もて貫かれ給えり

憂い悲しみはいかばかりか

祝福されし

天主の御ひとり子のその母君の

悲しみに沈み給いし

慈悲深き御母は

尊き御子の苦しみを見給えり

たれか涙を注がざる者あらん

キリストの御母の

かく悩み給えるを見て

たれ誰か悲しまざる者あらん

キリストの御母の

御子と共にかく苦しみ給うを見て

人々の罪のため

イエスが責められ鞭打たるるを

聖母は見給えり

最愛の御子が

うち捨てられ、息絶え給うを

聖母はまた眺め給えり

悲しみの泉なる御母よ

われをして御悲しみのほどを感ぜしめ

共に涙を流さしめ給え

わが心をして火と燃えしめ給え

天主たるキリストを愛する

御心にかなわんがため

あゝ聖母よ

十字架につけられし御子の傷を

わが心に深くしるし給え

傷つけられし御子が

わがために苦しみ給いたるを

われに分かち給え

御身と共に熱き涙を流し

磔の苦しみを共にするを得しめ給え

命のあらん限り

われ十字架の傍らに御身と立ちて

嘆かんことを望む

相共に

いと清き処女のなかの処女よ

願わくは、われを排け給わずして

共に嘆くを得しめ給え

われにキリストの死を負わしめ

この御苦難を共にせしめ

その御傷を深くしのばしめ給え

御子の御傷をわれにも負わせ

十字架をもて、われを酔わしめ給え

流れたる御血とともに

地獄の火に焼かれざらんため

聖なる処女よ、われを守り給え

審判の日には

あゝキリストよ、われこの世を去らんとき

御母によりて勝利の報いを

得しめ給え

肉体は死して朽つるとも

霊魂には天国の栄福を

こうむらし給え

アーメン

ラテン語によるもとの聖歌に題名はない。Stabat mater dolorosa …(悲しみの母は立ちぬ)で始まるゆえ、そう呼ばれているだけだ。カトリックだから、母=聖母マリアなのだが、materは普遍的な意味での母親を表す言葉でもある。息子イエスを亡くして悲しみにくれているのは、彼女が聖母だからではなく、ありきたりの母親、普通の女性、どこにでもいる人間だからであることを忘れてはならない。

毎日のニュースから聞こえてくる母たちの嘆き。ウクライナだけではない。わが子をを戦場に送ったロシア、パレスチナ、アフリカの各地、世界中のいたるところから耳に届く。彼女らを悲しみの渦に引き込んだのは誰なのか。これは神による試練などではない。神の仕業に帰するなど、言語道断である。

ロッシーニ:『スターバト・マーテル』(1842年)

『セビリアの理髪師』や序曲が有名な『ウィリアム・テル』などの歌劇で知られるジョアキーノ・ロッシーニ(1792~1868年)の作品である。

ナポリでジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージ(1710~36年)が1736年に作曲した『スターバト・マーテル』を聴いたロッシーニは、このような名曲がある分野には足を踏み入れまいと決心したという。しかし、1831年にスペインを旅行した際、友人からドン・ヴァレラなる富豪を紹介された。この人物、実は聖職者であったらしい。宗教改革の後とは言え、まだまだカトリックの世界には金がうなっていたと言うことか、作曲委嘱料が良かったようで、ヴァレラの依頼を受けることになった。

ところが強度の神経痛に襲われたロッシーニ、作曲の筆は遅々として進まない。ヴァレラからは矢のような催促。六曲だけ書き上げたところで一計を案じ、友人のジョヴァンニ・タドリーニ(1789~1872年)に残りを依頼。なんとかヴァレラに渡すことができた。

1841年にヴァレラが亡くなると、彼が集めた楽譜は出版社の手に。ロッシーニのもとにも『スターバト・マーテル』刊行の話がやって来る。さすがに“合作”を自分の名前で出すことに気が引けたのか、タドリーニに依頼した部分を自分の手で新たに作曲し直し、晴れて“完成”したというわけである。

宗教曲としては、深く掘り下げた精神性が薄いと批判されたりもするが、伸びやかで美しい旋律、強弱や色彩の起伏に富んだオーケストレーションなど、ロッシーニの歌劇に見られる世俗的な明るさに満ちている。初演で大きなセンセーションを巻き起こし、その年のうちに欧州の29もの都市で上演され、大きな評判を呼んだ。今日でも人気の一曲である。

ドヴォルザーク:『スターバト・マーテル』作品58(1877年)

《新世界交響曲》のせいで、交響曲作家と捉えられがちなドヴォルザークだが、彼の作品群を代表するのは、まずは室内楽、そして声楽曲であろう。声楽曲と言っても、台本に恵まれなかったこともあり、歌劇などはあまり成功していない。その代わり、合唱曲や歌曲に素晴らしいものが多い。この『スターバト・マーテル』は、彼の作品としてだけでなく、宗教音楽としても傑出している。

ドヴォルザークがこの曲を書き始めたのは、長女を失って間もない頃だった。スケッチはできあがったものの、他の作品のために棚上げされ、その間に次女と長男を相次いで失うという不幸に見舞われた。この曲には、天に召された子どもの死を悼み、その冥福を祈る思いが込められている。

ドヴォルザークの合唱音楽は、バロック、とりわけジョージ・フレデリック・ヘンデル(1685~1759年)の影響が大きいとされている。悲しみの克服と穏やかな平安を祈るかのように、全十曲中の四曲が長調で書かれている。また、終曲の後半を除けば、全体的に遅めのテンポに終始しているのが特徴であろう。

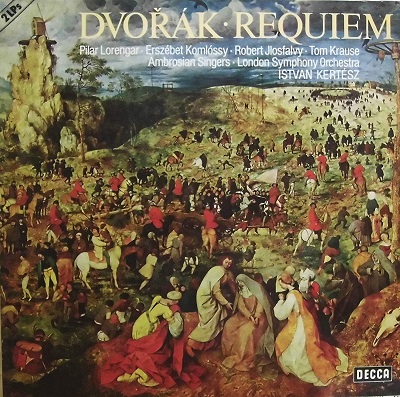

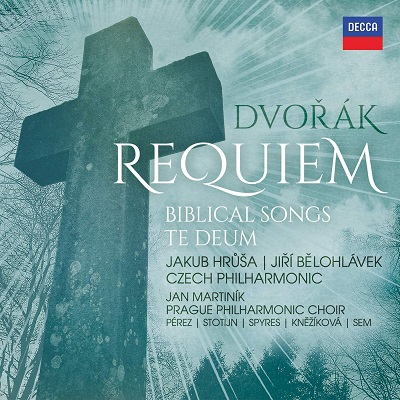

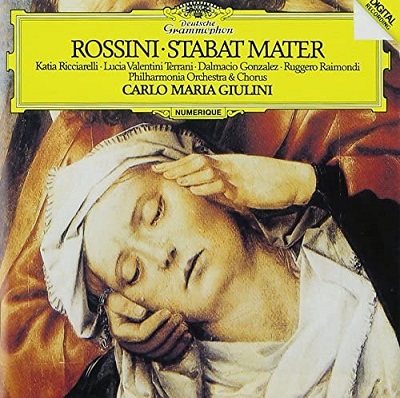

C D

1)ロッシーニの『スターバト・マーテル』

カルロ・マリア・ジュリーニ(1914~2005年)はオーケストラと独唱、合唱のバランスを取るのが実にうまい。重みのある独特のカンタービレによって、暖かみを湛えながらも、沈痛な美しさを見事に引き出している。

独唱:カーティア・リッチャレッリ(ソプラノ)

ルチア・ヴァレンティーニ=テッラーニ(ソプラノ)

ダルマシオ・ゴンザレス(テノール)

ルッジェーロ・ライモンディ(バス)

指揮:カルロ・マリア・ジュリーニ

演奏:フィルハーモニア管弦楽団・合唱団

録音:1981年

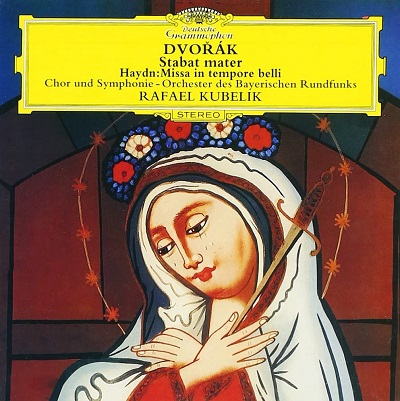

2)ドヴォルザークの『スターバト・マーテル』

ラファエル・クーベリック(1914~96年)にとってドヴォルザークは“お国もの”なのだろうが、彼の高い音楽性はこの宗教音楽の傑作をさらなる高みへと押し上げている。

カップリングの曲は、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732~1809年)の晩年の『ミサ曲第10番ハ長調』である。作曲された1796年、当時オーストリア領だった北イタリア各地に対し、ナポレオン率いるフランス軍が激しく攻撃していた。ハイドンはオーストリア国歌の作曲者であり、大成功をおさめた英国では国王に永住を勧められるほどであったが、それを固辞して帰国した愛国者だった。この曲は、彼の怒りでもあったのであろう、「怒りの日」ではティンパニ独奏が戦争の恐怖と平和への強い願いが音楽化されている。ハイドンの自筆楽譜に《戦時のミサ》という題名が掲げられているが、このことから《太鼓ミサ》の愛称がある。

収録曲

ドヴォルザーク:『スターバト・マーテル』

独唱: エディト・マティス(ソプラノ)

アンナ・レイノルズ(アルト)

ヴィエスワフ・オフマン(テノール)

ジョン・シャーリー=カーク(バス)

合唱: バイエルン放送合唱団

指揮: ラファエル・クーベリック

演奏: バイエルン放送交響楽団

エルマー・シュローター(オルガン)

録音: 1976年

ハイドン:ミサ曲第10番ハ長調《戦時のミサ》(1796年)

独唱: エルジー・モリソン(ソプラノ)

マージョリー・トーマス(アルト)

ペーター・ヴィッチュ(テノール)

カール・クリスティアン・コーン(バス)

合唱:バイエルン放送合唱団

指揮: ラファエル・クーベリック

演奏: バイエルン放送交響楽団

ベトルジーハ・ヤナーチェク(オルガン)

録音: 1963年

(しみずたけと) 2023.8.3

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ