フェリックス・メンデルスゾーン

交響曲第3番イ短調『スコットランド』

コロナ禍で引きこもりになりがちな日々。政府の自粛要請に従うつもりはないのだが、感染は避けるにこしたことはないので、古いCDを引っ張り出して聴く今日この頃である。今回は、しばらくご無沙汰だったメンデルスゾーンの交響曲第3番『スコットランド』。なぜメンデルスゾーン?

フェリックス・メンデルスゾーンは1809年の生まれだから、シューベルトやベルリオーズより少し後、シューマンとは同世代の人。『ヴァイオリン協奏曲』と『夏の夜の夢』の「結婚行進曲」はあまりにも有名だ。彼は五つの交響曲を作曲しており、第3番『スコットランド』、第4番『イタリア』、第5番『宗教改革』の3曲が良く演奏される。出版順に番号が付けられているが、最後に完成させた交響曲が第3番で、初演は1842年、作曲者自身がカペルマイスター(楽長)を務めるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によっておこなわれた。第4番と第5番は死後の出版である。

20歳の時に風光明媚なスコットランドを旅したメンデルスゾーン。よほど感銘を受けたようで、名所フィンガルの洞窟では、その場で殴り書きした主題が序曲「フィンガルの洞窟」になり、第3交響曲に「スコットランド」の表題が付けられたのも、旅行中に得た霊感によるものだという。耳をすませば、一流の画家が描いたようなスコットランドの風景が浮かび上がってくる。

スコットランド、イタリアといった具象的な表題、建築的で堅固な構成、古典主義とロマン主義を巧みに融合した擬古典的な趣向、まるで額におさまった名画を思わせる作風。それは、ドイツ生まれだがユダヤ人の血を引くメンデルスゾーンが、ヨーロッパ社会で生きていくため、自身を防護するためのバリアー、あるいはカモフラージュだったのではあるまいか。25才の若さで、名門ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のカペルマイスターに任命されながらも、抑圧された異邦人として、疎外感と孤独感にさいなまれていたのではなかろうか。リヒャルト・ワーグナーが批判したのは、彼のユダヤ的なものを嗅ぎ取ったからだったのかもしれない。

晩年のメンデルスゾーンは、神経症と過労に苦しめられ、38才でこの世を去った。この曲には、陽光の下に霧がたなびく爽やかなスコットランドの景色を背景にしながらも、悲しみと怒りが垣間見えるような気がする。

<CD>

なにしろメンデルスゾーンの交響曲の中では一番人気(たぶん)の曲なので、録音は数多ある。

①クレンペラー盤

組織内の政治に関心がなかったのか、実力がありながらもポストに恵まれることのなかったオットー・クレンペラー。そんな彼を、来たるべきレコードの時代を予見したEMIの名プロデューサー、ウォルター・レッグは、自身が創設したフィルハーモニア管弦楽団の指揮者に抜擢する。『スコットランド』の名演として、必ずあげられる一枚。60年も前の録音だが、骨太でありながら繊細、そんな矛盾した表現しかできない秀演である。

指揮:オットー・クレンペラー

演奏:フィルハーモニア管弦楽団

録音:1960年

②マーク盤

スイス出身のペーター・マークは、モーツァルトとメンデルスゾーンのスペシャリストとして有名で、東京都交響楽団との録音があるにもかかわらず、日本における知名度の低さが実に惜しい。大学で哲学と神学を修めたからであろうか、その演奏は理知的で一服の清涼剤のような爽やかさがある。個人的にはイチオシの演奏。これも古い録音だが、明瞭で好バランス。当時のデッカは本当に優れた録音技術を有していたことを感じさせる。

指揮:ペーター・マーク

演奏:ロンドン交響楽団

録音:1960年

③アバド盤

ロリン・マゼール、小澤征爾、ズービン・メータと並び、カラヤン&バーンスタインの次代を担う四天王と呼ばれたクラウディオ・アバド。後にウィーン・フィルやベルリン・フィルの音楽監督を歴任する彼だが、この『スコットランド』は若々しいアバドで聴きたい。1984年のも名演だが、ここではあえて1968年の録音を選んでみた。クラシック音楽界を牽引することになる才能が、この頃すでに開花していたことがわかる。

指揮: クラウディオ・アバド

演奏: ロンドン交響楽団

録音: 1968年

指揮: クラウディオ・アバド

演奏: ロンドン交響楽団

録音: 1984年

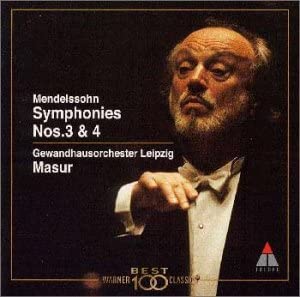

④マズア盤

作曲者もカペルマイスターを務めたライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の 演奏は、やはりはずしたくない。クルト・マズアの指揮による録音は、1972年と 1987年があるが、どちらも陰影に満ちた重厚な音色だ。彼のタクトが響かせる音楽は、市民社会を築こうとするミュージシャンたちの魂の叫びなのかもしれな い。その理由?後の部分を読んでほしい。

指揮: クルト・マズア

演奏:ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

録音: 1987年

他にも、カラヤンとベルリン・フィル、バーンスタインとニューヨーク・フィルハーモニックなど、聴き応えのある録音は目白押しだ。ブリュッヘンが率いる古楽器による演奏で有名な18世紀オーケストラなどというものもある。ひいきの指揮者や楽団があるなら、そうした好みの演奏を選んで聴いてほしい。

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とクルト・マズア

ヨーロッパの音楽界は、もともとは王侯貴族らが自分たちの城や宮殿などで専属の楽団を用いて音楽会を催しているのがあたりまえだった。そうした中で、1743年、市民階級による世界で初めての楽団として発足したのがゲヴァントハウス管弦楽団である。入場料を払えば誰もが音楽を楽しむことができる、まさに市民のためにスタートした楽団なのだ。

1970年から四半世紀にわたって同楽団のカペルマイスターを務めたクルト・マズア。1989年10月9日、民主化を要求する7万人もの市民が参加したライプツィヒの「月曜デモ」に対し、秘密警察と軍が銃口を向けた。マズアは天安門事件の再現を恐れ、市民に対する武力行使を避け、平和的解決のための対話を東ドイツ当局に呼びかけ、東欧の「ビロード革命」、そして「ベルリンの壁崩壊」への起点となったのである。

2009年10月9日、無血に終わった奇跡の「月曜デモ」の20周年を記念する式典がゲヴァントハウスでおこなわれた。ケーラー大統領、メルケル首相、ザクセン州首相、ライプツィヒ市長らが出席する中、マズア指揮でゲヴァントハウス管弦楽団が演奏。ヨーロッパ現代史の中で、このコンビは音楽というジャンルを超えて燦然と輝く存在だといえよう。

(しみずたけと)

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ