ドミートリイ・ショスタコーヴィチ

交響曲第14番『死者の歌』

ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(1906~75年)の作品を紹介してきたが、いつの間にか交響曲第4番、5番、7番、8番、9番、10番、13番と、交響曲だけで7曲にもなってしまった。そういえば、ムソルグスキーの歌曲『死の歌と踊り』も、管弦楽編曲版はショスタコーヴィチによるもの。いったい、なぜ?

クラシックの作曲家も、為政者や権力、社会に対するなんらかのメッセージを織り込んでいたりするものだが、時代が下るにつれてメッセージ性が強くなっていくというか、人々にとって身近なものとなり、私たちもより良く、より深くメッセージを理解できるようになる。ショスタコーヴィチの作品は、まさにその典型であり、紹介すべきものであるということだ。とはいえ、ここで紹介する交響曲第14番で、ショスタコーヴィチの作品紹介もひと区切りつくことになりそうだ。

声楽から器楽、さらに両者の融合へ

さて、西洋古典音楽は、キリスト教の教会音楽にそのルーツがあるのは間違いない。神に捧げる祈りは言葉だから、もともとは声楽が中心であった。グレゴリオ聖歌などを思い浮かべてもらえば良いだろう。初めはユニゾン、やがて合唱となり、それにオルガンや器楽による伴奏が加わっていく。しかし、楽器の役割は、あくまでも伴奏という位置づけであった。 ところが、楽器の改良により、その音域は広がり、演奏も容易になったことで難しいパッセージも奏でられるようになっていく。演奏技術はますます進化し、複雑かつ微妙な音作りも可能になった。すると、それらを生かした新しい音楽作りに挑戦する作曲家が現れるのは当然であろう。器楽は声楽の伴奏役から徐々に独立し、やがて声楽と器楽の地位は逆転する。

古典派を代表する作曲家フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732~1809年)が、交響曲という新しいジャンルを切り拓いた背景には、こうした展開があったからにほかならない。交響曲だけではない、協奏曲、弦楽器や管楽器、打楽器による合奏曲、ピアノ曲やヴァイオリン・ソナタ、さらには吹奏楽と、器楽曲は声楽曲を完全に圧倒している。キリスト教が社会の中心でなくなった近代以降、ミサ曲や鎮魂曲(レクイエム)などの宗教音楽もまた、少数派になった。

その一方で、声楽をともなう交響曲が、ベートーヴェン(1770~1827年)の交響曲第9番によって生み出される。これは先祖返りではなく、進化の一形態と言えよう。このスタイルは、エクトル・ベルリオーズ(1803~69年)の劇的交響曲『ロメオとジュリエット』やフランツ・リスト(1811~86年)の『ファウスト交響曲』を経て、グスタフ・マーラー(1860~1911年)の第2番、3番、4番、8番、『大地の歌』の一連の作品で、一応の完成を見ることになる。

ショスタコーヴィチの場合、15ある交響曲のうち、第2番、3番、13番、14番の四曲が声楽入りである。マーラーの歌を含む番号付き交響曲と同数なのは、マーラーの後継者という自負によるものだろうか。1969年に作られた第14番は、最後の声楽付き交響曲と言うことになる。最後から二番目の交響曲であること、二つの声楽パートを有することも、なにかマーラーの『大地の歌』を思わせるではないか。しかし、オーケストレーションは、マーラーのそれに比べてずっとコンパクトなものになっている。初演はルドルフ・バルシャイ(1927~2010年)指揮のモスクワ室内管弦楽団であった。

死は人間絵巻の最大かつ最後の山場

「生は昏く、死もまた昏い」と言ったマーラーは、東洋的な無常観、厭世観、諦観を念頭に置いた交響曲『大地の歌』を書いた。この作品だけではない。マーラーの作品は、どれも“生の中の死”あるいは“死の中の生”に貫かれているが、その生と死は、あくまでも個人にとっての生と死である。しかしながら、ショスタコーヴィチは、『大地の歌』を意識しながらも、誰もが決して逃れることのできない普遍的な意味での人の死を、交響曲第14番の主題に据えた。

帝国主義、専制政治、革命、独裁、粛正、民族差別などによる恐怖を、自身の体験と知識によって知るショスタコーヴィチは、ロシアを中心とした歴史絵巻を音楽に焼き付けたのである。換言すれば、歴史の記録としての交響曲、それが第13番までだったと言えよう。この第14番では、そうした非情な歴史の中に生きる人間が、避けることのできない死という運命を甘受、超越しようとする過程を人間絵巻として描こうとしたのではあるまいか。その意味で、第13番と14番の間には大きな転換点があったと思うのである。

全曲は、第1から第3楽章、第4から第6楽章、第7から第9楽章、第10と第11楽章の、おおむね四部構成となっている。一連の「死」をテーマにした歌詞は、スペインの詩人ガルシア・ロルカ(1896~1936年)、フランスの詩人ギヨーム・アポリネール (1880~1918年)、ロシアの詩人ヴィルヘルム・キュッヘルベケル(1797~1846年)、ドイツの詩人ライナー・マリア・リルケ(1875~1926年)の作品からとられたもの。原詩がロシア語のキュッヘルベケル以外は、ロシア語に翻訳されたものが使われている。

【第1楽章】 深いところから(ロルカ)

冒頭は最後の審判を歌うラテン語の典礼文「ディエス・イレ(怒りの日)」であろう。重々しく深刻に始まると思いきや、バスが「百人の恋狂いたちが永遠の眠りについた…」と、滑稽とも受けとれる歌詞を歌い出す。

【第2楽章】 マラゲニャ(ロルカ)

「死は居酒屋に出たり入ったり…いっこうにおさらばしない…」と、第1楽章が静と暗なら、こちらはソプラノによる動と明、対照的な作風である。後半のヴァイオリン独奏が悪魔を思わせる。

【第3楽章】 ローレライ(アポリネール)

ソプラノとバスによる対話形式の二重唱で始まり、後半はソプラノの詠唱でラインの魔女ローレライを歌う。

【第4楽章】 自殺(アポリネール)

チェロ独奏がブリッジになっており、前楽章から途切れることなく始まる。ソプラノによる、叙情的だが悲しみにみちた、あるいは怒りともとれる「三本の百合、三本の百合、十字架のない私の墓の上の三本の百合…」が印象的である。

【第5楽章】 心して(アポリネール)

行進曲を思わせる十二音技法による冒頭の美しい旋律、それに続く滑稽なカリカチュア風の旋律。なにやらストラヴィンスキーの『兵士の物語』が脳裏をよぎる。ソプラノが歌う「バラがしおれるように、今日、彼は死んでゆく。私の小さな兵士、私の愛する人、私の兄弟…」が近親相姦を暗示する。

【第6楽章】 マダム、ごらんなさい(アポリネール)

バスの「マダム、御覧なさい。何かをなくしましたよ」という問いかけに応える形で、ソプラノが死によって失った精神的な愛、肉体的な愛を歌う。

【第7楽章】 ラ・サンテ監獄にて(アポリネール)

ルーヴル美術館で盗難事件が起き、アポリネールは共犯の容疑でラ・サンテ監獄に収監された。バスが歌うのは、獄中で書いたとされる詩集『アルコール』 からとられた作品である。

【第8楽章】 コンスタンチノープルのサルタンへのザポロージェ・コザックの返事(アポリネール)

画家イリヤ・レーピン(1844~1930年)が描いた『トルコのスルタンへ手紙を書くザポロージュ・コサックたち』を題材にした詩をバスが歌う。

【第9楽章】 おお、デルウィーク、デルウィーク(キュッヘルベケル)

詩人アントン・デルウィーク(1798~1831年)は、アレクサンドル・プーシキン(1799~1837年)とともにキュッヘルベケルの親友であったが、専制政治の打破と農奴解放を掲げた1812年のデカブリストの乱に加わり、シベリアへ流刑となった。バスによる「おお、デルウィーク、デルウィーク、何をもって報われる…」の詠唱は、第3楽章の《ローレライ》と対をなし、愛を求める第6楽章の《マダム、ごらんなさい》に対する形で、こちらは社会正義を求めるものとなっている。

【第10楽章】 詩人の死(リルケ)

『新詩集』からとられた「詩人は死んでいた。その顔は蒼白のまま、何かを拒んでいた…」が、第1楽章の回想として、ソプラノで歌われる。

【第11楽章】 むすび(リルケ)

こちらは『形象詩集』からのもので、死は常に生とともにあり、生を支配するものとして歌われる。ここまで独唱または交唱形式で歌われてきたソプラノとバスが、ここで初めて重唱となる。「死は全能 人生の最高の瞬間 私たちの中で悶え 私たちを待ち焦がれ 私たちの中で涙する」という、死に対する一種の讃美。この詩を選んだのは、作曲者自身の死への憧れか、それとも近づく死の予感だったのか。

ブリテンへの伝言

興味深いのは、この交響曲第14番が、あの『戦争レクイエム』の作曲家、英国のベンジャミン・ブリテン(1913~76年)に献呈されていることである。戦争の不条理を告発し、恒久の世界平和を願いを込めた『戦争レクイエム』を、ショスタコーヴィチは「人間精神の崇高さを示す偉大な作品」と賞賛しながらも、浄化されるがごとく美しく終わることへの違和感を拭いきれなかったようだ。死は誰にでも分け隔てなく等しく訪れる普遍的なもの、それゆえ感傷的にならない描き方がなされるべきだという。革命、戦争、恐怖政治、反ユダヤ主義などを間近に見聞きし、それらによる悲劇を身をもって体験してきた彼は、いかなる形であれ、死を美化する思想に与したくなかったのであろう。交響曲第14番は、『戦争レクイエム』への応答であり、ブリテンへのメッセージ、音楽家同士の音楽による対話だったと言えそうである。

::: CD :::

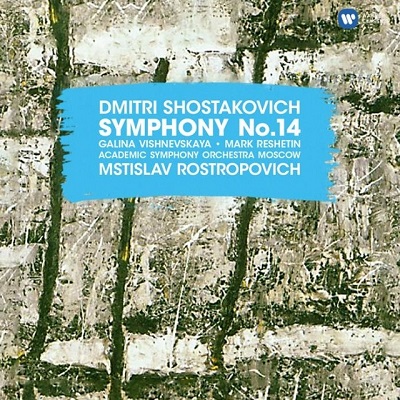

交響曲第14番『死者の歌』

指揮:ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ

独唱:ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ソプラノ)

マルク・レシェーチン(バス)

演奏:モスクワ・アカデミー交響楽団々員

録音:1973年(ライブ)

この曲を紹介するにあたり、大いに迷った。あまりにも有名な、決定版とも言える三つの録音があるからである。初演者ルドルフ・バルシャイ、キリル・コンドラシン、そしてムスティスラフ・ロストロポーヴィチ。三人ともショスタコーヴィチに近い存在であり、そのせいか、これでもかというくらい濃厚な表現がなされる。そして三人は後に西側に亡命。偶然ではなく、ある意味、必然だったのだろう。ここでは、ガリーナ・ヴィシネフスカヤの抜きん出た歌唱力をとって、ロストロポーヴィチ盤を選ぶことにしよう。

ロストロポーヴィチは、亡命後、ワシントン・ナショナル交響楽団やロンドン交響楽団とショスタコーヴィチ交響曲全集を完成するのだが、第14番だけは、このモスクワ・アカデミー交響楽団との演奏以上のものはできないと、再録することなく、この録音をもって全集に加えた。それほどの自信あふれる出来映えなのである。

(しみずたけと) 2022.8.25

ショスタコーヴィチ : 交響曲第10番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第5番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第9番 記事へ

ショスタコーヴィチ の「戦争交響曲」 7番 8番 記事へ

抵抗するショスタコーヴィチ 4番 13番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第14番『死者の歌』 この記事

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ