みなさん、シベリウスの「フィンランディア」がここまで引っ張られるとは思ってもいなかったろうと思う。しかし、これが最後である(たぶん)。

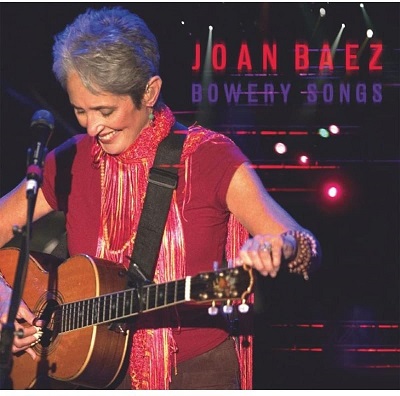

1934年、ロイド・ストーン(1912~93年)は国際平和の歌として、「フィンランディア」のメロディに、“This is my song”という題で新たな歌詞をつけて発表した。なお、3番以降は、その内容から、メソジストの神学者ジョージア・ハークネス(1891~1974年)がつけ加えたものではないかと推測されている。プロテスト・フォークのファースト・レディとして、反戦と非暴力を訴え続けているジョーン・バエズは、自身のアルバム《Bowery Songs》の1曲目にこの歌を置いているくらいだ。

ビアフラ戦争、ビアフラ難民という言葉を記憶しておいでだろうか。1967年、ナイジェリア南東部のビアフラ地区は、ナイジェリアからの独立を目指し、70年に屈するまで戦い抜いた。自分たちの国歌として“Land of the Rising Sun”を用いたのだが、そのメロディもまた、シベリウスの「フィンランディア」だったのである。

シベリウスの「フィンランディア」は、いつの時代も、苦難に立ち向かう人々に、勇気と希望を与えるものであり続けている。

This is my song

1.

This is my song, O God of all the nations,

a song of peace for lands afar and mine;

this is my home, the country where my heart is;

here are my hopes, my dreams, my holy shrine:

but other hearts in other lands are beating

with hopes and dreams as true and high as mine.

2.

My country’s skies are bluer than the ocean,

and sunlight beams on cloverleaf and pine;

but other lands have sunlight too, and clover,

and skies are everywhere as blue as mine:

O hear my song, thou God of all the nations,

a song of peace for their land and for mine.

3.

This is my song, O God of all the nations,

a prayer that peace transcends in every place;

and yet I pray for my beloved country —

the reassurance of continued grace:

Lord, help us find our one-ness in the Savior,

in spite of differences of age and race.

4.

May truth and freedom come to every nation;

may peace abound where strife has raged so long;

that each may seek to love and build together,

a world united, righting every wrong;

a world united in its love for freedom,

proclaiming peace together in one song.

5.

This is my prayer, O Lord of all earth’s kingdoms,

thy kingdom come, on earth, thy will be done;

let Christ be lifted up ‘til all shall serve him,

and hearts united, learn to live as one:

O hear my prayer, thou God of all the nations,

myself I give thee — let thy will be done.

::: CD :::

Joan Baez: Bowery Songs(収録曲)

1. Finlandia

2. Rexroth’s Daughter

3. Deportee

4. Joe Hill

5. Christmas In Washington

6. Farewell, Angelina

7. Motherland

8. Carrickfergus

9. Jackaroe

10. Seven Curses

11. Dink’s Song

12. Silver Dagger

13. It’s All Over Now, Baby Blue

14. Jerusalem

Land of the rising sun

1.

Land of the rising sun, we love and cherish,

Beloved homeland of our brave heroes;

We must defend our lives or we shall perish,

We shall protect our lives from all our foes;

But if the price is death for all we hold dear,

Then let us die without a shred of fear.

2.

Hail to Biafra, consecrated nation,

O fatherland, this be our solemn pledge:

Defending thee shall be a dedication,

Spilling our blood we’ll count a privilege;

The waving standard which emboldens the free

Shall always be our flag of liberty.

3.

We shall emerge triumphant from this ordeal,

And through the crucible unscathed we’ll pass;

When we are poised the wounds of battle to heal,

We shall remember those who died in mass;

Then shall our trumpets peal the glorious song

Of victory we scored o’er might and wrong.

4.

Oh God, protect us from the hidden pitfall,

Guide all our movements lest we go astray;

Give us the strength to heed the humanist call:

To give and not to count the cost’ each day;

Bless those who rule to serve with resoluteness,

To make this clime a land of righteousness.

最後の最後に、フラッシュモブによる「フィンランディア」を紹介して幕引きとしよう。

Finlandia-hymni

Oi Suomi, katso, Sinun päiväs koittaa

Yön uhka karkoitettu on jo pois

Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa

Kuin itse taivahan kansi sois

Yön vallat aamun valkeus jo voittaa

Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle

Pääs seppälöimä suurten muistojen

Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle

Sä että karkoitit orjuuden

Ja ettet taipunut sä sorron alle

On aamus alkanut, synnyinmaa

フィンランディア賛歌

おゝスオミよ 見よ お前の夜明けだ

お前を脅かした夜は いまや遠ざかり

輝く朝の中 鳥たちが遊ぶ

まるで空全体が歌うかのように

朝の光が 夜の闇に打ち勝ち

祖国よ お前の夜が明けたのだ

立ち上がれ スオミよ 高々とあげよ

偉大な業(わざ)に輝く その頭を

立ちあがれ スオミよ お前は世界に見せた

他民族の支配をはねのけ

抑圧に屈しなかったことを

祖国よ お前の一日が始まるのだ

(しみずたけと)

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ