別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク

先日、この音楽ライブラリーについて話す中で、バッハの「平均律クラヴィーア」が好きだと告げられた。ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)による鍵盤楽器のための作品集で、第1と第2の二巻がある。どちらも全ての調による前奏曲とフーガで構成された24曲だから、全曲だと48にもなる。それは大変だと尻込みしたくなるかもしれないが、いやいや、バッハを聴くのに身構える必要はない。

バッハと言えば「音楽の父」。学校でそう教わったと思う。バロックの集大成であり、古典派音楽への道筋を示し、さらには現代的解釈も可能な大音楽家…、と言ったら大袈裟に過ぎるだろうか。振り返ってみると、これまで『マタイ受難曲』しか取り上げていない。これは少しばかりマズいな、いや、間違いなくマズい、マズすぎる。

ヨーロッパ音楽のルーツが教会にあることは、これまでに何度も書いてきた。バッハの時代も、教会は人々の生活の中心にあり、行けばそこには必ず音楽があった。音楽家という職業が成立していたかどうかはともかく、“音楽をする”者と言えば、それは教会のオルガニストであったろう。神に捧げる曲を作り、オルガンを弾く。バッハもまたオルガニストだった。

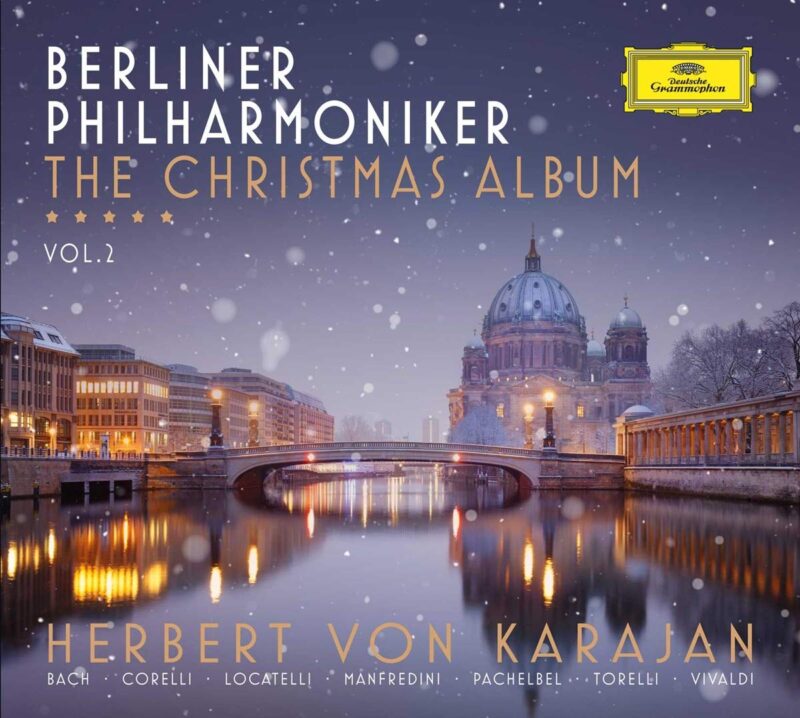

時、まさにクリスマス。以前、中世のクリスマス音楽やらモダンなクリスマス・ソングを紹介した。人々の暮らしの中心が教会という信仰の場から市民社会という多様な価値観へと移行を始めんとする時期、バッハが生きたのはそのような時代だったと思う。管弦楽と声楽でクリスマスを祝う『クリスマス・オラトリオ』から始めて、『管弦楽組曲』、『ブランデンブルク協奏曲』、ピアノによる『平均律クラヴィーア』、最後に『音楽の捧げもの』と、バッハの音楽でクリスマスを過ごすのも悪くないだろう。

ニコラウス・アーノンクール(1929~2016年)など、バッハの時代の楽器〈オリジナル楽器〉を使用する演奏が今日では主流になっているが、今回は耳に馴染んだスタイルもまじえ、さまざまな演奏で聴いてみた。そこでふと感じたことがある。バッハアハ教会のオルガニストであったし、おそらく敬虔なクリスチャンでもあったのだろう。しかし、彼の音楽は教会だけで終わることはなかった。カテドラルに響く重々しい聖歌とは違って、バッハの音楽には華がある。教会から王侯貴族へ、権力は世俗へと移っていく。それと歩調を合わせつつも、それだけでもない。あのコード進行の妙は貴族らを喜ばせるだけではなく、もっと先の我々の時代、市民社会の到来を予感していたかのようにも思える。クリスチャンとしての信仰心を持ちながらも、神への従属ではなく、神からの独立。心のどこかにそうした思いを抱いていたのではなかろうか。バッハが古くさく感じられないのは、そんなことを想像してしまう“なにか”があるからに違いない。

::: C D :::

1)クリスマス・オラトリオ(1734年)

クリスマスなので、まずは『クリスマス・オラトリオ』から。クリスマス・シーズンの教会音楽として作曲したバッハ。当時、季節の行事は、やはり教会を中心におこなわれていたことがわかる。とりわけイエス・キリストの生誕を祝うクリスマスは重要だったのだろう、独唱者、合唱団、オーケストラという豪華な布陣を必要とする曲が成立し得たのだと思う。

今日では音楽会の曲目としても採り上げられるようになったが、曲の間にはレチタティーヴォと呼ばれる、福音史家による新約聖書の文を語ることで物語が進行する形をとっている。

バッハの演奏でまず思い浮かぶのはカール・ミュンヒンガー(1915~90年)やカール・リヒター(1926~81年)かもしれないが、ミシェル・コルボ(1934年~)も忘れてはならない人だろう。前二者がバッハの厳しさを表現の中心に置いたとすれば、コルボは温かさを前面に押し出した演奏である。こんな時代だからこそ、クリスマスくらいはホッとさせられたいものだ。

独唱:ファビエンヌ・ヴィレダ(ソプラノ)

キャロリン・ワトキンソン(アルト)

クルト・エクヴィルツ(テノール)

ミヒャエル・ブロダルト(バス)

合唱:ローザンヌ声楽アンサンブル

演奏:ローザンヌ室内管弦楽団

指揮:ミシェル・コルボ

録音:1984年

2)管弦楽組曲(1717~23年頃)

バッハの代表的管弦楽作品の一つで、独立した四つの組曲から成る。この豊かなバリエーションや様々な舞曲は、まさに当時の宮廷音楽の集大成でありであり、フランス風序曲形式の完成体と言えよう。

ふつう組曲は“suite”と呼ばれるが、バッハにとっての組曲は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグの四曲から成る、より狭義のものだったに違いない。この作品群を“ouverture”としたのは、「序曲に始まる作品群」という意味合いなのであろう。

ジョン・エリオット・ガーディナー(1943年~)はピリオド楽器による演奏に力を入れてきた人だ。今日でこそ主流になったが、この録音がなされた当時はまだもの珍しく、いや賛否両論だったと言った方がよいかもしれない、そんなせいか、やや肩肘に力が入っているようにも感じられるのだが、この曲自体がそうなのだと思わせてしまうほど曖昧さを排除し、明晰さを感じさせる音楽となっている。

演奏:イギリス・バロック管弦楽団

指揮:ジョン・エリオット・ガーディナー

録音:1983年

3)ブランデンブルク協奏曲

バッハはこの曲を単に「複数の楽器による六つの協奏曲」としていたのだが、当時、ブランデンブルク=シュヴェートを治めていた辺境伯に献呈されことから、後に『ブランデンブルク協奏曲』と呼ばれるようになった。この曲は、一番から順に作られたのではなく、またあるひとつの時期に、まとまった形で作られたものでもないと言われている。要するに、バラバラの時期に作曲されたものの中から六曲を選び出し、なんとかまとまりが良くなるような順番に編成して成立させたものらしい。

あの謹厳実直そうな肖像画のバッハがそんなことをするのかと訝しく思ってしまうが、それにしてもできあがった作品に不自然さは微塵もない。それどころか、楽器を入れ替えながら進行していく様はどうだ。ものすごくモダンにも感じる。はたと気づいた。これにシンコペーションを加えていったら、たちまちジャズである。現代にも通ずる新鮮さを感じた原因はこれだったのか。バッハ、おそるべし。

大編成オーケストラによるゴージャスなサウンドも悪くないが、ここはネヴィル・マリナー(1924~2016年)とアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズによる演奏を聴いてみよう。古楽器ではなくモダン楽器のオーケストラだが、編成が小さく、バッハの時代に現代の楽器があったらこのような音になったのではないかと想像させてくれる。ときおり「アカデミー室内管弦楽団」の表記を見かけるが、室内管弦楽団ではない。

演奏:アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

指揮:ネヴィル・マリナー

録音:1985年

4)平均律クラヴィーア曲集(1722~42年)

この曲が作られた当時、まだピアノなるものは存在しない。つまりチェンバロやオルガンなどの鍵盤楽器のための作品となる。バッハの自筆楽譜には、「音楽を学ぶ若者に役立つよう、すべての全音と半音を長三度(ドレミ)、短三度(レミファ)を用いて作られた前奏曲とフーガ」と記されている。そう、これはあらゆる調で鍵盤楽器を演奏できるようになるための学習教材なのだ。自由な転調の音律ゆえ、「平均律」とされたわけだが、この訳語は不自然さを拭いきれないように思える。

教材として作られたとは言え、第1巻と第2巻、それぞれ24曲はバッハの代表的作品としてなんら違和感がない。バッハを弾くピアニストなら誰もが録音したがるものとなっている。それではいったい誰の演奏で聴くべきか。ここでは私の好みにつきあってもらおうとするか。グレン・グールド(1932~82年)である。

カナダに生まれたグールドは、1955年、バッハのゴルトベルク変奏曲(BWV 988)を録音した。これが大絶賛され、バッハ弾きとしてその名は世界中に知れ渡る。ところが64年、彼は一切の演奏会から遠ざかり、レコード録音とテレビやラジオなどの放送でしか演奏活動しなくなってしまう。演奏の一回性では演奏者と聴衆の間に平等な関係を築くことができないと言うのである。私たちが今日、彼の演奏を聴くことができるのは、彼がせっせとレコーディングに励んで音源を残してくれたおかげなのであるが、同時代を生きた人たちは、やはりライブで聴きたかったのであろうと思うと、なにか複雑な気持ちになる。

演奏:グレン・グールド

録音:1962~71年

5)音楽の捧げもの(1747年)

この曲はプロイセンのフリードリヒ大王の宮廷に招かれた際に作られた。音楽狂とも言える大王が自らフルートを吹き、この主題をもとにバッハはジルバーマンのオルガンで即興演奏してみせ、大王や居並ぶ貴族たちを驚かせたという。ひとつの主題にもとづいて作られた16曲からなる作品で、これもまた対位法を学ぶためのものになっている。「音楽の父」は、まさに音楽の先生であったと言うことか。

チェロ奏者として出発したニコラウス・アーノンクールは、1953年、古楽器オーケストラであるウィーン・コンツェントゥス・ムジクスを立ち上げる。古楽復興に尽力する一方、ベルリン・フィルやウィーン・フィルなどの指揮も高く評価されているクラシック音楽界の“二刀流”だ。

演奏:ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス

指揮:ニコラウス・アーノンクール

録音:1970年

(しみずたけと) 2026.2.1

9jブログTOPへ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ