ストコフスキー編曲による『展覧会の絵』を聴きたいという声が伝わってきた。冒頭のプロムナードは第1ヴァイオリンのユニゾン。ラヴェル版のトランペットを聴き慣れた者には想像がつかないだろう。聴いたら聴いたで、納得の人、違和感を抱く人、賛否両論、好き嫌いがあるのは当然だと思う。とにかく、まずは聴いてからだ。

プロムナード

こびと

プロムナード

古城

ブィドロ

プロムナード

卵の殻をつけたひなの踊り

サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ

カタコンブ

鶏の足の上に建つバーバ・ヤーガの小屋

キエフの大きな門

ラヴェル版にはあった「テュイルリーの庭」と「リモージュの市場」の二曲が省略されているせいで、演奏時間が10分弱短くなっている。ラヴェルの音楽は、明るく華麗、色彩豊かな暖かみが特徴。それはソフトでマイルドな、印象派の絵画のようだ。ストコフスキーの編曲は、モノトーンではないが、暗さ、渋さを前面に押し出した、印象派の時代にありながら、それとは違う道を歩んだオディロン・ルドン(1840~1916年)の象徴主義的な絵画を思わせる。陽光あふれる「テュイルリーの庭」と「リモージュの市場」をはずしたのは、ロシア的な土臭さ、重さを前面に押し出した作品群でまとめあげるためだったのではなかろうか。

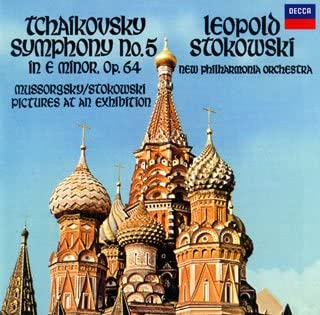

カップリングされているのは、ピョートル・チャイコフスキー(1840~1893年)の交響曲第5番である。映画『オーケストラの少女』にも登場する、ストコフスキーの十八番。遅めのテンポ、名手アラン・シヴィルによる歌うような第2楽章のホルン独奏、感傷というか憂愁というか、いかにもチャイコフスキーといった濃厚な表情のてんこ盛りは、まさにストコ節、聴き手を酔わすのに十分だ。生真面目な原理主義者を怒らせる楽譜の改変や楽器の変更、カットなどが数々盛り込まれているが、聴いていて面白いのだから良いではないか。オーソドックスな演奏がお好みなら、ムソルグスキーの歌曲「司令官」の中で紹介したアバド指揮のベルリン・フィルがある。ぜひ聴きくらべてみてほしい。

::: CD :::

1.ピョートル・チャイコフスキー

交響曲第5番ホ短調 作品64

2.モデスト・ムソルグスキー

組曲『展覧会の絵』(ストコフスキー編)

指揮:レオポルド・ストコフスキー

演奏:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

録音:1966年(1)、65年(2)

ストコフスキーの音楽

この人は、サービス精神旺盛というか、とにかく聴き手を楽しませるために、あの手この手を繰り出してくる。それが楽譜の改変、楽器の変更、カットであるのだが、どこまでなら許せるかというのは、実に演奏者と聴き手の音楽に対する思想に依存していると言えよう。

たとえば、ハイドンやモーツアルトの時代には、まだバルブ付きのフレンチホルンはなかった。狩人や郵便車夫の使う開口部がラッパの形状をした単なる管をぐるぐる巻きにしたもの、ナチュラルホルンだったのである。バルブによって音を切り替えることのできるホルンが登場したのは1814年頃とされているから、ハイドンやモーツアルトの交響曲を当時の音で聴きたければ、ナチュラルホルンが正統と言うことになる。バルブ付きホルンとナチュラルホルンでは、微妙に音色が違うのだ。

初期のバルブ付きホルンは単階調の管構成(シングルホルン)だったが、階調を切り替えるためのバルブを装備することで、二つの階調を可能にしたダブルホルンが生み出され、現在はこのタイプが主流である。かつてニューヨーク・フィルハーモニックは、ニッケルシルバーのコーンの8Dをずらり揃えていた。ベルリン・フィルは、現在でもイエローブラスのアレキサンダーの103と、メーカーやモデル、材質まで統一しているように見える。そう、楽器の材質によっても音色は変わってくるのだ。これらの楽器でハイドンやモーツアルトを演奏するのは邪道だろうか。

ストラディヴァリウス、ガルネリ、アマティ等、名器と呼ばれるヴァイオリンがある。これらも、製作時のままではない。修理の時に、オリジナルより長い棹に交換されている。それによって音域の拡張が可能になった。現代のピアノの音も、ショパンが弾いていたときとは違うはずである。

楽器の発展は、新しい奏法を生み出し、より難度の高い演奏を可能にした。それによって、作曲家は新たな音楽を創造できるようになったとも言えよう。その一方で、当時の音色や演奏法へのこだわりから、あえて古楽器を使うという試みもなされている。どちらが正しいかではなく、楽しみ方の幅が広がったと受けとめれば、音楽はもっともっと心に豊かさを与えてくれるのではなかろうか。

オーケストラの演奏会(テレビでも)で、私は楽器の配置を見るのが楽しみだ。曲の解釈や表現について、指揮者の意図が伝わってくるからである。わかりやすいのは弦楽器の配置であろうか。指揮台から見て時計回りに、第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、第2ヴァイオリンの標準的なパターン。ヴィオラとチェロが入れ替わっている場合もあるが、要するに第1と第2のヴァイオリンが向き合っているのがミソだ。これは、第1と第2のヴァイオリンが対話のように掛け合うスタイルで演奏する場合、左と右にハッキリ分かれ、聴き手にとってわかりやすい。

ところがストコフスキーは、第1と第2のヴァイオリン群をまとめてしまったのである。指揮台から見て時計回りに、第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロと、右に行くに従って低音になっていく。ステレオ録音という技術が生み出され、演奏会は会場にいる人だけのものではなくなった。音の高低は誰にでもわかりやすいから、レコードやラジオ放送など、耳だけが頼りの媒体にはうってつけだったと言えよう。彼はテクノロジーの進歩やオーディオ機器の普及を見据えた未来志向の音楽家だったのだと思う。

現在はまた、昔の弦楽器配置をとることが増えているが、ストコフスキー式のスタイルも少なくない。第1と第2のヴァイオリンが隣り合っていることは、演奏する側にとってアンサンブルしやすいのだと言う。この配置をとりながら、ヴィオラとチェロが入れ替わっていることもあったりして、弦楽器の配置だけでも多彩だ。同じオーケストラでも、楽器の配置によってこうも印象が変わるものかと、新たな発見があることは実に楽しい。

「音楽は楽しければいいだろ」「人生は楽しいのが一番」、そんなストコフスキーの声が聞こえてきそうである。

(しみずたけと) 2022.9.12

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ

チャイコフスキーの第5番は、楽譜に手を入れたことによって派手さが増し、私はチャイコフスキーらしさも増したように思うのだけど、みなさんはどうですかね。

第2楽章のホルン・ソロを吹くアラン・シヴィル(1929~89年)。伝説のホルン奏者デニス・ブレイン(1921~57年)が自動車事故で亡くなったことをうけて、フィルハーモニア管弦楽団の首席奏者を務めた人です。60年代にはベルリン・フィルに招聘されましたが、英国のオーケストラが好きだったのか、けっきょく移籍しませんでした。66年以降はBBC交響楽団の首席ホルンに。しかし60歳で亡くなったとは、実に惜しい…。

アバド盤の第5番は1994年の録音だから、こちらも64年から96年までベルリン・フィルの主席を務めた名手のゲルト・ザイフェルト(1931~2019年)。二人のホルンを聴きくらべるのも楽しいですよ。