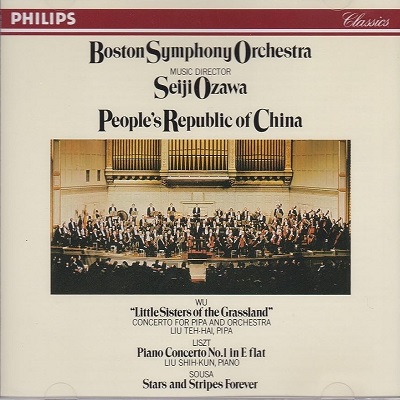

前回、ブリテンの『戦争レクイエム』を紹介する中で、世界で活躍する小澤征爾の、日中関係を見る目、個人と集団のあり方について、少しばかり書いた。ここで紹介するのは、彼が音楽監督を務めるボストン交響楽団を率いておこなった、1979年4月の中国ツアーでの録音である。

日本は、中国とは数千年にわたる関係があるにもかかわらず、たとえば日中関係が良くなると中国語を学ぶ者が増え、関係が悪化した途端に減るといった、その時々の状況に左右されやすい国民性が表出する。相手をステレオタイプでしか見ることができないのは、権力やメディアによる誘導があるにしても、自我の認識が希薄で、自分のモノサシが無い証左である。そうした特質が“お上”から“下々の民”にまで浸透している社会からは、小澤征爾のような人物はなかなか出てこない。

この年の1月の米中国交正常化を背景にした友好行事という側面があり、両国の音楽作品を、両国の音楽家によって演奏するというところがミソなので、それぞれの国らしさを前面に出した曲が選ばれているのだろう。それを、中国に生まれ、米国で音楽活動をする日本人が取り持った、日米中の協力で実現した音楽会ということが、このレコードを日本で販売する宣伝材料なのだろうが、たまたま小澤征爾が日本人であると言うだけで、とりわけ日本が米中友好のために大きな役割を果たしたわけではないことを、聴く側の私たちは認識しておいた方が良いと思う。

この曲は、今回紹介するCDを聴くまで知らなかったのだが、中国的なメロディと西洋音楽を融合させたような作品である。琵琶演奏の第一人者といわれる劉徳海は、1937年、上海生まれ。その美しい響きが印象的である。2020年、惜しまれつつ亡くなった。

二曲目の『星条旗よ永遠なれ』は、マーチ王と謳われる米国のジョン・フィリップ・スーザ(1854~1932年)による作品。今さら説明など必要ないだろう。米国のオーケストラがアンコール曲として好んでとりあげる一品で、「いかにもアメリカ!」なのだが、これが米国らしさの本流なのだろうか。やや違和感も感ずるところだ。

最後のリストのピアノ協奏曲は、米中とは別の、もうひとつの極である欧州の作品という意味合いだろうか。ピアノを弾く劉詩昆(1939年~)は、1958年の第一回チャイコフスキー・コンクールのピアノ部門で第二位になった人物である。このときの優勝者はヴァン・クライバーン(1934~2013年)。モスクワ音楽院に留学し、帰国後は中央音楽院で教えていた劉詩昆だが、66年に始まった文化大革命で西洋音楽は禁止。紅衛兵に腕や指を折られ、逮捕されて八年間の刑務所暮らしを強いられた。この演奏会に招聘されたのは、同じく文化大革命で辛酸を嘗めさせられた鄧小平の肝煎りだったのではなかろうか。

::: C D :::

1)呉祖強:琵琶協奏曲『草原の小姉妹』

2)スーザ:星条旗よ永遠なれ

3)リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調

独奏:劉徳海(琵琶)

劉詩昆(ピアノ)

指揮:小澤征爾

演奏:ボストン交響楽団

録音:1979年・北京(ライブ)

(しみずたけと) 2023.10.6

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ