ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(1906~75年)が15の交響曲を残したことは、第10番を紹介したときに触れた。中でも第5番は人気が高く、演奏会の曲目としてとりあげられることが多い。ショスタコーヴィチの交響曲連峰における盟主ではないにしても、曲の規模、オーケストレーション、インパクト、どれをとっても主峰の一つに数えられてしかるべき存在と言えよう。その点、ベートーヴェンの交響曲第5番を思わせる。

ペテルブルク音楽院の卒業制作として作曲した1925年の交響曲第1番の成功で、「現代のモーツァルト」と賞賛されたショスタコーヴィチ。しかし、1936年の歌劇『ムツェンスク郡のマクベス夫人』が、1月26日のプラウダ紙によって酷評されてしまう。「音楽の代わりに荒唐無稽」と、それはそれは散々な書かれようだった。

同じ年の4月に初演予定していた第4番についても、音楽はすべからく社会主義リアリズムの「簡潔・明確・真実」あるいは「形式において民族的、内容的において社会主義的」であらねばならないという当局の要請からはずれ、形式主義に堕したプチブル的で左翼偏向的な作品…。そう睨まれているらしいと、作曲者自身がそれを感じ取ったのか、はたまた誰か忠告する者がいたのか、本人自らリハーサル後に譜面を回収し、封印してしまった。初演は、なんと四半世紀を経た1961年である。

どんな作品にでも批判はつきものだが、独裁国家の権力サイドによる場合は恐ろしい。政治家だけでなく多くの文化人が、粛正の名のもとに逮捕、拘留、処刑され、そこまで至らなくても、地位を失い、追放の憂き目に遭っている。ソ連におけるクラシック音楽のエース的存在のショスタコーヴィチに対してでさえ、こうした圧力があった。

第5番は、先進性や前衛的な複雑さをちりばめた第4番を反省し(そういうことになっている)、古典的な構成に回帰して単純明快さを目指した作品である。ロシア革命20周年の1937年、エフゲニー・ムラヴィンスキー(1903~88年)の指揮のもと、レニングラード・フィルハーモニー交響楽団による初演で熱烈な歓迎を受け、「社会主義リアリズム」の理想例と称えられ、ショスタコーヴィチの名誉は回復された(と言われたりする)。

不安をかき立てるように始まる第1楽章、皮肉とも嘲笑ともとれる第2楽章。曲全体の流れが「苦悩とその克服、そして最終的な勝利へ」という精神を感じさせるところから、ベートーヴェンの交響曲第5番と比較され、終楽章は革命の歓喜と受けとられていた。ありていに言えば、革命以前の重苦しい社会が、革命を通して人間性が開花し、未来は現在よりより良くなっていく、そうした必然的進歩史観の音楽的表現という位置づけなのだろう。

こうした経緯から、作品の副題として、かつて日本では《革命》の名を冠せられたものだが、作曲家自身はそのような命名はおこなっておらず、ベートーヴェンの交響曲第5番における《運命》と同様、最近では見かけなくなりつつある。

::: CD :::

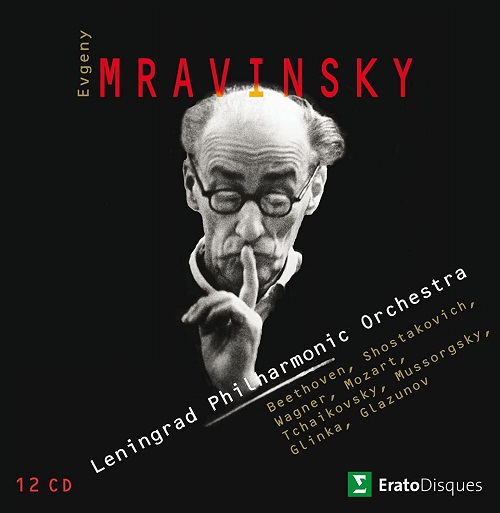

1)ムラヴィンスキー盤(1973年ライブ)

指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー

演奏:レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

録音:1973年(ライブ)

初演のコンビによる演奏。その大成功で頭角をあらわしたムラヴィンスキーは、翌年の第一回全ソ指揮者コンクールで優勝し、レニングラード・フィルの首席指揮者となった。以来、第6、8、9、10、12番の初演をおこなっている。作曲家と演奏家という立場の違いはあるものの、同じ時代を生き、この時代のソ連の音楽界を、二人三脚のように牽引してきた二人である。曲の理解、演奏に関する指示など、誰よりも良く、正確に把握している指揮者による“お手本”と受けとめられているのだが…。

ムラヴィンスキーは完璧主義者である。スタジオ録音だけでなく、ライブまでもが精緻で緊張感があふれている。こんな指揮者は他にいない。この演奏は、彼が1973年に初来日した折、東京文化会館での演奏会を収録したライブ盤である。このすさまじいまでの集中力にはゾッとさせられてしまう。

私が生で聴いたのは、彼にとって最後の来日となった1979年の演奏会だった。スラリとした長躯痩身で実に格好良い彼だが、この時は指揮台に置かれた椅子に腰掛けて指揮したことを覚えている。たしかこのとき、ヴァイオリニストとトランペッターの二人が亡命するという事件があったはずだ。楽団員に対する監督不行届の責任を追求されたムラヴィンスキーは、「彼らは私の楽団から逃げ出したのではなく、あなたの党から逃げ出したのだ」と言い放ったという。

2)ムラヴィンスキー盤(1984年ライブ)

指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー

演奏:レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

録音:1984年(ライブ)

ムラヴィンスキーによる録音は、この曲だけで10種類以上残されているが、どれも正統的かつスタンダードな演奏と見なされている。これは最初の来日から約10年後、レニングラード(現在のサンクトペテルブルク)の本拠地でのライブ録音である。この頃になると、さすがにオーケストラのアンサンブルの精緻さに陰りが感じられるようになる。しかし、作品の隅々まで知り尽くした彼ならではの老練で練り上げられた表現は見事としかいいようがない。巨匠が最晩年に贈る、磨き込まれた芸術品である!

できの悪い国産楽器の使用を求められたムラヴィンスキーは、当局のその要求を蹴飛ばしたと伝えられている。より良い音楽のためには、より良い楽器が必要だという、彼らしく音楽の完成度を純粋に追求した結果に違いない。生涯、共産党員になることはなく、国家の指導部に対して強い反感を持っていたとも言われるが、それが革命によって没落を余儀なくされた貴族だったことに端を発するものだったのかはわからない。

このリンク先の動画ではオーケストラが演奏する様子がごらんいただけます。https://youtu.be/sh936XImR_o

Mravinsky, Leningrad Philharmonic Orchestra, Minsk Philharmonic Hall, 1983.11.20

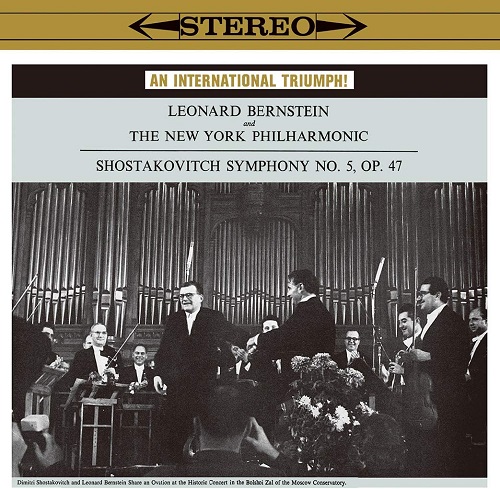

3)バーンスタイン盤(1959年)

指揮:レナード・バーンスタイン

演奏:ニューヨーク・フィルハーモニック

録音:1959年

レナード・バーンスタイン(1918~1990年)は、ウクライナにルーツを持つユダヤ系移民の二世である。1958年にニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団(後にニューヨーク・フィルハーモニックに改称)の音楽監督に就任し、翌年、同楽団とソ連公演をおこなう。8月16日のショスタコーヴィチの第5番は絶賛され、その興奮冷めらやぬまま、帰国してすぐボストンのシンフォニー・ホールで録音されたのがこれである。ソ連公演のライブ録音もあるのだが、いかんせんモノラルなので、こちらを選ばせてもらった。ライブかと思わせるような異様なまでの熱気と荒々しさは、そのせいであろう。怒り狂ったかのように猛烈な勢いで突き進む最終楽章は尋常ではない。ベートーヴェンになぞらえ、(革命の)歓喜とされてきた箇所。後年、作曲者自身がこれを「強制された歓喜」と語るのだが、バーンスタインはこの時すでにそのことを嗅ぎ取っていたのだろうか。

4)バーンスタイン盤(1979年ライブ)

指揮:レナード・バーンスタイン

演奏:ニューヨーク・フィルハーモニック

録音:1979年(ライブ)

バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニックを引きつれて来日した1979年の演奏は凄まじかった。作曲家と近い時代を生きたバーンスタインならではの熱演。あのエネルギッシュな指揮とパワー全開のオーケストラによる張り詰めたような緊張感は忘れがたいものがある。これは東京文化会館でのライブ録音。聴いていると、各楽章とも20年前のセッション録音より早めのテンポに感じ、第4楽章の冒頭とフィナーレは、まさに「突進」と呼びたくなるのだが、録音時間を確かめると、まったく逆。むしろこちらの方がゆっくりなのだ。これも緊張感のなせるわざなのだろう。

ショスタコーヴィチの証言

ソ連の音楽学者ソロモン・ヴォルコフ(1944年~)によって書かれ、1979年に出版された書籍である。内容は、ショスタコーヴィチが自分の生きた時代を回想しながら、国家権力の圧力、権力に媚びへつらう芸術家(特に音楽家)たちに対する告発と批判を中心に綴られている。

たとえば、交響曲第5番の最終楽章の革命の歓喜を、本書の中では「強制された歓喜」と、全体主義批判とも受けとれる内容となっている。少しばかり長いが、本書の第6章「張りめぐらされた蜘蛛の巣」から一節を引用する。

ある時、私の音楽の最大の理解者を自負していた指揮者ムラヴィンスキーが私の音楽をまるで理解していないのを知って愕然とした。交響曲第5番と第7番で私が歓喜の終楽章を書きたいと望んでいたなどと、およそ私の思ってもみなかったことを言っているのだ。この男には、私が歓喜の終楽章など夢にも考えたことがないこともわからないのだ。いったい、あそこにどんな歓喜があるというのか。第5交響曲で扱われている主題は誰にも明白である、と私は思う。あれは《ボリス・ゴドノフ》の場面と同様、強制された歓喜なのだ。それは、鞭打たれ、「さあ、喜べ、喜べ、それがおまえたちの仕事だ」と命令されるのと同じだ。そして、鞭打たれた者は立ちあがり、ふらつく足で行進をはじめ、「さあ、喜ぶぞ、喜ぶぞ、それがおれたちの仕事だ」という。

(ソロモン・ヴォルコフ著、水野忠夫訳、『ショスタコーヴィチの証言』、中公文庫、1986年、p.373)

ショスタコーヴィチが本当にそのような証言をしたのか、本書は真贋が問われ、偽書であるとする者も多い。ヴォルコフのインタビューということになっているが、どこが質問で、どこがそれに対する答えなのか、文体からは判然としない。文庫本ですら600ページに近い分量だが、いったい何回、どれくらいの時間をかけて聞き取ったものなのか、疑問は尽きない。録音とかであれば検証のしようもあろうが、それもなく、ショスタコーヴィチ亡き今、確かめることは不可能だ。脚色はともかく、少なくとも、ヴォルコフによる補填があることは間違いないだろう。

しかし、ソ連から西側に亡命することになった数多くの音楽家たち、アシュケナージ、コンドラシン、ロストロポーヴィチ、ヴィシネフスカヤ、音楽家に限らず、作家、バレエ・ダンサーのルドルフ・ヌレエフらのことを思うと、『証言』そのままでないにしても、証言にあるような事実はあったのではなかろうか。その意味では、本書は聖書的である。新約聖書は、イエスの言葉を弟子たちが伝えているもので、イエスが本当にそう言ったのかどうかを確かめる術がないのと似ている。

けっきょく本書は、「信じるか、信じないか」の選択肢しか与えてくれないのだが、私が思うに、統制された芸術は、それが如何に美しいものであろうと、真の芸術ではない。芸術と自由は、切っても切れない関係にあり、真の芸術家にとって、個人の意思を認めない全体主義は、しょせん相容れないものである。物質的な不足によって生み出される芸術はあっても、精神の自由を奪う抑圧政治からは芸術は生まれようがないのだから。

なお、トニー・パーマーが1987年に、本書を下敷きにした映画“Testimony”を制作している。

(しみずたけと) 2022.7.13

ショスタコーヴィチ : 交響曲第10番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第5番 この記事

ショスタコーヴィチ : 交響曲第9番 記事へ

ショスタコーヴィチ の「戦争交響曲」 7番 8番 記事へ

抵抗するショスタコーヴィチ 4番 13番 記事へ

ショスタコーヴィチ : 交響曲第14番『死者の歌』 記事へ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ