現代の日本を代表する詩人のひとりである谷川俊太郎(1931年~)をテーマに、中島みゆきが大学の卒論を書いたことは前に記した。彼のこの詩に、これもまた日本を代表する作曲家である武満徹(1930~96年)がメロディをつけた、あまりにも有名な歌である。ベトナム戦争の真っ只中の1965年、《ベトナムの平和を願う市民の集会》のために作られた反戦歌のひとつだ。

米軍によってアジアの国の人が殺戮されたベトナム戦争。同じアジアの国である日本は、その出撃拠点であった。もしかしたら、今の若い人たちはそれを知らないかもしれない。朝鮮戦争とベトナム戦争という、自らの努力によって勝ち得たとは言えない“特需”によって奇跡的な復興と経済成長を遂げたわが国は、やがて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の声に酔いしれ、傲慢な国へと成長していった。私たちの(一見すると)豊かな暮らしは、アジアの人々が流したおびただしい血と涙の上にあることを忘れてはならない。

反戦歌というと、なにやら左派を連想し、身構えてしまう人たちがいる。反戦歌は戦争に反対する歌だが、それが左派としか結びつかないとしたら、左派でない中道や右派は戦争に賛成する、戦争が好きな人たちということなのだろうか。反戦歌に対するものとして、好戦歌とか推戦歌なるものがあるのだろうか。軍歌がそれに類するものであるのは確かだろうが、あからさまに賛美するのではなくても、戦争容認や傍観は、もしかしたら反戦歌とは対極に位置するものなのかもしれない。

経済大国も技術大国も、もはや過ぎ去った、今から思えば、過去におけるホンの一瞬の栄光でしかなかった。ただひとつ残った平和大国の看板を、日本は降ろそうとしている。そのとき、この国に残るものは何であろうか。そのようなことを思いながら聴いてほしい、歌ってほしい歌である。

死んだ男の残したものは

作詞:谷川俊太郎

作曲:武満徹

1.死んだ男の残したものは

ひとりの妻とひとりの子ども

他には何も残さなかった

墓石ひとつ残さなかった

2.死んだ女の残したものは

しおれた花とひとりの子ども

他には何も残さなかった

着もの一枚残さなかった

3.死んだ子どもの残したものは

ねじれた脚と乾いた涙

他には何も残さなかった

思い出ひとつ残さなかった

4.死んだ兵士の残したものは

こわれた銃とゆがんだ地球

他には何も残せなかった

平和ひとつ残せなかった

5.死んだかれらの残したものは

生きてるわたし生きてるあなた

他には誰も残っていない

他には誰も残っていない

6.死んだ歴史の残したものは

輝く今日とまた来るあした

他には何も残っていない

他には何も残っていない

::: CD :::

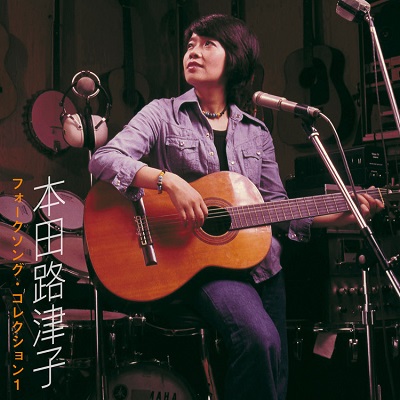

《本田路津子 フォークソング・コレクション1》

収録曲

1.秋でもないのに

2.風がはこぶもの。

3.一人の手

4.死んだ少女

5.誰もいない海

6.遠い世界に

7.白い色は恋人の色

8.おはなし

9.小さな日記

10.今日の日はさようなら

11.手紙

12.あの素晴らしい愛をもう一度

13.知床旅情

14.遠くへ行きたい

15.出稼ぎお父う

16.防人の唄

17.友よ

18.戦争は知らない

19.死んだ男の残したものは

20.X’masなんか来てほしくない

21.幸せはつくるもの

22.若者たち

フォークソングを考える

「死んだ男の残したものは」は、ポップス・シンガーからクラシック歌手、合唱団まで、実に多くのアーティストがカバーしている。数多ある中から、どれを聴くべきなのか。難しく考える必要はない。いつも思うことだが、各自が“好きなもの”を選べば良い。それだけである。

高石友也盤や夏木マリ盤など、5番までしか歌っていないものがあるのだが、なぜ6番を外したのだろうか。長すぎてレコードに収録できないとかではないはずだ。理由はわからないが、詩人の心を思えば、最後まできちんと歌いたいものである。もしこの部分が不要なら、初めから書かなかっただろうし、谷川俊太郎が自らの手で改訂したに違いない。

ここで本田路津子の歌唱を紹介したのは、この歌に合う声質とかその卓越した歌唱力が理由というよりも、彼女が正統的なフォーク歌手のひとりだと思うからである。最近はもっぱらタレントとして活躍中だが、もとはフォーク歌手だったなぎら健壱が、その著書の中で、「数多くのアーティストが十把一絡げにフォークというジャンルに入れられてしまった。プロテスト性を持ったアングラ・フォークをフォーク・ソングと呼ぶなら、○○等々のアーティストはフォークとは呼べないであろう」と書いており、挙げられた数多くのアーティストの中に本田路津子も含めている。そのことにも触れながら、フォークソングについて考えてみたい。

チャイルド・バラッドと言う名を聞いたことがあるだろうか。米国の文献学者フランシス・ジェームズ・チャイルド(1825~96年)が、イングランドやスコットランドの民間に伝わる物語歌、すなわちバラッドの採取に努め、本に編纂した。その通称がチャイルド・バラッドである。大学時代、英文科に属していた本田路津子は、このチャイルド・バラッドを研究していた。1970年に優勝したハルミラ・フォークコンテストで歌った「シルキー」は、スコットランドのオークニー諸島に伝わる伝承歌で、このチャイルドのバラッド集に収められたものである。彼女自身による録音はないが、ジョーン・バエズやジュディ・コリンズの歌唱で聴くことができる。

「フォークの女王」と呼ばれるジョーン・バエズは、自身のソングブックの収録歌を、①叙情歌と哀歌、②チャイルドのバラッド、③ブロードサイド・バラッド、④アメリカのバラッドと歌謡、⑤賛美歌、霊歌、子守歌、⑥現代及び創作歌謡に分けている。反戦運動や公民権運動、非暴力運動をリードしてきた生き様から、権力に対するプロテスト・フォークばかりに焦点が当てられがちだが、かくのごとく彼女のレパートリーは幅広く、チャイルドのバラッドも大きな位置を占めている。

フォークは“民衆”を意味しているのだが、“文化や伝統で結びついた人々”というところがピープルとの違いだろうか。だからフォークソングを民謡と訳すのは間違いではないが、その範疇はかなり広いことに留意したい。各国で古くから歌い継がれる民謡やチャイルド・バラッドはもちろんのこと、中世の吟遊詩人が歌ったものなども含めて良いだろう。カントリー&ウェスタンとの境界もかなり曖昧だ。なぜ反戦歌などのプロテスト・フォークやアングラ・フォークだけが、あたかもフォークの主流のように思われるようになったのであろうか。

戦争が終わったとき、軍歌や戦争を讃美する歌しかゆるされない時代も終わりを告げた。人々は、それまで抑えつけられていた喜びや悲しみを歌で表すことができるようになったのである。民主化の一つの流れに労働者の権利獲得があるが、それには“プロテスト”という要素が否応なしにつきまとう。戦争中は敵の思想でしかなかった社会主義も、内包する平等や福祉という要素に目が向けられるようになった。歌声喫茶で労働歌やロシア民謡が歌われたのには、そのような背景があったのである。戦争の傷痕が癒え始めた60年代、若者たちが野山で車座になって歌う光景も、その延長線上に連なるものだったように思う。

歌声喫茶や野山という“歌う場”には開放された空間という特徴がある。今日の閉鎖的なカラオケ・ボックスとは大きく異なる点だ。そして68年、世界中の若者が激動の渦に飲み込まれていく。日本では70年安保。そこで歌われたのがフォークであった。《新宿西口フォークゲリラ》を記憶している人は、今やそれほど多くないかもしれない。

米国の《ニューポート・フォーク・フェスティバル》に遅れること約10年、中津川で《全日本フォークジャンボリー》が開かれた。《ウッドストック・フェスティバル》と同年だったところは画期的だったが、残念なことに、そこで歌われるものだけがフォーク、あるいは歌われるべきは主流と認められるフォークという、偏狭的な勘違いが生じたのではなかろうか、わずか三回だけで幕を閉じることになる。フォークゲリラもフォークジャンボリーも、そこが“開かれた場”だったからこそ成立したはずなのに。

フランシス・ジェームズ・チャイルドの名前は、日本では英文学を専攻した者でもないと知られていないのでしかたないかもしれないが、“フォークらしいフォーク”にこだわるあまり、フォークの領域をいたずらに狭めることにつながったのが惜しまれる。プロテスト・フォークの旗手であったピート・シーガーは、カントリー&ウェスタンの大御所でもあった。日本におけるカレッジ・フォークは、広い意味でのフォークを網羅的に取り込んだ結果であったと思う。そういえば、ピート・シーガーの「ひとりの手」を訳して広めたのは、実に本田路津子であった。

閉鎖的な狭い空間内の仲良しクラブ的な集まりに身を置くことは、同質性を有する者同士にとっては居心地が良いものだ。日本人が好む“和”の意識も築きやすい。その代わり、外に向かって開いていない分だけ発展性に欠け、状況の変化について行きにくく、時代が変わると陳腐化するのも早いものだ。新しい世界への発展可能性は、境界領域を広げることにこそある。

フォークを守ろうとするあまり、「こんなものはフォークなんかではない」としたことが、かえってフォークを廃れさせる原因になったのではあるまいか。多様性に背を向け、特定の価値観だけを認め、共有する者同士のみが集い、それ以外を排除していく。戦前戦中がまさにそうだったし、いつの時代もそれが権力側の手法である。反権力こそがフォークの真骨頂であるなら、権力者の模倣は自死でしかない。日本のフォークがその後にたどった道、今日のJ-POPにおける立ち位置を思うと、そんなことを感じるのである。

たとえば《NHK 紅白歌合戦》は、その長い歴史の中で、歌謡曲、演歌、フォーク、GS、アイドル、ニューミュージック、テクノ、シティ・ポップ、バンド、ときにはクラシックと、多種多様なアーティストが登場してきた。映像に見る《ニューポート・フォーク・フェスティバル》の参加者や《ウッドストック・フェスティバル》の精神には、それに劣らぬ多様性を感じないだろうか。私は紅白歌合戦は見ないし、日本のフォーク界を否定するつもりもないが、フォークが短命に終わった原因を多様性の拒否にあったとみている。

これは音楽にかぎらず、わが国に特有の現象かもしれない。学問の世界などでも、学際性を捨象し、狭小で独善的な領域に閉じこもりがちな傾向がある。アタマの固い学者連中は置いておいて、せめて歌くらいは、カラオケ・ボックスに引きこもったりせず、オープンな空間で歌ったらどうだろう。それこそがフォークソング、民衆の歌だと思うのだが。

(しみずたけと) 2023.5.31

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ