今年も足早に一年が過ぎていった。楽しいことがなかったわけではないが、つらい話を耳にすることの方が多かったような気がする。今年に限らないことだが…。

暮れゆく一年に思いを馳せながら聴く音楽は…と。そうだ、《四季》にしよう。バロック音楽の巨匠アントニオ・ヴィヴァルディ(1678~1741年)のヴァイオリン協奏曲ではない。ピョートル・チャイコフスキー(1840~93年)のピアノ曲である。

ロシアの詩人による一月から十二月の風物を描いた12の詩をもとにして書かれた作品。詩に曲がつけられているわけではなく、あくまでも曲想を得るために、詩をモチーフにしただけ。映画などでも使われたりしている。十二曲中、八曲が長調、四曲が短調。明るくカラフルなヴィヴァルディの《四季》とは対照的だ。いかにも陽光降り注ぐ南欧的なヴィヴァルディに対し、こちらは木々や草の緑も淡く、冬はモノトーンといった趣で、寒い国の静けさが漂う。各月の表題と元になった詩の作者を記しておく。

1月 炉辺にて(アレクサンドル・プーシキン)

2月 謝肉祭週(ピョートル・ヴィャゼムスキー)

3月 ひばりの歌(アポロン・マイコフ)

4月 松雪草(アポロン・マイコフ)

5月 白夜(アファナシ・フェート)

6月 舟唄(アレクセイ・プレシチェーエフ)

7月 草刈人の歌(アレクセイ・コリツェフ)

8月 収穫(アレクセイ・コリツェフ)

9月 狩り(アレクサンドル・プーシキン)

10月 秋の歌(アレクセイ・コンスタンチノヴィッチ・トルストイ)

11月 トロイカ(ニコライ・ネクラーソフ)

12月 クリスマス(ヴァシリ・ジューコフスキー)

各月の表題を見てもらえばわかると思うが、《四季》という題になにか違和感を感ずる。四季という言葉から、私たち日本人は春夏秋冬の四つの季節、たとえば若葉が萌え出る春、夏の暑さ、紅葉の秋、雪に閉ざされる冬を思いうかべたりするが、副題である「十二の性格的小品」から、この曲が十二ヵ月のそれぞれの性格を音で描いたものであることがわかる。

気候変動のせいか、ただ暑いだけの単調な夏が続くかと思えば、いきなり夏から冬になったりと、季節感は薄れるばかりの今日この頃である。それにともなって、昔からの行事などの風物詩も、私たちの日常生活とは一致しなくなっているのではなかろうか。この曲を聴きながら、懐古趣味的に「むかしは良かったなー」などと嘆息するのではなく、「このままで本当に良いのか」と自問自答したいものだ。

::: C D :::

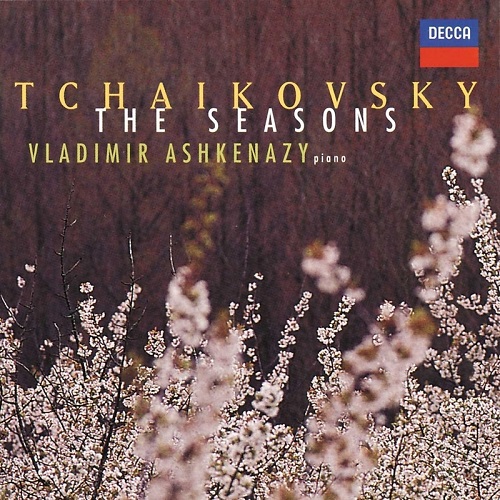

1)アシュケナージ盤

よく知られた曲だし、録音もそれなりにある。演奏会の曲目としてはどうなのだろうか。ここではウラディーミル・アシュケナージ(1937年〜)の演奏を聴いてもらおう。抜群の技巧を誇る人だが、それをひけらかすこともなく、過度の感情移入も避け、淡々と聴かせてくれる。とはいえ、BGMとして聴き流すのではあまりにももったいない。現在は指揮者としても活躍しているが、主要なピアノ曲はすべて録音しているのではないかと思うくらい、20世紀を代表するピアニストの一人である。

収録曲

1.18の小品 作品72から第5曲「瞑想曲」

2.6つの小品 作品51から第2曲「踊るポルカ」

3.情熱的な告白

4.18の小品 作品72から第3曲「やさしい非難」

5.18の小品 作品72から第2曲「子守歌」

6.四季 作品37

演奏:ウラディーミル・アシュケナージ(ピアノ)

録音:1998年

2)スヴェトラーノフ盤

こちらはアレクサンドル・ガウク(1893〜1963年)によって管弦楽のために編曲されたものだ。元のピアノ版よりもさらに録音が少ない。ガウクの編曲は、ツボにはまっているというか、まるでチャイコフスキー自身が作曲したかのような見事さだ。重厚な曲が得意なエフゲニー・スヴェトラーノフ(1928〜2002年)だが、ここでは軽やかで小気味の良い音作りをしている。そういえば、スヴェトラーノフの指揮法の先生はガウクであった。

指揮:エフゲニー・スヴェトラーノフ

演奏:ソビエト国立交響楽団

録音:1975年

(しみずたけと) 2023.12.22

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ