暑い日がつづくものの、一時ほどではなくなった。エアコンをつけたまま寝て風邪をひく心配をしなくてすむのはありがたいことだ。それでも眠れない夜というのはある。夜遅くまでPC画面と睨めっこしていたりすると、目の疲れなのか、神経が高ぶってしまうのか、目を閉じても光がチラチラするようでいけない。

そんなときは本を読むにかぎる。小難しい本は疲れるだけだから、読んで楽しい、ワクワクするもの。そうだ!『千夜一夜物語』があった!

むかしむかし、ササン朝ペルシャの時代。ある日、シャーリアール王は妻と奴隷の間の不義を知り、その二人の首をはねた。女性不信に陥った王は、大臣に命じて生娘を連れてこさせ、夜伽をさせては翌朝にはその首をはねる。そうした毎日がつづき、国から娘たちがいなくなり、困り果てた大臣だが…。

大臣には二人の娘がいた。姉のシェヘラザードが、自ら名乗り出て王の閨に赴くことに。営みの後、妹のドニヤザードがやって来て「お姉さま、面白い物語を聴かせてくださいな」とねだる。シェヘラザードは詩人から詩を、民謡から歌詞を借り、王と妹に不思議な話を語るのだった。そのひとつひとつが、私たちが今日「アラビアン・ナイト」の名で知る物語である。話が佳境に入ったところで、「つづきはまた明日の夜に」。この先どうなるのか、物語のつづきを聴きたい王はシェヘラザードの命を奪うことができない。賢い姉妹である。

物語を聴くこと千と一日、女性不信から立ち直ったシャーリアール王は改心し、悪習を止める。全巻を読む必要などない。お気に入りの物語を楽しんでいるうちに、いつしか眠りに落ちていることだろう。

私が読んだのは、英語のバートン版から日本語訳されたものと、フランス語のマルドリュス版の日本語訳だが、アラビア語からの原典訳もあり、いずれ読んでみたいと思っている。ヨーロッパ世界に伝わる過程で、「アラジンと魔法のランプ」、「シンドバッドの冒険」、「アリババと四十人の盗賊」、「空飛ぶ絨毯」など、アラビア語の写本にはない話がつけ加えられ、今ではむしろこちらの方が有名になってしまった。

ついでにBGMも流そう。「ロシア五人組」のひとりで、色彩感あふれる曲を多数残したニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844~1908年)による交響組曲《シェヘラザード》である。

交響組曲《シェヘラザード》作品35(1888年)

『千夜一夜物語』の各物語は、夜に始まり、朝に終わることになっている。この曲の各楽章もまた、夜から朝にかけて展開していく。各楽章に、力強いユニゾンのシャーリアール王の主題とヴァイオリン独奏のシェヘラザードの主題が現れ、この二つが絡み合いながら物語を紡いでいくとともに、曲全体を有機的に結びつけている。作品が大きくまとまった印象を受けるのは、この巧みな主題の使い方なのだろう。

第1楽章「海とシンドバッドの船」

序奏のあとに現れるのは、威厳を感じさせる力強いシャーリアール王の主題、そしてハープによる伴奏を従えた柔和で表情豊かなシェヘラザードの主題。主部は、うねるような伴奏音型の海の主題と、その波頭を乗り越えていくかのようなシンドバッドの船の主題がつづく。12歳でサンクトペテルブルクの海軍兵学校に入学し、ロシア海軍の士官として外洋航海の経験もあるリムスキー=コルサコフならではの海の描写だ。

第2楽章「カランダール王子の物語」

カランダールと言うのは王子の名前ではない。諸国を行脚する托鉢僧である。曲の始まりに現れるシェヘラザードの主題は、「むかしむかし、あるところに…」と、物語の始まりを思わせる前口上のようだ。ファゴットによる8分の3拍子のメロディがカランダール王子の主題。少しばかりコミカルな人物像が浮かぶ。中間部で咆哮するトロンボーンはシャーリアール王。思わず笑ったのだろうか、それとも「それでどうなった」と、話のつづきの督促だろうか。さまざまな主題が織りなすのは、カランダール王子が遍歴の旅で出会う事柄や苦難なのだろう。

第3楽章「若い王子と王女」

曲は8分の6拍子の弦だけで始まる。アンダンテ・クアジ・アレグレットのゆったり歌うような主部は情景の描写のようである。中間部は歯切れの良い小太鼓のリズムに乗ったクラリネットの快活なメロディ。デュエットを踊る王子と王女だろうか。最後はシェヘラザードの主題をまじえながら、静かに終わる。

第4楽章「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破、終曲」

シャーリアール王の主題と、それを笑いながら答えるかのようなシェヘラザードの主題の後、主部であるバグダッドの祭りの主題が16分の6拍子で奏でられる。徐々に盛り上がり、激しさを増していく中で、これまで現れた各主題が回想のごとく再現され、荒れ狂う波に呑まれる船の難破で頂点に。そして一転、穏やかになった海の主題が再現され、独奏ヴァイオリンによるシェヘラザードの主題が消え行くように終結する。まるで「王様、今宵も安らかにおやすみください」とささやくように…。

::: C D :::

なにしろ大人気の曲であるから、録音は多いし、魅力あるものであふれかえっている。嬉しいくらいチョイスに迷ってしまう。

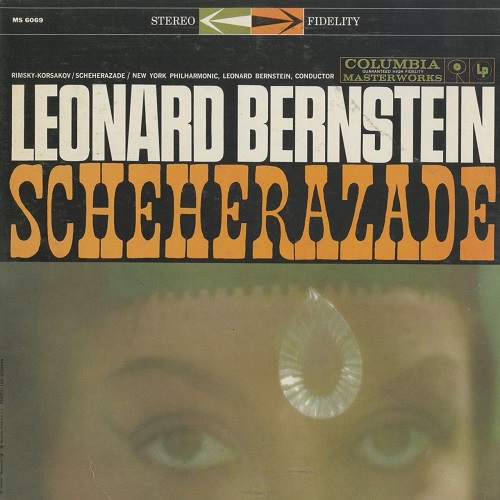

1)バーンスタイン盤

レナード・バーンスタイン(1918~90年)が、哲人指揮者ディミトリ・ミトロプーロス(1896~1960年)の後を受け、名門ニューヨーク・フィルハーモニックの音楽監督に就任したのが1957年。まだ40歳になる前のことである。そのわずか一年後であるが、粘るようなテンポ、直截かつ明敏な音作り、精悍で起伏豊かなバーンスタインならではの世界が、このとき既に完成されていたことがわかる。

なぜこの盤を最初に持ってきたのか。シャーリアール王を表すトロンボーンである。やや割れ気味の大音量が、オラオラ顔の、いかにも暴君といった風情に聞こえないだろうか。対するシェヘラザードは、名コンサートマスターとして知られたコリリアーノの美しいソロ。重厚と軽妙、動と静、明と暗を鮮やかに対比させつつ、若さと熱い意欲がほとばしる圧倒的な演奏となっている。

カップリングされている『スペイン奇想曲』作品34は、リムスキー=コルサコフが前年に作曲したもの。こちらはカーネギー・ホールでのライブ録音である。

1.交響組曲『シェヘラザード』

2.スペイン奇想曲

演奏:ニューヨーク・フィルハーモニック

独奏:ジョン・コリリアーノ(ヴァイオリン)

指揮:レナード・バーンスタイン

録音:1959年

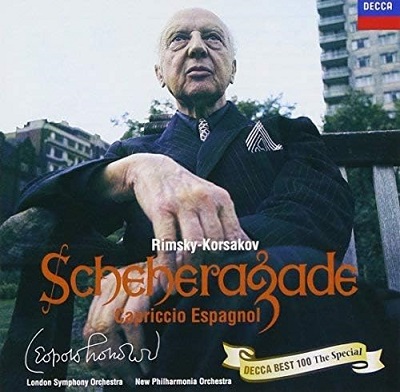

2)ストコフスキー盤

レオポルド・ストコフスキー(1882~1977年)はこの曲を六回録音しているらしい。これはたぶん最後から二番目のものだ。この演奏を聴くと、バーンスタインの指揮ぶりが真面目すぎるように思えてしまう。それくらい、あの手この手をくり出してくる。

どんな曲でも、効果的に聴かせる、聴衆に喜んでもらう、そんなサービス精神にあふれた奇才、それがストコフスキーだった。スコアとは異なる楽器の使い方をしたり、音符を付け加え、小節をカットし…。やりたい放題と批判する人もいるが、聴いていて面白いことこの上ない。ここでもシロフォンを派手に鳴らすなど、打楽器群に手を入れ、テンポを自在に動かして効果を上げている。口さがない人は“ストコ節”などと呼ぶが、この曲は標題音楽なのだから、むしろそれで良い、その方が良いと思うのだ。ヴァイオリン・ソロは、繊細さよりも賢くて強い女性を思わせる。私はこのグリューエンバーグのスタイルがいちばん気に入っている。

こちらもカップリングは『スペイン奇想曲』。バーンスタインと聴きくらべてみるのも一興だろう。

1.交響組曲『シェヘラザード』

2.スペイン奇想曲

演奏:ロンドン交響楽団

ニュー・フィルハーモニア管弦楽団(2)

独奏:エリック・グリューエンバーグ(ヴァイオリン)

指揮:レオポルド・ストコフスキー

録音:1964年

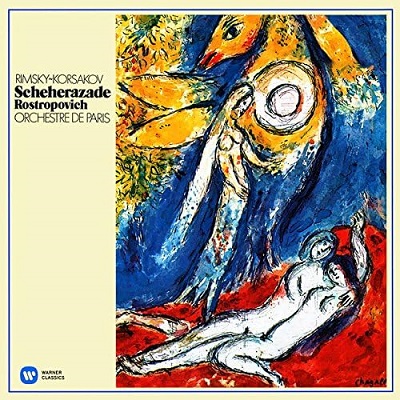

3)ロストロポーヴィチ盤

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(1927~2007年)は世界屈指のチェリストだったが、指揮者としての評価はそこまで高くない。しかし、劇的な起伏に富んだスケールの大きさを感じさせるこの録音は、間違いなく一級品に仕上がっている。エキゾチックでありながら、それだけに頼るようなところは微塵もない。色彩豊かなリムスキー=コルサコフの音楽は、とりわけフランスのオーケストラとは相性が良く、その美点が最良の形で現れた演奏と言って良いだろう。

シャーリアール王のトロンボーンが表すのは、決して粗野な暴君ではなく、裏切られて傷ついた知的な権力者のようである。それを癒やし、真人間に戻そうとするかのような知性あふれるシェヘラザード。ヨルダノフのヴァイオリンが実に素晴らしい。

演奏:パリ管弦楽団

独奏:ルーベン・ヨルダノフ(ヴァイオリン)

指揮:ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ

録音:1974年

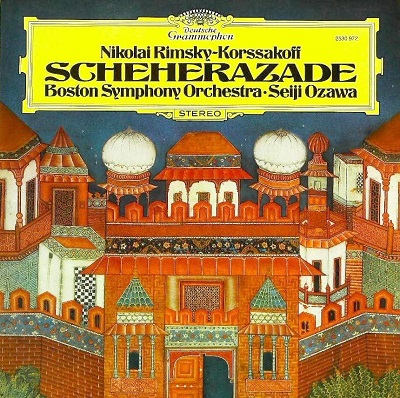

4)小澤征爾盤

小澤征爾は、シカゴ交響楽団、ボストン交響楽団、ウィーン・フィルと、この曲を三回録音している。彼のフランスものやロシアものに定評があるのは、色彩感豊かでリズミカルな音作りがマッチングの良さとして現れるからに違いない。しかし、この演奏を聴くと、他の指揮者とはやや趣を異にすることに気づかされる。

こってりした色調の油絵のような演奏が多い中で、小澤征爾の『シェヘラザード』はスーラのような点描画、いや、ときおり墨だけで描いた中国の南画のようにも思えてくる。眼前に色鮮やかな海が広がっているかと思えば、次の瞬間には砂漠の夜がモノトーンで立ちのぼる。まるで蜃気楼を見ているようではないか。そうか、アラビアン・ナイトの世界は、実は白日夢。

日本人指揮者だからではない。中国大陸に生まれた小澤征爾ならではの、西洋と東洋の接する境界領域を描いているかのようだ。激しい嵐で船は難破、しかし嵐がやんだ海は静けさを取りもどす。まるで何もなかったかのような、非情なまでの穏やかさと美しさ。リムスキー=コルサコフが描こうとしたのは、まさにこれだったのではあるまいか。

演奏:ボストン交響楽団

独奏:ジョゼフ・シルヴァースタイン(ヴァイオリン)

指揮:小澤征爾

録音:1977年

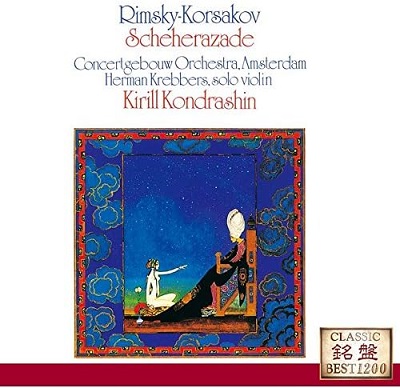

5)コンドラシン盤

ロシアの名指揮者キリル・コンドラシン(1914~81年)は、1978年に西側に亡命。67歳で急逝したため、活動できたのは、わずか三年。短い期間であったが、残された録音は優れものばかりである。これもそのひとつ、オランダの名門コンセルトヘボウとの共演が生んだ、色彩感とエキゾチズムにあふれた名録音だ。

このオーケストラの最大の美点は、おそらく管楽器群、とりわけ金管楽器のいぶし銀のような音色だろう。コンドラシンの指揮は、それらを雄弁で表情豊かに鳴らし、しかも品格を保ちながら、全体を大きなスケールで描いていく。

カップリングは、日本の演奏会ではあまり聴く機会のないアレクサンドル・ボロディン(1833~87年)が1877年に作曲した交響曲第2番で、1980年のライブ録音である。

1.交響組曲『シェヘラザード』

2.ボロディン:交響曲第2番ロ短調

演奏:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽

独奏:ヘルマン・クレバース(ヴァイオリン)

指揮:キリル・コンドラシン

録音:1979年、1980年(ライブ)

(しみずたけと) 2023.8.31

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ