『幻想交響曲』で知られるエクトル・ベルリオーズ(1803~69年)。古典派あるいはウィーン古典派のモーツァルトと近代音楽初頭のフォーレの間に現れた、フランスのロマン派音楽の作曲家である。同じくロマン派に属するブラームスが古典主義的な形式美を尊重したのに対し、ブラームスより30年早く生まれたベルリオーズは、絶対音楽に対するかのような斬新な手法を世に問うた。後にフランツ・リスト(1811~86年)が標題音楽と呼ぶことになるものである。

古典派の中心とも言えるベートーヴェンも、交響曲第6番『田園』を情念の表現である絶対音楽としながら、各楽章には情景を示唆するような題名を与え、それに対応するかのように、水の流れ、鳥のさえずり、突風や雷鳴など、自然の営みを音作りに採り入れたものとしていた。ベルリオーズは、さらに一歩進め、音楽による絵や物語を主軸に据えたスタイルをうち立てたと言うところか。

そのベルリオーズによるレクイエム、正しくは『死者のための大ミサ曲』と呼ぶ。1830年の七月革命の犠牲者と、35年に起きたこの記念日の式典で、国王ルイ・フィリップ(1773~1850年)を暗殺する目的で投げられた爆弾による犠牲者を追悼する慰霊祭用に、フランス政府から依頼されたものだった。『幻想交響曲』の七年後、脂ののりきった時期の作曲家とはいえ、国家の公式行事を目的にした楽曲依頼は異例と言って良い。

かねてより葬送交響曲の構想を抱いていたこともあり、作曲中だった歌劇『ベンヴェヌート・チェッリーニ』を中断したベルリオーズは、この曲を三ヶ月という短い期間で一気に書き上げた。主オーケストラに加え、東側と西側、南側にそれぞれトランペットとトロンボーンを各4本、北側にコルネットとトロンボーンを各4、チューバ2本の四つのバンダ(別働隊)を配置、独唱テノールと合唱団を必要とする大がかりなものとしている。合唱も、ソプラノ80人、テノール60人、バス70人と、なかなか指定が細かい。

作曲にあたって、ベルリオーズは演奏場所についてまで考慮している。アンヴァリッド(廃兵院)のサン・ルイ教会は、ナポレオンの棺が置かれたドームとは背中合わせになっており、大人数を収容できた。その窓はすべて閉ざされ、壁は黒布で覆われ、闇に包まれた堂内で、棺の周り置かれたロウソクだけが鈍く光を放つ。このような雰囲気の式典を想定し、モーツァルトの『レクイエム』をマドレーヌ教会で、ケルビーニの『レクイエム』をここサン・ルイ教会で聴いた経験から、会場の音響効果や音量の増減が必要であることに気づいた彼は、参列者の集中力を途切れさせないため、音楽に強烈なコントラストを織り込むことにした。それがこうした規模の大きさと四方に置いたバンダである。

考え抜かれた大曲だったが、1837年7月28日に予定されていた式典は、政治的な理由で三日間から一日に縮小され、ベルリオーズの力作は演奏されずじまいになった。初演は、同年12月5日、アルジェリア戦争で戦死したシャルル=マリー・ドニ・ド・ダムレモン将軍(1783~1837年)と彼の将兵の追悼式として、同じくサン・ルイ教会でおこなわれたのである。

ベルリオーズは、「ただ一曲だけを残すことが許されるなら、迷わずこれを残してほしい」と言い残すほど、この作品に自信を持っていた、あるいはその出来映えに惚れ込んでいたようであるが、どうであろうか。それは聴いてのお楽しみと言うことで。

ベルリオーズ:『死者のための大ミサ曲』作品5(1837年)

第一曲 入祭文「レクイエム」と「キリエ」

第二曲 続誦「怒りの日」

第三曲 そのとき憐れなるわれ

第四曲 おそるべき御稜威の王よ

第五曲 われをさがし求め

第六曲 涙の日

第七曲 奉献誦

第八曲 賛美のいけにえ

第九曲 聖なるかな

第十曲 神の子羊

::: CD :::

ベルリオーズの演奏において、指揮者シャルル・ミュンシュ(1891~1968年)の名は外すことができない。フランスものとドイツもの、どちらも熱のこもった素晴らしい録音を残した彼であるが、『レクイエム』については、天才ミケランジェロによるバチカンのシスティナ礼拝堂の天井画『最後の審判』になぞらえるほど高く評価していた。このボストン交響楽団指揮した演奏は、ミケランジェロの壁画の音化とも言えば良いであろうか、パリ管弦楽団との『幻想交響曲』と並び、ステレオ録音初期の最高傑作、究極のベルリオーズ演奏と言って良いだろう。

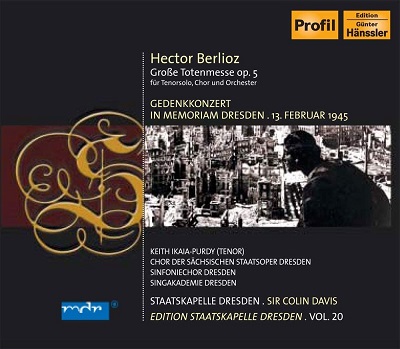

もう一枚、より新しい録音を探してみた。まず思いついたのは、1993年の小澤征爾とボストン交響楽団による演奏。ミュンシュは13年間にわたってボストン交響楽団の常任指揮者の地位にあったし、小澤征爾はそのミュンシュの影響を強く受けている。ミュンシュ、小澤征爾、ボストン交響楽団、この三者の共通点は、みなベルリオーズが得意、十八番にしていたということから、新旧レクイエムの対比ということになろうか。しかし、待てよ。どうせ対比するなら、もっと違うスタイルの演奏の方が楽しめるのではないのか…。そうだ、自他共に認めるベルリオーズのエキスパート、サー・コリン・デイヴィスがいたではないか!

古都ドレスデン。1945年2月13日から15日にかけ、英国空軍と米陸軍航空隊が四度にわたり、のべ1,300の重爆撃機がこの街を無差別爆撃した。投下された3,800トン近い爆弾により、街の大半は破壊され、約三万人が犠牲となる、歴史に残る民間人大量殺戮であった。

それから半世紀、ドレスデン爆撃50周年を翌年に控えた1994年2月14日、戦没者を追悼する演奏会が開かれた。甚大な被害を受けたこの街で、しかも爆撃のあったのと同じ日に、ドイツを代表するオーケストラのひとつ、シュターツカペレ・ドレスデンを指揮するのは、爆撃をおこなった側の人間として痛切な衝動に駆られたという英国の巨匠コリン・デイヴィス。その事実が、圧倒的な名演、いや凄演と呼ぶべきか、音楽会という言葉では言い足りないものとしている。独唱と合唱をあわせ、和解と癒やしをもたらす同曲の名演奏として、末永く語り継がれることになるであろう、そんなライブ盤である。

1)ミュンシュ盤

独唱:レオポルド・シモノー(テノール)

合唱:ニュー・イングランド音楽院合唱団

指揮:シャルル・ミュンシュ

演奏:ボストン交響楽団

録音:1959年

2)デイヴィス盤

独唱:キース・イカイア=パーディ (テノール)

合唱:ドレスデン国立歌劇場合唱団

ドレスデン・シンフォニー合唱団

ドレスデン・ジングアカデミー

指揮:サー・コリン・デイヴィス

演奏:シュターツカペレ・ドレスデン

録音:1994年2月14日 ドレスデン聖十字架教会 (ライヴ)

(しみずたけと) 2023.5.24

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ