死者の救済を祈るレクイエムやキリストの受難の物語ばかりでは気が晴れない。現世に生きる私たちも救われたい。そんな思いもあって採りあげてみた。メサイア=救世主。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685~1759年)作のオラトリオである。

ヘンデルは英国人?

ヘンデルは、奇しくも「音楽の父」と呼ばれるヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)とは同じ年の生まれである。国民国家が成立する前の時代、ヘンデルは神聖ローマ帝国のブランデンブルク選帝侯領、バッハの方はザクセン選帝侯領であった。同じ時代に、しかも遠からぬ地に生を受けた二人だったにもかかわらず、生涯、相まみえることはなかったという。

幼少時から音楽の才能を発揮したヘンデルだったが、法律家になることを望む父親は、彼が音楽の道に進むことには反対だったらしい。父親が亡くなると、束縛を解かれのか、オルガニストとして、そして作曲家へと邁進する。当時は一種のオペラ・ブームであったらしく、ヘンデルもオペラ作曲家として名を上げることを目指したようである。

イタリアなどにも滞在しているが、ヘンデルが活躍したのは、後に帰化することになる英国であった。ハノーファー選帝侯に宮廷楽長を任ぜられるが、長期旅行の許可を得て渡英し、そのまま居着いてしまったのである。折しもアン女王(1665~1714年)が亡くなり、ハノーファー選帝侯がジョージⅠ世として新しい英国王に就いたことも好都合だった。

ジョージ・フレデリックの名の方が、ゲオルク・フリードリヒよりも通りが良いのはそのためである。しかし、姓だけはドイツ語読みのヘンデルのままだったのは面白い。有名な『水上の音楽』はテムズ川の舟遊びに、『王宮の花火の音楽』は1748年のアーヘン和議(オーストリア継承戦争終結のための条約)を祝う花火大会用として、英国時代に作曲されたものである。

オペラ作曲家としてのヘンデルはどうだったのであろうか。好評を博した作品も、そうでもない作品もあったが、出来不出来と言うより、あの時代のオペラ・ブームが一過性のもので、やがて衰退してしまったことに原因で、決して高い評価を得ているわけではない。死後、彼のオペラ作品は急速に忘れ去られていった。『リナルド』の中のアリア「私を泣かせてください」や『クセルクセス』の「オンブラ・マイ・フ」は、今日でもリサイタル曲目の定番だが、全曲が演目になることは少ない。しかし近年、ぼちぼちとりあげられるようで、これは嬉しいかぎりだ。

ヘンデルと言えばオラトリオ。その代表作が『メサイア』であるのは間違いないのだが、彼の宗教的オラトリオは、実にこの一作だけなのである。バッハの『マタイ受難曲』が、メンデルスゾーンによって復活上演されるまで忘れ去られてしまったのに対し、『メサイア』の方は途切れることなく上演され続けてきた。この違いは何だったのであろうか。第Ⅱ部の最後で歌われる「ハレルヤ」の合唱のせいだろうか。誰もが耳にしたことがあるこのメロディを聴きながら、当時に思いを馳せてみよう。

救世主は現れるか

その前に、私たちは救われたいと、本気で願っているのだろうか。誤った道を進みそうになることは、いつもある。と同時に、その危険をしらせ、本来の道に戻ることを訴える声も、必ずある。人類は、そうした声に耳を傾けることなく、差しのべられた救いの手を払いのけてきたのではないのか。

「天は自ら助くる者を助く」は、サミュエル・スマイルズ(1812~1904年)が著した『自助論』の序文にある有名な言葉で、聖書に出てくる言葉ではないが、イソップ寓話やラ・フォンテーヌ(1621~95年)の『寓話』にもあるラテン語の古い格言である。わが国では、中村正直(1832~91年)が『西国立志編』として訳出した。私たちは、自らを助けよう、助かろうとしているだろうか。自ら助かろうとしない者を、いったい誰が助けようとするだろうか。

ラテン語に“Vox Populi, Vox Dei”という成句がある。「民の声は神の声」とでも訳せば良いだろうか。多くの人が望むこと、それが神の意志である。西欧民主主義の原点は、おそらくここにあるのだろう。たった一人の声でも、それが正当であれば、百万人の声となり、正しいこと、すなわち神の声となる。

そのために必要なことは何か。誤りに気づくこと、それを正そうとすること、そのために声をあげることである。それには勇気も必要だろう。一人ぼっちになる覚悟で立ちあがり。そのときについてきてくれるのが本当の仲間というものだ。もしかしたら、救世主が何食わぬ顔で、その中にいるかもしれない。その先に、天国、楽園、彼岸、浄土、パラダイスが待っていることを信じて…。

オラトリオ『メサイア』(1742年)

第Ⅰ部 メシア到来の預言と誕生、メシアの宣教

序曲

慰めよ、我が民を

諸々の谷は高くせられ

かくして主の栄光が現れ

まこと万軍の主はかく言われる

その来る日、だれが耐え得よう

彼はレビの子孫を浄め

見よ、乙女が身籠もって

よきおとずれをシオンに伝える者よ

見よ、闇が地を覆い

暗闇の中に歩みし民は

ひとりの嬰児が我らのために生れた

田園交響曲

羊飼いたちが夜、野宿しながら

見よ、主の御使いがその傍らに立ち

たちまち夥しい天の軍勢が現れた

いと高きところに神に栄光があるように

喜べ、シオンの娘よ

見えない人の目は開かれ

主は羊飼いのごとくその群れを養い

彼のくびきは負いやすく

第Ⅱ部 メシアの受難と復活、メシアの教えの伝播

見よ、世の罪を取り除く神の子羊

彼は侮られて

まこと彼は我らの病を負い

彼の打たれた傷によって

我らはみな羊のように迷い

すべて彼を見る者は

彼は主に身をゆだねた

そしりが彼の心を砕き

尋ねてみよ

彼は生けるものの地から断たれ

あなたは彼の魂を黄泉に捨ておかれず

頭をあげよ

神は御使いたちの

神の御使いたちはことごとく

あなたは虜を率い

主は命令を下される

あゝ麗しきかな

その声は全地に響き渡り

何故、諸々の国びとは

我らは彼らの枷をこわし

天に座する者は笑い

おまえは鉄の杖をもちて

ハレルヤ、全能者にして主なる我らの神は

第Ⅲ部 メシアのもたらした救い永遠のいのち

我を購う者は生きておられる

死がひとりの人によりてきたのだから

あなた方に奥義を告げよう

ラッパが響き

そのとき聖書に書かれし言葉が成就する

死よ、お前の勝利はどこにあるのか

神が我らの味方であるなら

屠られた小羊こそは

アーメン

C D

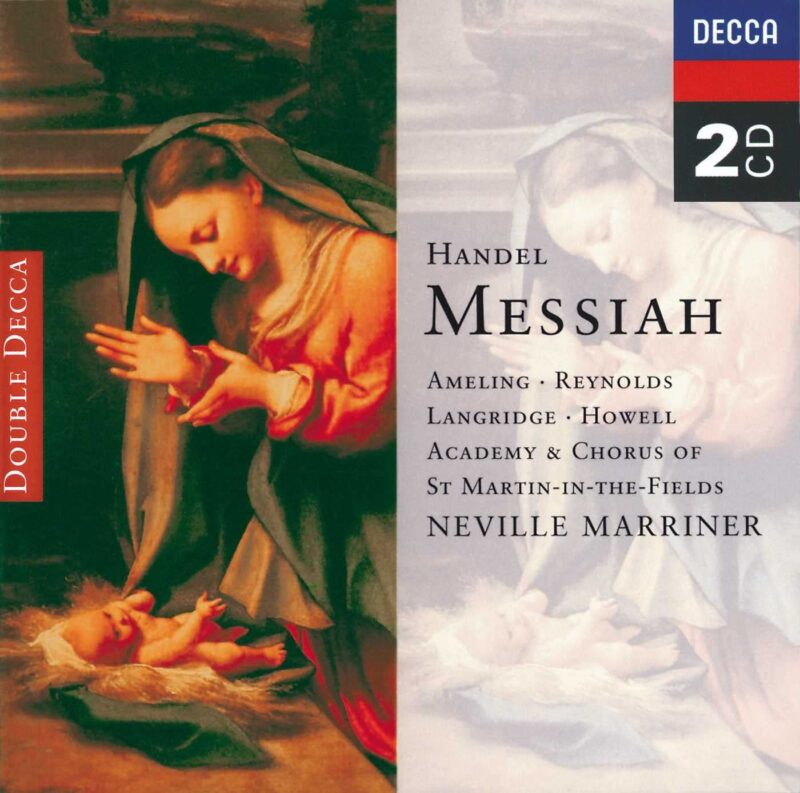

『メサイア』の録音は多い。大編成のオーケストラをバックにしたものも悪くはないが、このマリナー盤は、初演時のスタイルを再現したホグウッド版が使われている。小ぶりなアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズも、当時を彷彿とさせるようで好ましいものだ。独唱陣も秀逸だが、とりわけエリー・アメリンクとアンナ・レイノルズの女声が素晴らしい。

独唱:エリー・アメリンク(ソプラノ)

アンナ・レイノルズ(メゾ・ソプラノ)

フィリップ・ラングリッジ(テノール)

グウィン・ハウエル(バス)

指揮:ネヴィル・マリナー

演奏・合唱:

アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

クリストファー・ホグウッド(オルガン)

録音:1976年

(しみずたけと) 2023.8.13

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ