今年に入ってからというもの、いろいろレクイエムをとりあげてきた。信仰心に目覚めたとか言うわけではない。もともと罰当たりな無信仰者の私だが、せめて音楽の世界に救いを求めたくなる。国内外、どこもかしこも暗いニュースばかりのご時世だからだ。

レクイエムは、もともとは死者の安息を神に願うカトリック教会のミサのことであり、そこで用いられる聖歌(ミサ曲)のこともレクイエムと呼ぶ。典礼であるから、伝統的にラテン語のテクストが用いられる。ただし、ドイツ語で歌われるブラームスの『ドイツ・レクイエム』のような例外がないわけではない。前回の「スターバト・マーテル」も、カトリック教会の聖歌なので、やはりラテン語である。

宗教曲としては、他に受難曲がある。独唱者や合唱がイエスやその他の登場人物を受け持ち、福音史家(エヴァンゲリスト)役のレチタティーヴォと呼ばれる語りのような歌唱によって物語が進行していく。『新約聖書』には「マタイによる福音書」、「ヨハネによる福音書」、「マルコによる福音書」、「ルカによる福音書」と、四つの福音書が収められているが、これらを元にして、イエスの受難を追想するとともに、彼の偉業を感動的に伝える、そうした音楽物語となっている。

イエスの磔刑の場面をクライマックスに据えたドラマ仕立ての物語は、かなり早い時期、四世紀末頃には存在したようだ。主たる目的は、もちろん布教活動である。語りと歌だけだったものが、ルネサンス以降は対位法の導入によって多声化がなされ、さらにオルガン伴奏や器楽が加わることによって発展してきたのは、教会音楽をルーツに持つ西洋音楽の歴史そのものである。

プロテスタントの出現に対抗する形で開かれた1545年のトレント公会議の結果、カトリック教会は音楽演奏を制限するようになり、礼拝における音楽に寛容な立場をとったルター派の圏内が、西洋古典音楽の発展を下支えするようになっていく。そうした中にあって、最も有名な受難曲と言えば、「マタイによる福音書」の第26、27章を題材にした、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)の『マタイ受難曲』ではなかろうか。

マタイ受難曲(1727~29年)

バッハは四つの受難曲を残したようであるが、『ルカ受難曲』は真作かどうかが疑問視され、『マルコ受難曲』は台本しか残っていない。今日の私たちが聴くことができるのは、『ヨハネ受難曲』と、この『マタイ受難曲』だけということになる。『マタイ受難曲』の初演は、1727年、ライプツィヒの聖トーマス教会でおこなわれたらしいが、楽譜はその後、改訂されている。

『マタイ受難曲』は大きく二つに分かれる。作曲された当時、この間で説教がおこなわれた。バッハ自身はそれ以上の区分をしていないが、なにしろ三時間にも及ぶ大作である、物語の進行と曲の理解を助けるために、場面ごとの説明がつけ加えられることが多い。

作曲家の死後、この曲は長きにわたって忘れられていた。なんとももったいない話であるが、音楽がビジネスとは無縁の、ただ信仰とともにあった時代なのだから、致し方あるまい。初演から約100年が過ぎた1829年、フェリックス・メンデルスゾーン(1809~47年)が歴史的な復活上演をおこなった。そう、あの《スコットランド交響曲》を作曲したメンデルスゾーンである。このときに使われた楽譜が、1729年の、つまり改訂版だった。

この復活上演を、哲学者ヘーゲルや詩人ハイネも聴いている。その成功によって、バッハの作品が再評価されることとなった。バッハの音楽でさえ、忘却の彼方に置き去りにされる一歩手前だったということか。今日、私たちがバッハの音楽を聴くことができるのは、メンデルスゾーンのおかげと言っても良いだろう。

第Ⅰ部

プロローグ

第1曲 来たれ、娘たちよ、我と共に嘆け

第2曲 イエスこれらの言をみな語り終えしのち

第3曲 心より慕いまつるイエスよ

策略

第4曲 そのとき祭司長と律法学者ならびに民の長老ら

第5曲 祭りのあいだは手を下すべからず

ベタニアの塗油

第6曲 イエス、ベタニヤにて癩病人シモンの家にいたもうとき

第7曲 何故にかかる濫費をなすか?

第8曲 イエスこれを知りて、言いたもう

第9曲 汝、尊びまつる救い主のきみよ

第10曲 悔いの悲しみは

ユダ

第11曲 その時、十二弟子のひとりにて

第12曲 血を流せ、我が心よ

最後の晩餐

第13曲 種入れぬパンの祭りの初めの日

第14曲 何処にて我らが、過越の食を守るため

第15曲 イエス言いたもう、都に行き、某なる人を訪ねて告げよ

第16曲 我なり、我こそ償いに

第17曲 イエス答えて言いたもう

第18曲 よしや我が心は涙のまにまに漂い

第19曲 我は汝に心を捧げん

オリブ山

第20曲 彼ら讃美を歌いてのち、オリブ山に出で行く

第21曲 我を知り給え、我が守りてよ

第22曲 ペテロ答えて言う

第23曲 我はここなる汝の身許に留まらん

ゲッセマネ

第24曲 ここにイエス彼らと共にゲッセマネという園に至りて

第25曲 ああ痛まし!さいなまれし心ここにうち震う

第26曲 我は我がイエスのもとに目覚めおらん

第27曲 少し進み入りて

第28曲 救い主、御父の前に平伏したもう

第29曲 我は悦びて身をかがめ

第30曲 弟子たちのもとに来たり

第31曲 我が神の御心のままに常に成らせ給え

イエスの捕縛

第32曲 また来たりて見給うに、彼ら眠りおれり

第33曲 かくて我がイエスは今や捕らわれたり

第34曲 見よ、イエスと共に在りし者のひとり

第35曲 人よ、汝の大いなる罪を悲しめ

第Ⅱ部

プロローグ

第36曲 あゝ、今や我がイエスは連れさられぬ!

大祭司カヤバの前のイエス

第37曲 イエスを捕らえたる者ども

第38曲 世は我に欺き仕掛けぬ

第39曲 また多くの偽証者ら立ち出でたれども

第40曲 我がイエスは嘘いつわりの証しにも黙したもう

第41曲 忍べよ、偽りの舌われを刺すとき

第42曲 大祭司は問いただして言う

第43曲 ここに彼らイエスの顔に唾し

第44曲 誰をぞ汝をばかく打ちたるか

ペテロの否認

第45曲 さてペテロは外にて中庭に座したるに

第46曲 ここにペテロ、そら恐ろしきことと否み

第47曲 憐れみ給え、わが神

第48曲 たとえわれ汝より離れ出づるとも

ユダの最期

第49曲 夜明けになりて、すべての祭司長

第50曲 ユダその銀貨を神殿に投げ込みて去り

第51曲 我に返せ、我がイエスをば!

ピラトの前のイエス

第52曲 かくて相識り

第53曲 汝の行くべき道と

第54曲 さて祭りの時に、総督は民衆の望みに任せて

第55曲 さても驚くべきこの刑罰!

第56曲 総督言う

第57曲 彼は我ら総ての者の為に善き事をなせり

第58曲 愛よりして我が救い主は死に給わんとす

第59曲 彼らますます声を大にして叫びて言う

第60曲 神よ、憐れみ給え

第61曲 我が頬の涙

第62曲 ここに総督の兵卒どもイエスを取りて

第63曲 あゝ、血と傷にまみれし御首

ゴルゴタ

第64曲 かくて嘲弄してのち、上衣を剥ぎて

第65曲 しかり!まことに我らがうちなる血肉は

第66曲 来たれ、甘き十字架

第67曲 かくてゴルゴタという所

第68曲 共に十字架につけられたる強殺者どもも

第69曲 あゝ、ゴルゴタよ

第70曲 見よ、イエスはわれらを抱かんとて

三時

第71曲 昼の十二時より地の上あまねく暗くなりて

第72曲 いつの日かわれ去り逝くとき

第73曲 見よ、そのとき神殿の幕、上より下まで真っ二つに裂け

第74曲 夕べ日涼しくなりし頃に

第75曲 我が心よ、おのれを浄めよ

埋葬

第76曲 ヨセフ御体を受け取りて

第77曲 今や主は憩いの床に安置されぬ

第78曲 我ら涙流しつつ跪き

C D

大曲ではあるが、かなりの数の録音がある。キリスト教圏の音楽家にとっては、イエスの受難はなじみの物語であるし、管弦楽を伴った声楽を得意とする人、宗教音楽のスペシャリストにとっては、避けがたい魅力をもった作品なのだと思う。

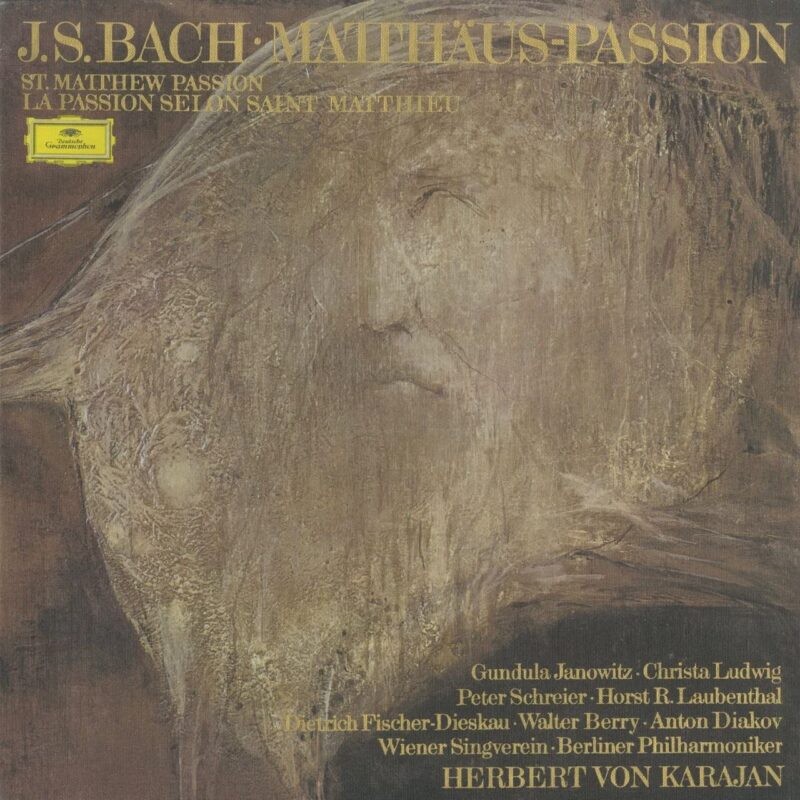

ここではヘルベルト・フォン・カラヤンとベルリン・フィルによる演奏をとりあげた。楽壇の頂点に君臨したカラヤンだけあって、最高の独唱陣を揃え、完璧なオーケストラと合唱団を自在に操っている。控えめな感じで始まるものの、その表現は徹底的ともいえるくらい彫りが深い。やがて凄味さえ感じさせる圧倒的なスケールへと昇華していく。絶頂期のカラヤンが聴かせる、まさに最高にドラマティックな“パッション=受難”となっている。

独唱:

ペーター・シュライアー (エヴァンゲリスト)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ (イエス)

グンドゥラ・ヤノヴィッツ (ソプラノ)

クリスタ・ルートヴィヒ (アルト)

ホルスト・ラウベンタール (テノール)

ヴァルター・ベリー (バス)

合唱:

ウィーン楽友協会合唱団

ベルリン国立合唱団少年団員

ベルリン大聖堂聖歌隊少年隊員

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1973年

(しみずたけと) 2023.8.13

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ