もうすぐ復活祭(イースター)。だからというわけではないが、グスタフ・マーラー(1860~1911年)の交響曲第2番『復活』を聴きたくなった。ここでとりあげるマーラーの作品としては、交響曲第5番と『大地の歌』につづき、三曲目になる。マーラーの交響曲はどれも素晴らしいが、どれかひとつと問われたなら、私はこの第2番を推したい。

作曲年代は1888年から94年だが、最初のスケッチが1887年に見られるという。つまり、88年に完成する第1番の作曲中に、すでに第2番の曲想があったわけだが、第1番にどれくらい影響を与えたのであろうか。フレーズは異なるが、第1番と第2番、聴いていて相互を思い浮かべることがしばしばある。そして約10年後、どちらも作曲者自身によって改訂されている。

とはいえ、第1番とくらべると、第2番は様々な点で異なっている。まずはその規模だ。5楽章構成で、4管編成のオーケストラ、舞台裏にも楽器を配置し、独唱と合唱、マーラーの交響曲として初めて声楽が導入された。彼の作品は交響曲と歌曲に集約されるが、交響曲と歌曲の融合に自分の音楽の完成形を見ていたのであれば、第2番はその第一歩だったと言えよう。ベートーヴェンの交響曲第9番『合唱』を嚆矢とし、レクイエムのような宗教を背景にした声楽曲の要素を採り入れながら昇華したマーラーの世界がここから始まる。

副題である『復活』は、ドイツの詩人フリードリヒ・ゴッドリープ・クロプシュトック(1724~1803年)の「復活」という讃歌にマーラーが加筆した詩を第5楽章に用いていることに由来。また、ルートヴィヒ・アヒム・フォン・アルニム(1781~1831年)とクレメンス・ブレンターノ(1778~1842年)が収集したドイツ民衆詩『子どもの魔法の角笛』を題材にした同名の歌曲集からとられた「原初の光」を第4楽章に組み込み、終楽章の序奏のように位置づけている。マーラーは「人はなんのために生きるのか」という根源的な問いを立て、この交響曲全体を「生と死」で括りながら、救済を歌う声楽を終楽章に置くことで答えているようだ。そこに見え隠れするのは、作曲家マーラーの死生観であり、未来への祈り、宗教観である。

私がこの曲に感ずるのは、絶対的な神による復活の啓示や讃歌ではなく、やすらかで平和な未来を復活に託する人類の祈りだ。単なる再生の願いではなく、今こそ求められる総体としての人類の生存と尊厳の復活と受けとめたとき、これほど現代に相応しい曲もないように思えてくる。この曲が、マーラーの作品の中でいちばん好きだという理由も、まさにここにある。

::: CD :::

マーラー交響曲第2番ハ短調『復活』

第2番には名盤が多い。マーラーの弟子で、直接薫陶を受けたブルーノ・ワルター(1876~1962年)とオットー・クレンペラー(1885~1973年)。二人ともマーラーと同じユダヤ系だった。前者とウィーン・フィル、後者とフィルハーモニア管弦楽団との演奏は、今なお定盤と言って良いだろう。

戦前・戦中を通して、マーラー指揮者として彼ら以上に評価されていたのが、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を率いたオランダ人のウィレム・メンゲルベルク(1871~1951年)だ。しかし戦後、彼はナチス協力者として楽団を追放されてしまう。優れたマーラー演奏とナチスへの協力、なんとも不思議な結びつきである。

もうひとり忘れてはならないのは、やはりユダヤ系で、黎明期からマーラーを支持し、積極的に演奏したウクライナ出身のヤッシャ・ホーレンシュタイン(1898~1973年)だ。なぜか日本では知名度が低いのだが、日本国憲法の起草に携わったベアテ・シロタ・ゴードン(1923~2012年)が姪であると聞けば、少しは身近に感じられるだろうか。このあたりまでがマーラー演奏の第一世代であろう。

メンゲルベルクもホーレンシュタインも、第2番の録音を残さなかったのか、今日聴くことができないのは実に残念だ。ナチスに協力した者、ヒトラーに酷い目に遭わされた者、理由は異なるが、レコーディングの機会を奪われてしまったのだ。音楽も、決して政治と無縁ではない。国家権力に翻弄されることもあれば、利用されることもあるということである。音楽だけではない。あらゆる芸術、文学やスポーツも、ある時は迫害され、またある時は戦争に協力してきた歴史を持つ。そのことを、私たちは忘れてはならない。

ユダヤの血を引く指揮者にとって、やはりマーラーは重要なレパートリーなのだろう。ウクライナにルーツを持つアメリカ人のレナード・バーンスタイン(1918~90年)とニューヨーク・フィルハーモニック、ハンガリー生まれのゲオルク・ショルティ(1912~97年)とシカゴ交響楽団。米国にマーラーが定着したのは、この二組のコンビの功績が大きいだろう。このあたりが第二世代と言えそうだ。

オーケストラの規模が大きくなり、技量も上がったことで、マーラーの交響曲が要求する大編成と複雑な演奏が可能になり、インターナショナルな古典音楽として一気にブレイク、多くの指揮者が手がけるようになった。マーラーを直接知らない、ユダヤ系でもない第三世代の台頭である。交響曲第2番に関して言えば、ズービン・メータ(1936年~)がウィーン・フィルを振った演奏は後期ロマン派らしい濃厚なもの。対極にあるのが、クラウディオ・アバド(1933~2014年)とシカゴ交響楽団による、現代的で引き締まった筋肉質の演奏。また、繊細でリズム感あふれるのが小澤征爾(1935年~)とボストン交響楽団のコンビ。この頃からマーラーは爆発的なブームとなり、演奏会の常連に位置づけられるようになった。

ロリン・マゼール(1930~2014年)やマイケル・ティルソン・トーマス(1944年)らもユダヤ系の音楽家だが、彼らがマーラーをとりあげるのは、現代における演奏会プログラムにマッチしているからであろう。一時期ほどではないが、百花繚乱のマーラーが楽しめる時代であるのは嬉しいことだ。

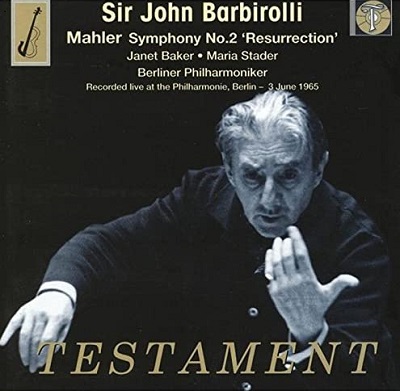

1)バルビローリ盤

数ある交響曲第2番の名盤の中にあって、大本命とも言えるものである。ジョン・バルビローリ(1899~1970年)は、イタリア人とフランス人の間に英国で生まれた、実にインターナショナルな出自を持つ。マーラーが他界したのは、彼が11歳の時だから、もちろん直系の弟子ではない。ユダヤ系でもないから、ユダヤ民族の記憶とか精神性などとは無縁の人である。第一世代から第二世代にまたがるマーラー指揮者として、作品に対する理解と特別な共感があり、純粋に音楽作品として評価していたからに違いない。

バルビローリは、1961年から毎年ベルリン・フィルに客演し、楽団員、聴衆、批評家のすべてから愛された。この楽団にマーラーを定着させたのは彼にほかならない。当時のベルリン・フィルはカラヤンの掌中にあり、ほとんどがスタジオ録音であった。納得のいくテイクまで何度も演奏し直し、編集されたもので、すこぶる完成度は高いのだが、聴き手に伝わってくる芸術的な情報量と迫力と言う点において、このバルビローリの演奏は桁違いの巨大さを有する。

演奏上の細かいキズなどなんのその、嵐のように激しく燃えさかる展開部、最後の審判を目前に、屹立するかのように聳える高みを目指す終楽章の圧倒的な表現はどうだろう。深く格調高いベイカーと気高く強いシュターダー、二人の歌唱も光る。モノラル録音だが、自由ベルリン放送の正規音源だけあって、それを微塵も感じさせないほど十二分に良好な音質が保たれている。これは「聴かねばならない音楽」である。

独唱:マリア・シュターダー(ソプラノ)

ジャネット・ベイカー(メゾソプラノ)

合唱:ベルリン聖ヘトヴィヒ大聖堂聖歌隊

指揮:ジョン・バルビローリ

演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1965年(ライブ)MONO

2)ショルティ盤

ショルティと言えば、誰もが思い浮かべるのがシカゴ響とのコンビだろう。そのパワフルな金管楽器群と強靱な弦セクションは、いかにもアメリカ的なサウンドだ。口さがない人たちは「ショルティッシモ」などと呼んだりする。

当初、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団やロンドン交響楽団を起用してマーラーを録音していたショルティだが、シカゴ響の音楽監督に就任してからは、こちらに切り替えた。曰く、マーラーにはもっとパワーのあるオーケストラが必要であると。交響曲全集制作にあたっては、シカゴ響で再録して完成させた。

1980年のシカゴ響との録音は、冒頭の弦の強烈なトレモロに始まり、細かなテンポの変化にも鋭く反応するオーケストラの高い機能によって、張り詰めた空気と全体を引き締める鋭いリズムで突き進む。ユダヤ的な情緒は微塵も感じられない、現代的なサウンドである。

しかし、ここではあえてロンドン響との旧録音の方を推したい。エネルギッシュなショルティは、いつものように強弱の振り幅を広くとり、豪壮な表現で牽引するが、オーケストラの自然で率直な表現、強靱だがしなやかなカンタービレを聴かせる演奏が、指揮棒と絶妙に噛み合い、柔らかいが熱気あふれる名演となっている。ハーパーとワッツの独唱、オールディスが鍛えた合唱団も素晴らしい。全集には入っていないこの演奏も、ぜひ聴いてほしいものだ。

独唱:ヘザー・ハーパー(ソプラノ)

ヘレン・ワッツ(コントラルト)

合唱:ロンドン交響楽団合唱団

ジョン・オールディス(合唱指揮)

指揮:ゲオルク・ショルティ

演奏:ロンドン交響楽団

録音:1966年

3)小澤征爾盤

小澤征爾(1935年~)は、早い時期からマーラーをレパートリーにしていた。日本フィルハーモニー交響楽団が1972年に解散する際、彼が最後の公演でとりあげたのも、このマーラーの交響曲第2番『復活』だった。ボストン響との録音も素晴らしかったが、ここでとりあげるのは、2000年のサイトウ・キネン・オーケストラとのライブ盤である。

桐朋学園創立者の一人で、戦前・戦後の日本の音楽文化を担い、多くの音楽家を国内外に送り出した齋藤秀雄(1902~74年)の薫陶を受けた音楽家たちが、彼の没後10年を機に結成したのが、今や世界的に有名になったサイトウ・キネン・オーケストラである。

その都度アドホックで参集する彼ら・彼女らは、世界中で活躍しているにもかかわらず、米国のような豪快さ、ウィーン・フィルの軽やかさ、ドイツ的な重厚さ、フランスの華麗さ、インターナショナルな響きの英国とも違う、控えめでややくすんだ、日本独自の音色を奏でる。小澤征爾も、音楽的アプローチは変わらないが、ボストン響やベルリン・フィルの時とは異なる音を聴かせる。

国内外のコンクールで受賞を重ね、世界で活躍する菅英三子、フランス生まれのシュトゥッツマン、卓越した二人の独唱と、関屋晋(1928~2005年)が率いる晋友会合唱団、そしてライブならではの熱気がこの演奏を支えている。なお、2023年のバイロイト音楽祭で、シュトゥッツマンは史上二人目の女性指揮者として、歌劇『タンホイザー』を指揮することになっている。

小澤征爾の指揮と彼を中心とするオーケストラ、合唱団、独唱者による、精緻だが暖かさに満ちたこの演奏こそ、『復活』に託した作曲家自身のメッセージにもっとも近づいたものではなかろうか。

独唱:菅英三子(ソプラノ)

ナタリー・シュトゥッツマン(コントラルト)

合唱:晋友会合唱団

関屋晋(合唱指揮)

指揮:小澤征爾

演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ

録音:2000年・東京文化会館(ライブ)

(しみずたけと) 2023.4.8

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ

「マーラーの『復活』」への1件のフィードバック