録音された音楽には、ジャンルを問わず、ライブとそうでないものがある。ライブとは、読んで字のごとく、コンサートなどの生演奏の録音。そうでないものは、満足いくまで何回も録りなおしが効く、いわゆるセッション録音と呼ばれるものだ。ホールの場合もあれば、スタジオを使うこともある。

ライブ録音は、演奏会の記録とほぼ同義語だから、ミスはミスのまま、演奏の傷として残る。それに対し、録りなおすことができるセッション録音は、楽譜どおり、作曲家の意図を忠実に反映したり、演奏者の解釈をより正確かつ洗練された形にすることができるという点で、理想に近いのかもしれない。その一方で、なにやら人工的な、作りものっぽい印象が拭いきれないところもある。

たとえばクラシックの交響曲を考えてみよう。一時間近く要する全曲をノー・ミスで演奏しきるのは大変なことだ。その中で、音をはずしたとかではなく、ある楽器にもう少しだけ音量があった方が良い、リズミカルな歯切れ良さが欲しい、全体的にほんのちょっとテンポを速めたい、反対に落としたいなどということが起きてくる。聴衆にしてみれば、「それでどう違うのか」「どっちでもいいではないか」かもしれないが、指揮者もオーケストラの団員もアーティストである。演奏会は聴衆のためだが、音楽は自分たち自身のためでもある。だから妥協点は恐ろしく高い。その交響曲の録音を商品として残す以上、納得のいくものにしたいという思いがあって当然であろう。

だから楽章ごとに別々に収録する。不満があれば録りなおす。あるいは何回か演奏し、いちばん良い楽章同士をつなぎ合わせるということもおこなわれる。いわゆる“編集”という作業だ。傷のない演奏にこだわったカラヤンなどは、より細かい編集にこだわったという。デジタル録音時代の今日、音の調節などを含め、編集はより精密に、容易にできるようになった。作りもの感も払拭されるようになるのかもしれない。それでは、ライブ録音にはどのような意味があるのだろうか。

音楽は、間違いがないことだけが価値を左右するわけではない。ミスがあっても素晴らしい演奏というのは、確かに存在する。一期一会、白熱のライブなどという表現がある。アーティストと聴衆、ステージと客席の間を行き交う熱気というものは目には見えないし、数値化もできない。拍手にブラボー、ブーイングや足踏みも、デシベル換算すれば同化してしまう。数値に置き換えることのできないものでさえ評価の対象として捉えることができる、そこが人間の凄いところだ。このあたりは、今のAIが及ばない領域だろう。

私はライブ録音もセッション録音も、どちらも認めたい。前者の一回性と後者の完成度は、そもそも次元が違うものなのだから、くらべる必要もないのではないのか。どちらが好きか、聴きたいのはどちらか、私にとって重要なのはそれだけである。

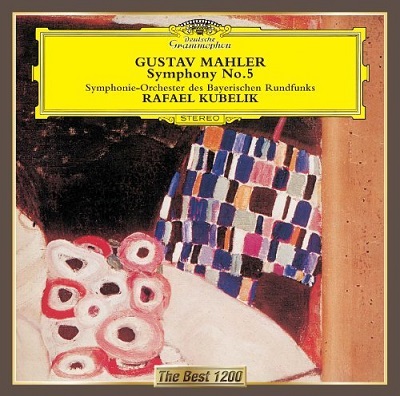

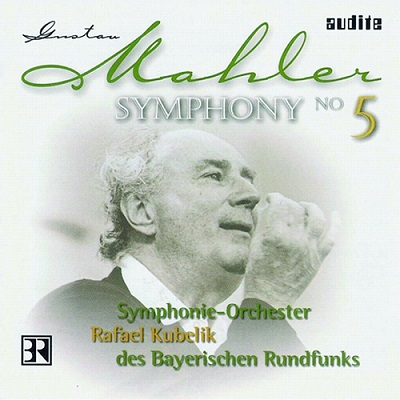

同じ曲、同じ指揮者、同じオーケストラで聴きくらべてみたらどうであろうか。ここに二つの《マーラー交響曲第5番嬰ハ短調》がある。どちらもラファエル・クーベリック指揮によるバイエルン放送交響楽団の演奏。ひとつは1971年のセッション録音、もうひとつは1981年のライブ録音である。10年の時間差があるが、あなたが好きなのはどちらか、いま聴くとしたら、どちらを選ぶか。人それぞれで良いし、毎回違ってもかまわない。音楽の“一回性”というものは、いつでも、どこでも存在するし、もちろんここにもあってしかるべきである。

この曲については、だいぶ前になるが、カラヤンとベルリン・フィルによる演奏を紹介した。ワルター、クレンペラー、バーンスタイン、ショルティ、バルビローリなどを愛聴する人にとっては、やや異質な、変化球的なものに感じられたかもしれない。いや、むしろそれを狙ってのチョイスだった。しかし、クーベリックとバイエルン放送交響楽団のそれは、まさに正統派、ど真ん中の直球と言って良いだろう。マーラー特有のユダヤ的な情緒もなければ、マーラーゆかりのウィーンの華やかさとは別物の、マーラーとクーベリックが共有する故郷ボヘミアの薫りを存分に味わえる演奏となっている。

::: CD :::

1)セッション録音盤

指揮:ラファエル・クーベリック

演奏:バイエルン放送交響楽団

録音:1971年

1)ライブ録音盤

指揮:ラファエル・クーベリック

演奏:バイエルン放送交響楽団

録音:1981年

(しみずたけと) 2023.7.31

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ