マーラーの交響曲第2番『復活』を紹介する中で、ヤッシャ・ホーレンシュタイン(1898~1973年)の名にふれた。いま戦火の真っ只中にあるウクライナのキエフ出身、しかも姪が日本国憲法草案制定会議のメンバーであるベアテ・シロタ・ゴードン(1923~2012年)とくれば、憲法記念日を目の前に控え、《別所憲法9条の会》としては、ぜひともとりあげたい音楽家である。

早くからマーラー演奏を得意としていた彼だが、交響曲第2番『復活』は録音されなかったのか、CDもLPも見つけることができなかった。手元にも、もちろんない。なんとか彼のマーラーを聴いてもらいたかったのだが…。いや、まてよ、交響曲第1番なら、ロンドン交響楽団との名盤があるではないか!

ユダヤ系のホーレンシュタインは、ヒトラー支配下で酷い目に遭わされた一人である。戦後は米国を中心に、西側諸国で活躍した。ウクライナ出身なら、なぜソ連邦ではなかったのか。彼の手腕を持ってすれば、モスクワやレニングラードの主要オーケストラを率いるポスト、音楽監督でも首席指揮者にでも就けたはずである。

それもまた、彼がユダヤ系だったからなのだろう。社会主義の国となったソ連だったが、帝政ロシアの時代と変わらない反ユダヤ主義が席巻していたのである。社会主義とか共産主義が問題なのではない。権威主義国家は、体制に従順な「もの言わぬ」人間を欲する、ありていに言えば、権力に尻尾を振り、媚びへつらう輩が重用され、そうでない者は「厄介な存在」として周辺に追いやられるのが常だ。日本学術会議に対する政権の姿勢を見れば、民主主義を自称するわが国も変わりないことがわかるはずだ。

ヒトラーとスターリンは「同じ穴の狢」でしかない。互いに戦火を交えながら、自国民をも死に追いやった独裁者である。違っているのは、背負った看板だけ。卑近な例に当てはめれば、抗争を繰りひろげる○○組と××会みたいなものである。両者は主義主張や目指すものが異なっているから対立しているのではない。ベクトルが同じだからこそ衝突するのだ。

ソ連という国の体制の犠牲になったのは、ホーレンシュタインだけではない。ピアニストのウラディミール・ホロヴィッツ(1903~89年)やエミール・ギレリス(1916~85年)、ヴァイオリニストのダヴィッド・オイストラフ(1908~74年)など、枚挙にいとまがない。彼らはみな、ウクライナ生まれのユダヤ系という共通点を有する。優れた音楽家であったドミートリイ・ショスタコーヴィチ(1906~75年)がなめた辛酸については、彼の交響曲を紹介する中に書いておいた。音楽も政治とは無縁ではいられないということを、私たちは忘れてはならない。

マーラー 交響曲第1番 ニ長調

この作品は、1884年に着手され、88年、ブダペストで一応の完成を見たことになっている。当時、ブダペスト王立歌劇場の指揮者だったマーラーは、作曲だけに専念するわけにもいかなかったのだろう。四年というかなり長い年月を要したのは、そのためだと思われる。

第1部「青春の日々から。花、果実、茨など」

Ⅰ.果てしなき春

Ⅱ.花の章

Ⅲ.帆に風をはらんで

第2部「人間喜劇」

Ⅳ.カロ絵風の葬送行進曲

Ⅴ.地獄から天国へ

全体が五つの楽章で構成された「二部からなる交響詩」として、それぞれに表題がついていた。初演は、失敗ではなかったものの、あまり芳しいものでもなかったようで、マーラーはこれを4楽章の交響曲に改訂する。このときに、第2楽章に置かれていた「花の章」が省かれることになった。

4楽章となった交響曲第1番に、マーラーは以前に愛読していたジャン・パウル(1763~1825年)の小説“Titan”から、この題名を拝借して付けることにした。日本では、どちらも『巨人』と訳されている。この曲と小説の間に直接的な関係はないが、主人公アルバーノの人間的成長を描いた物語が、作曲者になんらかの影響を与えたのは間違いないだろう。歌曲「さすらう若人の歌」との関連性からも、それがわかる。

これらの表題すべてが、後に作曲者自身によって取り払われたことを思うと、ベートーベンの『運命』と同じく、今日この作品に『巨人』の名を使うのは適切とは言えないだろう。とはいえ、マーラーの音楽の背景を理解するためには、小説『巨人』の内容は知っておいた方が良いのは確かだと思う。ただ、「巨人」という言葉で私たちが思い浮かべる「並はずれて体の大きな人」は、ジャン・パウルの作品のそれとは全く違うから、その点については要注意だ。

::: CD :::

ホーレンシュタインが気になって書き始めたのだが、せっかくの機会なので、他の演奏も紹介したい。マーラーの交響曲第1番は人気もあり、プロもアマも問わず、演奏会でもしばしばとりあげられる。名盤も目白押しだ。そんな中で優れたものを選ぶのは至難の業だし、贔屓の録音が入っていないと怒り出す人も出てきそうだ。ということで、選択の基準は「私のお気に入り」ということにさせてもらおう。本当はもっとたくさんあるのだが、四種だけにする。

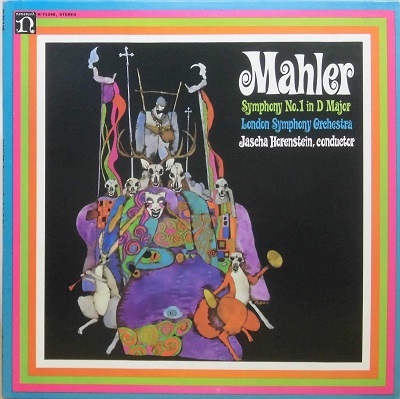

1)ホーレンシュタイン盤

マーラーやブルックナーの交響曲を、ブームになるはるか以前から積極的にとりあげてきたホーレンシュタイン。惜しむらくは、主要レーベルの録音がほとんどないことであろう。そんな中で、ロンドン交響楽団を指揮したこの演奏は、LP時代から決定盤の誉れ高いものだった。彼のマーラーはスケールが大きく、骨太である。繊細さよりも豪胆さを前面に押し出した、ど真ん中に投げ込まれたストレートの剛速球とでも言えば良いだろうか。この曲には、実によく合っていると思う。ベアテはヤッシャ叔父さんのマーラーをどのように聴いたのだろうか。

指揮:ヤッシャ・ホーレンシュタイン

演奏:ロンドン交響楽団

録音:1969年

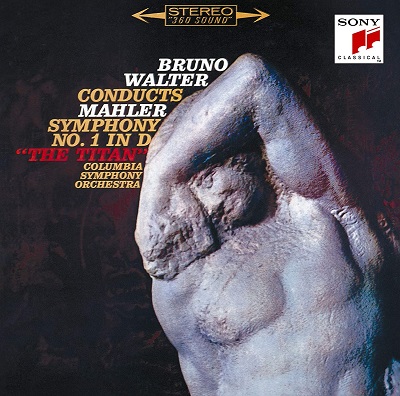

2)ワルター盤

指揮者マーラーの弟子だったブルーノ・ワルター(1876~1962年)。マーラー演奏の第一世代であり、指標のような存在だ。奇をてらうようなところは微塵もなく、折り目正しい、端正の整った音の造形は、まるで石造りの大聖堂のようである。楽譜に記載されている過剰とも思えるポルタメントやルバートを排し、やや速めのテンポで進むところなど、規模を大きくしたハイドンやモーツァルトを思わせる。後期ロマン派音楽を古典派的解釈するとこうなるといった見本みたいなものである。一度は聴いておくべきマーラーだと思う。

指揮:ブルーノ・ワルター

演奏:コロンビア交響楽団

録音:1961年

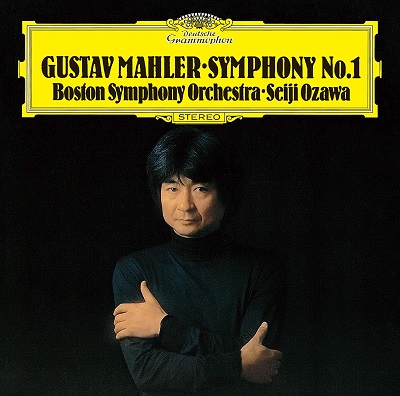

3)小澤征爾盤

小澤征爾(1935年~)によるこの演奏は、第1番に不可欠な若さ、瑞々しさにあふれた、場外ホームランのような胸のすくものと言って良い。タクトに応える名門ボストン響からも、73年に就任した音楽監督を心から大切にしている様子が伝わってくる。

もうひとつの特徴は、「花の章」を加えた5楽章構成だということだろう。アナログLPの登場時、改訂後の最終稿を尊重したのか、それとも5楽章だと一枚のレコードに収まらないという商業的な理由だったのか、4楽章の交響曲として発売された。二枚組にすると値段が倍になるし、ディスクの埋め草も考えなければならない。この曲とカップリングするとしたら…。ベートーヴェンの『運命』とシューベルトの『未完成』、ドヴォルザークの『新世界』とスメタナの『モルダウ』のような鉄板の取り合わせはなかなか難しい。

CDの時代になり、「花の章」付きもチラホラ見かけるようになったが、これはその先鞭をつけたものになる。トランペットの軽やかでリリカルな調べを楽しんでほしい。マーラーが最初に思い描いた曲想は、まさにこれだったのである。

指揮:小澤征爾

演奏:ボストン交響楽団

録音:1977年

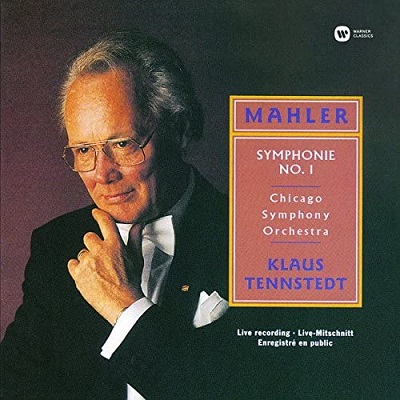

4)テンシュテット盤

ドイツ後期ロマン派の叙情性を色濃く引き出すクラウス・テンシュテット(1926~98年)のマーラー演奏は、言うなればワーグナーの流れをくむものだ。堅実な指揮と情感豊かな演奏は、情念と深い精神性を併せ持つものとなっている。音楽監督を務めたロンドン・フィルとの演奏も見事なのだが、ゲオルク・ショルティ(1912~97年)が徹底的に鍛え上げたシカゴ響を振ったこの録音は、ライブと言うこともあり、緊張感みなぎる凄演となっている。享年72才。早世が惜しまれる巨匠だった。

指揮:クラウス・テンシュテット

演奏:シカゴ交響楽団

録音:1990年(ライブ)

(しみずたけと) 2023.4.30

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ