チリのヌエバ・カンシオン-音楽を通した社会変革運動-は、世界中の平和と人権、民主主義を求める人々に影響を与え、受け継がれ、歌われてきた。そのことについては、『抵抗の歌』や『ビクトル・ハラ「平和に生きる権利」』の中に書いたとおりである。ここでは日本のミュージシャン、《ジンタらムータ with リクルマイ》の歌と演奏による「平和に生きる権利」を紹介しよう。

クラリネット奏者の大熊亘が中心となって結成された《シカラムータ》というユニットがある。彼らの音楽は、ジャズでありロックであり、それらのコラボレーションであり、ゆえにアヴァンギャルドであり、なおかつチンドンでもあるという、ユニークなものだ。国内のみならず、ヨーロッパでも公演しているのだが、ジンタにウェイトを置いた別働隊…というか、その種の演奏活動のときのユニット名が《ジンタらムータ》である…と考えて良いのだろう。その《ジンタらムータ》が、レゲエ歌手のリクルマイと組んで制作したのが本盤である。

ジンタと聞いても、いまの人にはピンとこないと思う。西洋音楽が根付く前の明治時代、弦楽セクションを必要とするオーケストラは、大衆音楽とは縁遠い存在だった。弦楽器の演奏は習得が難しく、なにより楽器自体が高価だったこともあろう。それにくらべ、太鼓や軍隊でも使われていたラッパは身近にあり、軍楽隊を経験した者らによって、小規模で通俗的な吹奏楽団が市中に現れるようになる。ジンタッタ、ジンタッタ…と聞こえる演奏の擬声音から、ジンタと呼ばれるのだが、彼らは、演奏活動を生業の一部とし、映画や芝居、サーカスなどの興行、店の新規開店や特売の広告宣伝などに活路を求め、屋外での巡回演奏、街回りをするようになっていく。

似た音楽として、チンドンがある。人目につく格好で、太鼓と鉦(この二つを組み合わせたチンドン太鼓に発展していく)、三味線、トランペット、クラリネット等をまじえて奏でる彼らは、鉦のチンと太鼓のドンという音から、チンドン屋と呼ばれた。こちらも演奏しながら町中を練り歩き、チラシを配ったりする広告宣伝のための音楽集団である。ジンタとチンドン屋の境界線は引きづらいが、より人数が少なくコスト的に有利という事情があったのだろう、チンドンの方がメジャーな存在になっていったようである。

町中のパフォーマンスを快く思わない当局の姿勢、やがてラジオやテレビといった広告媒体が普及するにつれ、どちらも衰退を余儀なくされていった。しかし近年、《シカラムータ》や《ソウル・フラワー・ユニオン》などの登場で、レトロと言うよりはむしろ新しい音楽の創造という面で、ジンタやチンドンの見直しが始まった。どのジャンルの音楽でも取り込むことができ、また異種とのコラボレーションが可能な親和性が、既知のメロディにも新鮮な響きを与えることができるからであろうか。音楽は、ベクトルさえ合えば、ジャンルを超え、言語も国境も越え、手を取り合うことのできるものである証左である。

年配者にとっては、どことなく懐かしい響きを、若い人にとっては、なんだか新鮮な感じのする音色とリズムを、ともかく楽しんでほしい。

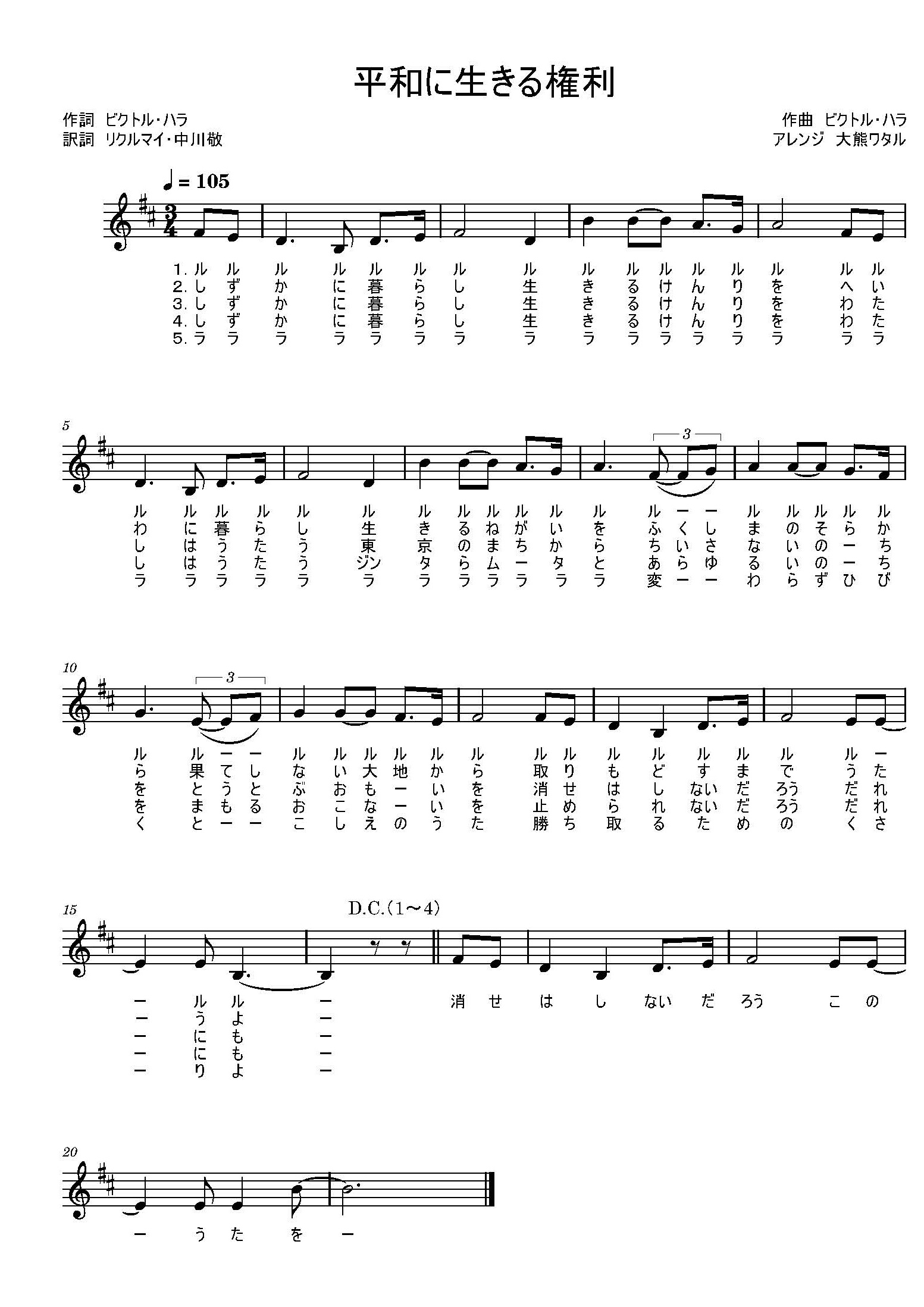

ルルル~♪

静かに暮らし生きる権利を

平和に暮らし生きる願いを

福島の空から 果てしない大地から

取り戻すまで 歌うよ

静かに暮らし生きる権利を

私は歌う 東京の街から

小さな命を 尊ぶ思いを

消せはしないだろう 誰にも

~けがされた わだつみの 怒り 取り残された者たちの 涙~

静かに暮らし生きる権利を

私は歌う ジンタらムータと

あらゆる命を 守る行いを

止められないだろう 誰にも

ラララーラーラララ♪

変わらず響く 常しえの歌

勝ち取るための 鎖よ

消せはしないだろう この歌を

(しみずたけと) 2022.1.11

9j音楽ライブラリーへ跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ

”平和に生きる権利~♪”などという歌詞にはめったなことじゃ、お目にかかれない…日本の歌では。Ak.

ときどき思うことがある。

日本人は平和が好きなのだろうか…。

ほんとうに平和を求めているのだろうか…。