夏休みが終わろうとしている。コロナ禍で引きこもりを強いられていた人たちが一気にくり出したのか、円安によるインバウンド旅行者も多く、行楽地はどこもかしこも大混雑だったようだ。富士山の凄まじさと言ったら…。海や山に出かけた人もいるだろうが、昨今の混み具合を思うと、私などはむしろ引きこもりの方を選びたくなってしまう。子どもの頃は、あんなに楽しみにしていた夏休みだったのに…。

夏休みの思い出として、海や山と同じくらい記憶に残っているのは、星空を見ることだった。星座早見盤を片手に“星めぐり”。あの頃の東京は、今のような光の洪水もなく、視界をさえぎるような高層建築もなかったのである。何度もくり返し読んだ『銀河鉄道の夜』と『星と伝説』。星座とギリシャ神話にのめり込んでいったのは、おそらくこの二冊がきっかけだったに違いない。

天の川を挟んだ、こと座のヴェガとわし座のアルタイル、そして、はくちょう座のデネブが織りなす夏の大三角形は有名だが、より印象的なのは、もっと早い時間にのぼってくる“S”の字を描いたさそり座だろう。赤く輝く主星アンタレスが南の空に映える。ギリシャの大天文学者プトレマイオスは、大著『アルマゲスト』の中で、1000ほどの星について、位置、明るさ、特徴を克明に記しており、色については、アンタレスの他、オリオン座のベテルギウス、おおいぬ座のシリウスを「赤色の大星」と特記している。

シリウスが赤い? 地球上から見える、太陽を除けば全天で最も明るい恒星、あのシリウスのことか? あれは青白い星だったと思うが…。夏の明け方近く、白み始めた東の空に赤く輝くのは、まさしくそのシリウスである。古代エジプトの民は、この星を犬神オシリスの化身として崇め、太陽と共に東の空に現れるのをナイル氾濫の予兆としていた。赤いシリウスを知る人は多くはないだろう。私も山登りをするようになってから初めて目にした。夜明け前に出発する登山者の特権である。

そんなシリウスでさえも、はるかに近距離にある太陽系の惑星の明るさにはかなわない。明けの明星、宵の明星と呼ばれる金星、不気味な赤さの火星、そして圧倒的な明るさを誇る木星。ところで、海や川、森などにくらべ、星をテーマにした曲が少ないように感ずるのは私だけであろうか。今宵は星にちなんだ音楽でも聴くことにしよう。その名も、ずばり『惑星』。知らない人は、まずいるまい。クラシックとしては、それほど有名な、いや人気の曲と呼んで良いだろう。

ホルスト 組曲『惑星』作品32(1916年)

火星に始まり、金星、水星、木星、土星、天王星、海王星と、7曲からなる管弦楽組曲である。作曲したのは英国のグスターヴ・ホルスト(1874~1934年)。太陽系の内側から外側へ…、という順ではない。地球から近い順(こう考えられた時期はあったかもしれないが)でもない。そもそも、太陽系諸惑星の公転軌道は同一平面上ではないから、地球に近づいたり遠ざかったりするものだ。

冥王星がないのは、この曲が作られた当時、まだ存在が知られていなかったからで、発見されたのは1930年になってからである。2006年、国際的な大論争の末、冥王星は第9惑星の地位を失い、準惑星とされた。さらには、地球も含まれていない。ホルストの惑星は、天文学でいうところの惑星ではなく、西洋占星術の惑星(地球から見た惑星)なのである。神秘主義者だったホルストらしいではないか。

作曲に着手したのは1914年。第一次大戦勃発の年である。第一曲が「火星、戦争をもたらすもの」なのは、戦争の予感だろうか。威圧的な五拍子のリズムがこの曲の特徴を物語っている。最も有名なのが、第四曲の「木星、よろこびをもたらすもの」。とりわけ中間部のアンダンテ・マエストーソは、この部分だけ取り出して歌われたりもする。私たち日本人の心の琴線に触れる、なにか懐かしい気持ちにさせられるのは、スコットランド民謡などで耳にすることの多いペンタトニックスケール(五音音階)だからであろう。

管弦楽組曲であるが、ソナタ形式のアレグロで始まる「火星」、アダージョの「金星」、スケルツォ的なヴィヴァーチェの「水星」、アンダンテ・マエストーソの主題を持つ「木星」、アダージョの「土星」、アレグロの「天王星」、アンダンテの「海王星」と、緩急楽章が交互にあらわれるところなど、交響的な特徴を有している。最後が消え入るような女声合唱など、無限の宇宙空間に吸い込まれていくようだ。

第1曲 火星、戦争をもたらすもの

第2曲 金星、平和をもたらすもの

第3曲 水星、翼のある使者

第4曲 木星、よろこびをもたらすもの

第5曲 土星、老いをもたらすもの

第6曲 天王星、魔術師

第7曲 海王星、神秘主義者

さて、あまり小難しいことなど考えずに、音楽そのもを楽しむことにしよう。

::: C D :::

組曲『惑星』は世界的に人気があり、少し前までは演奏会でも頻繁にとりあげられていた。録音の数も多い。この曲の演奏には、大きく分けて三つの様式があるように思う。ひとつはイギリスの伝統的な民謡を彷彿とさせる、やや地味ではあるが、ゆったりとした中に壮大なスケール感を醸し出すもの。英国出身の指揮者にはこのスタイルが多く、同郷のオーケストラとのコンビでそれは最大限に発揮されるようだ。次に、濃厚なロマンチシズムと優雅さを併せもったヨーロッパ的な演奏。そして最後は、大スペクタクル映画のような煌めきと迫力に満ちた、華麗と言うよりはド派手なアメリカン・スタイル。それぞれに良さがあり、好みもあるだろうから、それら三つに合いそうなものを紹介したいと思う。

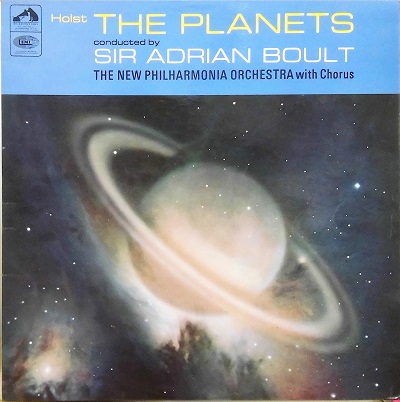

1)ボールト盤

まずは正統派イギリス的演奏として、エードリアン・ボールト(1889~1983年)をあげたい。作曲したホルストの信頼篤く、この曲の初演を任された人である。ライブを除き、『惑星』を全部で五回も録音している。1978年にロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を振った最後のものが高い評価を得ているようだが、私はニュー・フィルハーモニア管弦楽団との1966年の演奏をとりたい。あらゆる意味でスタンダード、後のレコーディングの指標になった演奏だろう。「木星」の中に、“ため”とでも言えば良いだろうか、一呼吸おく箇所がある。ボールトの他のレコーディングにはないのだが、これが実にイギリスを思わせるのだ。

『惑星』を複数回レコーディングしている指揮者はあまりいない。いるとすれば、それはレコード会社の要請であろう。なにしろ人気の曲だから、一定数売れるに決まっている。しかし、ボールトだけは別格だ。作曲者本人を知り、信頼し合い、初演者なのである。曲の解釈、そして曲への思い入れ、この人の右に出るものはいないと言って良いだろう。

指揮:サー・エードリアン・ボールト

演奏:ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

合唱:アンブロジアン・シンガーズ女性グループ

録音:1966年

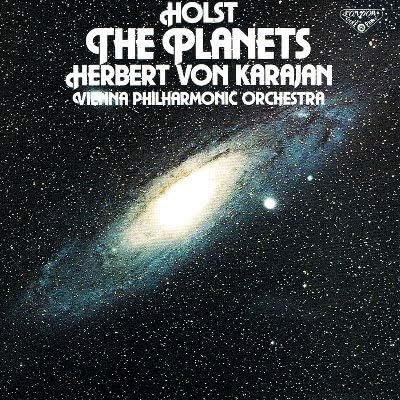

2)カラヤン盤

英国ローカルだった『惑星』が世界的に知られるきっかけになったのは、おそらくこのレコードによるものだろう。広大なレパートリーを誇るヘルベルト・フォン・カラヤン(1908~89年)だが、英国ものの録音は決して多くはなかった。彼がなぜこの曲をとりあげたのかはわからないが、クラシック音楽をビジネスとして見る目、録音技術への関心を思うと、『惑星』はレコード化にうってつけの題材だったのだろう。

「火星」では、ユーフォニアムの代わりにワグナー・チューバが使われている。この頃、ウィーン・フィルはデッカのプロデューサーを務めていたジョン・カルショー(1924~80年)のもと、ゲオルク・ショルティ(1912~97年)の指揮でワーグナーの『ニーベルンクの指輪』全曲録音を進めていたが、それが関係しているのだろうか。ユーフォニアムの澄んだ音にくらべ、やや割れ気味の音が迫力を加えている。

慣れない曲ということもあって、「木星」ではオーケストラがついて行けずにアンサンブルが乱れるところがある。ウィンナ・ホルンは、ダブルピストン・バルブを使用した、基本的にはFシングル管の一種古楽器であるし、ピストンではなくロータリー・バルブのウィンナ・トランペットともども、速いパッセージは得意ではない。楽器が良くなり、演奏技術も進歩した今日であれば、おそらくこのようなことにはならないだろうが、なにしろ60年も前の演奏なのだ。それにしても当時のデッカの録音技術は凄い。半世紀以上前とは思えない音質に驚かされてしまう。

カラヤンは20年後に手兵のベルリン・フィルと再録音している。演奏はさらに洗練され、デジタル録音と相まって、より華麗さを増しているのだが、私はこのウィーン・フィルとの録音の方が好きだ。エポック・メイキングという事実もさることながら、華麗さではなく“華”とでも言えば良いだろうか、チャーミングな優美さに惹かれてしまう。

指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

合唱:ウィーン国立歌劇場合唱団

録音:1961年

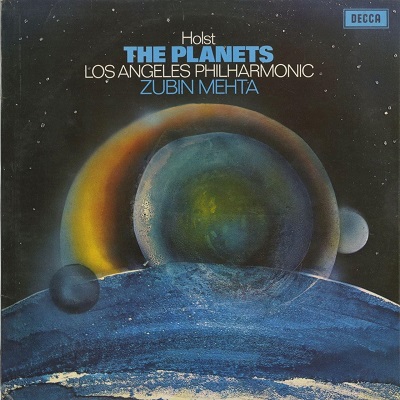

3)メータ盤

インドはムンバイの裕福なパルシーの一族として生まれたズービン・メータ(1936年~)。マゼール、アバド、小澤征爾とともに、カラヤンとバーンスタインの次代を担う四天王として、若いときから将来を嘱望された俊英である。カラヤン&ウィーン・フィルによって、一般に知られるようになった『惑星』であるが、クラシックのファン以外にも広く認知され、その後の大ブレークのきっかけになったのは、おそらくこのレコードだったろう。このとき、メータはまだ35歳。

しなやかな弦セクション、咆哮する金管楽器群。いかにもアメリカ的だ。同じ年に、バーンスタインもニューヨーク・フィルハーモニックとのコンビで録音しているが、ロサンゼルス・フィルの方が明るくて躍動感にまさっている。26歳で音楽監督に就任し、地方オーケストラに過ぎなかった同楽団を全米トップクラスに育て上げた手腕には恐れ入ってしまう。

ニューヨーク・フィルハーモニックに転出したメータは、89年に同曲を再録しているのだが、老成というか巨匠風に過ぎると言うべきか、かつての若さあふれるエネルギッシュな指揮ぶりが好きだったがゆえに、なにかが足りなく思えてしまうのだ。

指揮:ズービン・メータ

演奏:ロサンゼルス・フィルハーモニック

合唱:ロサンゼルス・マスターコラール女声合唱

(合唱指揮:ロジェ・ワーグナー)

録音:1971年

三つの盤の演奏時間を比較すると・・・

| ボールト | カラヤン | メータ | |

| 火 星 | 7:21 | 7:00 | 7:10 |

| 金 星 | 8:51 | 8:18 | 8:05 |

| 水 星 | 4:05 | 3:55 | 3:49 |

| 木 星 | 8:02 | 7:35 | 7:50 |

| 土 星 | 9:13 | 8:30 | 9:52 |

| 天王星 | 6:28 | 5:44 | 5:38 |

| 海王星 | 7:09 | 7:36 | 7:03 |

(しみずたけと) 2023.8.28

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ