この曲は、ポーランドの作曲家ヘンリク・グレツキ(1933〜2010年)によって作られた。1976年の作品だから、現代音楽の範疇にあるといえるだろう。現代音楽と聞くと、なにやら難しい、斬新すぎてわかりづらいものを思い浮かべがちだが、この曲はそういった類ではない。

グレツキはポーランド南部、オーデル川に近いチェルニツァに生まれた。かつてドイツ領だった頃はシレジアと呼ばれていた地域に属する。

初期のグレツキは、不協和音を多用するなど、音によるアナーキズムとでも呼べそうな、非常に前衛的な音楽に傾倒していた。交響曲第1番などはその典型であろう。しかし、音楽に宗教性を打ち出すようになってからは、調性的側面を重視し、現代音楽としてはわかりやすいものへと変貌していった。この交響曲第3番は、そうした彼の変革期の到達点ともいえる作品である。

とはいってみたものの、オーケストラとソプラノ独唱によるこの交響曲は、交響曲のセオリーからはかなり逸脱している。三楽章構成であり、すべての楽章がレント、非常にゆっくりしたもので、楽章間に緩急がないことなどが特徴である。しかし、古典から現代に至る様々な様式、三和音やオクターブ、私たち日本人には馴染み深いペンタトニックなどが散りばめられ、そのことが「聴きやすさ」を生み出しているのだと思う。

第1楽章で歌われるのは、15世紀に書かれた、ポーランド南部の町オポーレの民謡。「我が愛しの、選ばれし息子よ、汝の傷をこの母と分かち合いたまえ…」。我が子イエスをなくした聖母マリアの嘆きを歌う哀歌である。

第2楽章は、今やリゾート地として知られるポーランド南部のザコパネにあったゲシュタポ収容所の独房の壁に少女が走り書きした、「お母さま、どうか泣かないでください。汚れなき聖母様、いつも私をお守りくださいませ…」で始まる。すべての壁という壁には何かしら書かれていた。「出せ〜!」「オレは無実だ!」「死刑執行人のヤロー!」等々、みな大人たちの言葉である。それにくらべ、この少女の祈りはどうだ。泣いたり絶望したりすることなく、さりとて復讐を求めているのでもない。

第3楽章の歌詞は、第一次大戦後のシレジア蜂起で、ドイツ軍に息子を殺された母親の嘆きである。「わたしの愛しい息子は何処に?」と歌う、シレジア民謡からとられたものだという。つまり、第1と第3楽章は子を亡くした親の、第2楽章は親と離ればなれになった子の立場から歌われた、子への母性、親への思慕、そして苦悩である。

グレツキはこの曲を妻のヤドヴィガ・ルランスカに捧げた。歴史的な出来事や政治への応答とするつもりがなかったのなら、この曲の内包するメッセージは何だろうか。親子、特に母親と子どもの絆かもしれない。1960年代、ホロコーストにかかわる音楽を依頼され、彼自身もアウシュヴィッツをテーマにした作品を作ろうとしたようだが、完成させたものはひとつもない。彼は次のように語っている。

私の家族の多くは強制収容所で亡くなりました。祖父はダッハウで、叔母はアウシュヴィッツで。ポーランド人とドイツ人の関係はご存知だと思います。しかし、バッハもシューベルトもシュトラウスもドイツ人でした。誰もがこの小さな地球上で、それぞれの立場を持っています。そのことが背後にありました。この曲のテーマは戦争ではありません。「怒り」ではなく、ありきたりの悲しみを歌った交響曲なのです。

初演では否定的な反応が多く、決して芳しいものではなかった。ひっぱり出された古い民謡を延々と一時間弱も引きずっているだけというのである。本当かどうかわからないが、終わり近くでイ長調和音が21回くり返されるのを聴いたピエール・ブーレーズ(1925〜2016年)が「バカバカしい!」と叫んだと伝えられている。

その一方、名優ジェラール・ドパルデュー(1948年〜)とソフィー・マルソー(1966年〜)が共演したモーリス・ピアラ(1925〜2003年)による1985年のフランス映画『ポリス』の中で、本作の第3楽章の一部が使われている。なぜか日本では上映されなかったようだが、サウンドトラックの売れ行きが好調だったというから、本国ではそれなりの人気があったのだと推測される。

また、英国ではグダニスクの造船所で始まったポーランドの《連帯》を支援する人たちが、この曲をコンサートや映像作品の中で使ったということだ。耳目を集めるようになったのは、現実の政治とは一線を画すという作曲家の思いから離れて、かなり政治的な背景があったといえそうである。しかし、グレツキ自身が《連帯》を支持していたこともまた事実である。

そうした状況の中でミリオンセラーとなったのが、このジンマン盤なのだ。米国の著名な音楽評論家マイケル・スタインバーグ(1928〜2009年)は、1998年、次のように問いを投げかけている。「みんな本当にこの交響曲を聴いているのかね?この曲のCDを買っている人の中で、理解できない言語で歌われる54分間の非常にスローな音楽が、自分の期待を上回る代物であると、本気でそう思う人がいったいどれだけいるのだろうか?」と。彼はノーベル賞作家ボリス・パステルナーク(1890〜1960年)―ソ連当局の圧力で受賞を辞退しているが―の小説『ドクトル・ジバゴ』を引き合いにして、「みな競うようにしてこの本を買ったものの、読むことができた人はほとんどいなかった。それと似ている」というのだ。

なるほどども思う。ポーランド語の歌詞がわかる人は少ない。私の場合も、ポーランド人の友人―来日した映画監督のアンジェイ・ワイダ(1926〜2016年)や民主化運動を牽引したレフ・ワレサ(1943年〜)の通訳を務めた人物である―の助けがあるからこそ、どうにか意味をとれるだけだ。緩急も盛り上がりもない音楽は、確かにBGM的ではある。ベートーヴェンの交響曲のように、コンサート会場で襟を正して聴く音楽とは少し違うかもしれない。しかし、歴史を俯瞰し、政治を複眼的に見ることで社会のあり方を考えてきた者として、心に響くというか、突き刺ささるというか、訴えるようなメッセージが静かに伝わってくるのだ。作曲家本人の意思が、先に書いたとおりであるとするなら、それとは相容れないことかもしれないが。

なお、スタインバーグの出自を、ひとつだけ書いておこう。彼はワイマール共和制時代のドイツ、ブレスラウの町に生まれた。第二次大戦後、ここはポーランド領となり、現在はヴロツワフと呼ばれている。グレツキとスタインバーグ、二人の出身地がシレジアなのは全くの偶然だろうが、なにか因縁めいたものを感ずるのは私だけだろうか。

いま、ガザから、ウクライナから、ミャンマーから、アフリカの各地から、世界のいたるところから、子どもを奪われた母親たち、親を探す子どもたちの嘆きが聞こえてくる。私たちは何をなすべきなのか。次は自分たちに起こることかもしれない。そんなことを思う。

::: C D :::

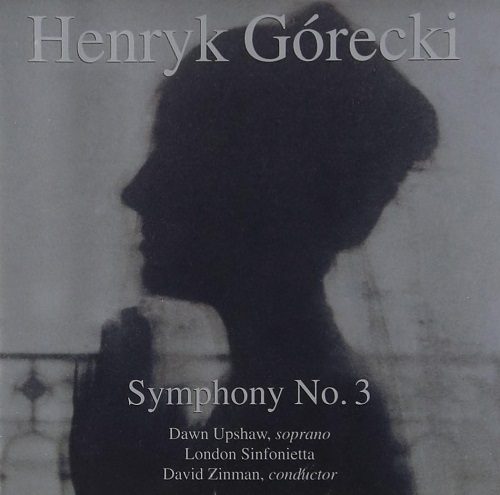

交響曲第3番『嘆きの歌の交響曲』

東西冷戦の終結が、西側の音楽産業を旧共産圏の音楽家へとアプローチさせるきっかけになったのは間違いなかろう。このディスクも、米国の指揮者と独唱者、英国のオーケストラによるもの。1993年に発売されるや、100万枚を超えるベストセラーを記録し、全英レコードチャートの第6位となった。米国でもクラシックチャートで38週にわたって首位を獲得するなど、クラシック音楽、しかも現代音楽としては異例のことである。

デイヴィッド・ジンマン(1936年〜)は、全米有数の名門音楽院を有するオハイオ州のオーバリン大学でヴァイオリンを学んだ。その後、マサチューセッツ州のバークシャー音楽センターで、フランスの巨匠ピエール・モントゥー(1875〜1964年)に師事して指揮を始める。ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を努め、一地方オーケストラにすぎなかったボルチモア交響楽団を全米屈指の存在に育て上げるなど、オーケストラ・ビルダーとしての手腕を発揮。チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団とは、音楽監督時代にベートーヴェンやマーラーの交響曲全集を録音している。

ソプラノ独唱のドーン・アップショウ(1960年〜)は、オペラから歌曲、バロックから現代音楽まで幅広くこなす実力者だが、ここでも実に清澄な歌唱を聴かせる。とりわけ第2楽章は神々しいまでに素晴らしく、声の力こそ違うものの、往年のキルステン・フラグスタート(1895〜1962年)を思わせるほどだ。素晴らしいだけに、その歌詞が聴く者の涙を誘う。

ロンドン・シンフォニエッタは、なにやらロンドン交響楽団と混同しそうな名称だが、現代音楽を演奏するために1968年にロンドンで設立された、比較的若いオーケストラである。吹奏楽の世界ではよく知られたエルガー・ハワース(1935年〜)やモーリス・センダックの台本による子どものためのオペラ『かいじゅうたちのいるところ』や『ヒギレッティ・ピギレッティ・ポップ!』を作曲したオリヴァー・ナッセン(1952〜2018年)らが音楽監督を務めるなど、現代クラシック音楽の演奏にかけては、今や名門といって良いだろう。

いずれにしても、このディスクがジンマン、アップショウ、ロンドン・シンフォニエッタ、そしてグレツキの名前を有名にしたことは確かだと思う。

指揮:デイヴィッド・ジンマン

演奏:ロンドン・シンフォニエッタ

独唱:ドーン・アップショウ

録音:1991年

(しみずたけと) 2023.12.7

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ