モーツァルトの『レクイエム』の次がヴェルディの『レクイエム』だった。きっと次はフォーレの『レクイエム』に違いない。そう思った人が多いだろう。なにしろ モーツァルト、ヴェルディのと合わせて《三大レクイエム》などと奉られているくらいの作品なのだから。ご明察である。

私としては《三大レクイエム》という呼称は大嫌いなのだが、そうは言っても、この作品には採りあげるだけの十分な理由があり、素通りするわけにもいくまい。作品自体は、他の二つとくらべて小ぶりと言って良く、演奏時間はヴェルディのレクイエムの約半分にも満たないものだ。しかし…、である。

ガブリエル・フォーレ(1845~1924年)はカトリックの伝統が根強い南フランスに生まれた。幼児から教会の運営する学校で教育を受けたことから、カトリック教会との関係が密接だったと想像される。教会のオルガニストや楽長を務める中で、古い教会音楽に特有な旋律、和声、構成、表現などを自家薬籠中とし、数多くの宗教作品を残した。この『レクイエム』も、二声間の応答、独唱と合唱の交唱、独特のカノン技法など、中世カトリック教会音楽の伝統を踏襲した楽曲構成となっている。

ヴェルディより30年少々後の生まれであるが、『レクイエム』という作品同士でくらべると、その差はわずか14年だ。国民国家の意識が高まり、国家が膨張する時代を生きた二人だが、ヴェルディの音楽が、近代化と歩調を合わせるかのように、豪奢な響きをまとったのに対し、フォーレのそれは、モーツァルトよりさらに前の時代の、まるで中世の調べをよみがえらせ、洗練させたかのような静謐さを漂わせ、さりとて少しも古びていない。

第1曲 イントロイトゥス(入祭唱)、キリエ(憐れみ給え)

入祭文は死者の永遠の安息を神に嘆願する、キリエは主とキリストに憐れみを求める、それぞれの祈り。

第2曲 オッフェルトリウム(奉献唱)

神に犠牲を捧げ、死者を罪と地獄から免れしめ給えとの祈願。

第3曲 サンクトゥス(聖なるかな)

神への感謝を捧げ、その栄光を称える賛歌。

第4曲 ピエ・イエス(慈悲深きイエス)

死者の安息をイエスに求願。

第5曲 アニュス・デイ(神の小羊)

神の子羊たるキリストに捧げる祈り。

第6曲 リベラ・メ(救い給え)

死者の罪が赦されるために捧げられる祈願。

第7曲 イン・パラディスム(楽園へ)

出棺および埋葬の時に歌われる聖歌。

キリスト教社会において、死は最後ではない。死の後に控えているもっと大きな儀式がある。それが最後の審判だ。キリスト教徒にとっては、死は最後の審判に至るまでの通過点に過ぎない。

フォーレの『レクイエム』が他のレクイエムと異なるのは、「ディエス・イレ」が省かれているところだろう。「ディエス・イレ(怒りの日)」は、キリストが過去を含めたすべての人間を地上に復活させ、生前の行いを審判し、永遠の命を授けられて天国に住む者と、地獄に落とされて永劫の責め苦を加えられる者とに選別する日であり、終末思想そのものである。また、第7曲の「イン・パラディスム」は、他のレクイエムには含まれないことが多い。このレクイエムが、死者のためというより、残された者のためのものであることを思わせるゆえんである。悲しみよりは慰めと救済に焦点をあてた、透明で柔和な表情に満ちた名曲であろう。

::: CD :::

レクイエム ニ短調 作品48(1887年)

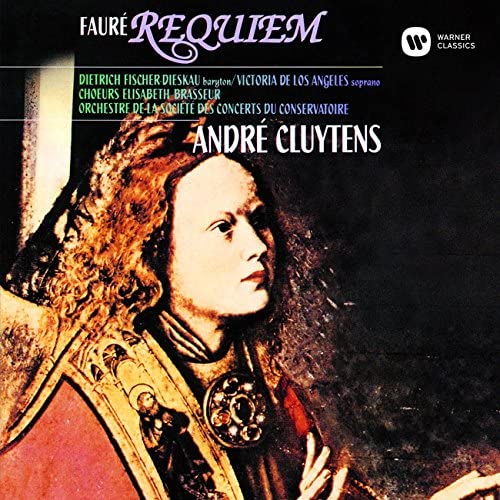

1)クリュイタンス盤

アンドレ・クリュイタンス(1905~67年)の二度目の録音。作曲者の意図はつましいものだったはずだが、ここにあるのは豊かな色彩や大きなスケール、技巧を凝らした情感表出。指揮者の美的感覚が反映された、まさに美しく洗練された共有財産として昇華されたレクイエムである。ロス・アンヘレスとフィッシャー=ディースカウという最高の歌手を起用し、教会ではなく演奏会場で聴くことを前提にしたものだと考えれば、録音から半世紀以上が過ぎたにもかかわらず、この曲の決定版とも言える存在であろう。無類に美しい合唱だが、当時の収録技術(マイクの位置と数)のせいだろう、明瞭さに少しだけ不満を感じるかもしれない。

独唱: ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス(ソプラノ)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)

合唱: エリザベート・ブラッスール合唱団

指揮: アンドレ・クリュイタンス

演奏: パリ音楽院管弦楽団

アンリエット・ピュイグ=ロジェ(オルガン)

録音: 1962年

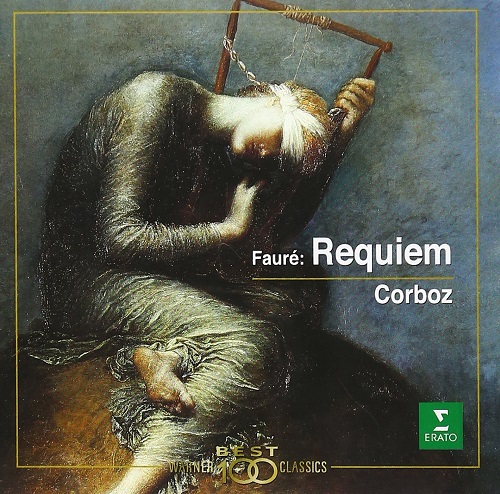

2)コルボ盤

この曲は、1888年、フォーレが合唱長を務めていたマドレーヌ寺院において、作曲者自身の手で初演されたのだが、当時のマドレーヌ寺院は、女性の合唱団員が認めておらず、楽譜もボーイ・ソプラノの音域に合わせたものになっていた。宗教曲の専門家として、ルネサンスから近現代にいたるまで幅広く手がけてきたミシェル・コルボ(1934~2021年)は、原曲を忠実に再現するかのように、ボーイ・ソプラノと児童合唱を組み合わせ、静かで敬虔な祈りに満ちたものとしている。

独唱: アラン・クレマン(ボーイ・ソプラノ)

フィリップ・フッテンロッハー(バリトン)

合唱: サン=ピエール=オ=リアン・ド・ビュール聖歌隊

指揮: ミシェル・コルボ

演奏: ベルン交響楽団

フィリップ・コルボ(オルガン)

録音:1972年

(しみずたけと) 2023.2.14

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ