ベートーヴェンとならんでポピュラーな交響曲第9番の作曲家といえば、やはり《新世界》のドヴォルザークであろう。ベートーヴェンの第9が器楽と声楽との融合を特徴とするなら、ドヴォルザークのそれは器楽による歌、ボヘミア節とでも言ったらよいだろうか、あのメロディにこそ魂が宿っているように思える。

アントニン・ドヴォルザーク(1841~1904年)は北ボヘミア、現在のチェコに生まれた。フランス革命後の欧州で、国民国家の意識が高まっていく時代である。ロマン派に属する音楽家たちもまた、民族的なアイデンティティを主張あるいは盛り込んだ音楽を作るようになった。民族の間に語り継がれてきた物語や詩、歌い継がれてきた伝統的な旋律を採り入れた作曲家たちを総称して国民楽派と呼んでいる。これまでとりあげてきたロシアのムソルグスキーやフィンランドのシベリウス、ドヴォルザークと同郷のスメタナなどがそうだ。チャイコフスキーもその一人に含めて良いと思うのだが、ドイツ音楽の影響が強いことから、ロシア国民楽派とみなす人、みなさない人と、評価が分かれている。

ドヴォルザークは、交響曲から室内楽、声楽と、幅広いジャンルで優れた作品を残しているが、国民楽派には歌劇や標題音楽に特色を打ち出すケースが多いことを思うと、このあたりがやや異質なところかもしれない。ここで紹介するのは、そんなドヴォルザークによるレクイエムである。

ドヴォルザーク: レクイエム

作品89(1890年)

演奏時間が90分を超えるにもかかわらず、旋律は素朴かつ情感を漂わせた美しく、聴く者を飽きさせない、疲れさせない、親しみやすい作品に仕上がっている。深い祈りの美しさから、神への畏敬を示す荘厳な激しさへのダイナミズムは、ドヴォルザークが敬虔なカトリック信者であったことを思わせるものだ。また、バッハの《ロ短調ミサ》の第三曲からの引用によって曲が開始されるのも興味深い。

第1曲 入祭文

第2曲 昇階誦

第3曲 怒りの日

第4曲 奇しきラッパの響き

第5曲 哀れなるわれ

第6曲 思い出したまえ

第7曲 呪われたもの

第8曲 涙の日

第9曲 奉献文

第10曲 賛美の生け贄と祈り

第11曲 聖なるかな

第12曲 慈悲深きイエスよ

第13曲 神羊誦

テクストは、レクイエムお決まりのラテン語によっているが、一部文節の切り方が、グレゴリオ聖歌から脈々と続くスタイルとは微妙に異なっているところがあったり、第3曲の「怒りの日」がドヴォルザーク自身の手によるものになっていたりする。牧歌的にも感じられる親しみやすさの秘密は、こうしたところにあるのかもしれない。

::: CD :::

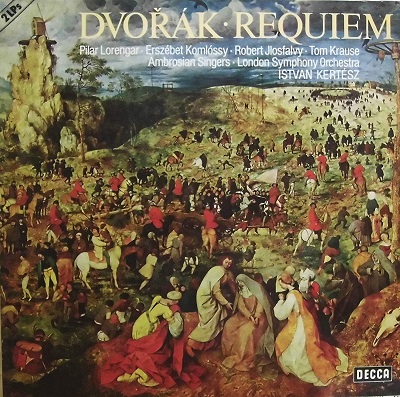

1)ケルテス盤

この曲のベストの一つと言っても、間違いではなかろう。英国バーミンガム音楽祭の委嘱により作曲され、1891年にドヴォルザーク自身の指揮によってバーミンガムで初演されたことを思うと、英国とのつながりの深さを感じる。ハンガリー生まれのイシュトヴァン・ケルテス(1929~73年)は、ロンドン交響楽団の楽団員からは絶大な信頼を受け、この時期、同楽団と精力的にドヴォルザークの作品を録音していた。正統かつ模範的な演奏だが、だからといって教科書的な退屈な堅苦しさは微塵もなく、“ドヴォルザーク愛”に満ちあふれたものとなっている。

いつもながらインターナショナルな音が持ち味のロンドン交響楽団だが、こうした宗教曲は、地域的なアクや民族性を出し過ぎず、ほどほどに抑えた方が普遍性を醸し出し、誰にでも受け入れやすくなって良いのかもしれない。独唱陣は文句なし。合唱を受け持つアンブロジアン・シンガーズも、多彩な表現が求められ、技術的に難しいとされるこの曲を、豊かな表現力で美しい声を響かせている。まさに合唱王国イギリスの面目躍如といったところ。半世紀も前のものだが、今日聴いても不満を感ずることはないだろう。英デッカの録音技術、恐るべし。

独唱:ピラール・ローレンガー(ソプラノ)

エルジェーベト・コムロッシー(メゾ・ソプラノ)

ロベルト・イロシュファルヴィ(テノール)

トム・クラウセ(バリトン)

合唱: アンブロジアン・シンガーズ

指揮:イシュトヴァン・ケルテス

演奏:ロンドン交響楽団

録音:1969年

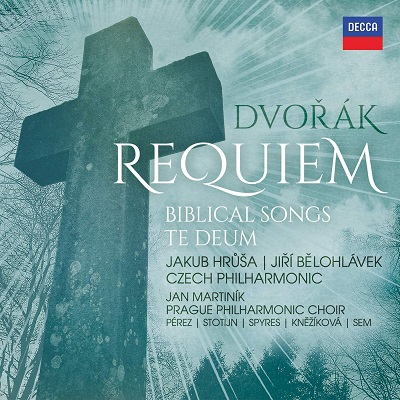

2)フルシャ盤

こちらはチェコの指揮者、オーケストラ、合唱団による、ボヘミアの香り高い演奏である。ヤクブ・フルシャは1981年にブルノに生まれた、40代になったばかりの気鋭の指揮者。2010年には、プラハの春国際音楽祭オープニング・コンサートの指揮者を務めた。これは同音楽祭の最年少記録である。2010年から7年間、東京都交響楽団の首席客演指揮者の地位にあったので、知る人も多いに違いない。

本CDには、フルシャによる『テ・デウム』とともに、イルジー・ビエロフラーヴェク(1946~2017年)がタクトをとる『聖書の歌』が収録されている。ヴァーツラフ・スメターチェク、カレル・アンチェル、ラファエル・クーベリック、ヴァーツラフ・ノイマン、ズデニェク・コシュラーといったビッグ・ネームの陰に隠れがちだが、少しも引けをとらない指揮者だった。この演奏は最晩年、亡くなった年の貴重なライブ録音である。

独唱: アイリン・ペレス(ソプラノ)

クリスティアーネ・ストーティン(メゾ・ソプラノ)

マイケル・スパイアーズ(テノール)

ヤン・マルティニーク(バリトン)

合唱: プラハ・フィルハーモニー合唱団

指揮: ヤクブ・フルシャ

演奏: チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

録音: 2017年(ライブ)

歌曲集『聖書の歌』作品99(1894年)

独唱: ヤン・マルティニーク(バリトン)

指揮: イルジー・ビエロフラーヴェク

演奏: チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

録音: 2017年(ライブ)

テ・デウム 作品103(1892年)

独唱: カテリーナ・クネージコヴァ(ソプラノ)

スヴォタプルク・セム(バリトン)

合唱: プラハ・フィルハーモニー合唱団

指揮: ヤクブ・フルシャ

演奏: チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

録音: 2018年(ライブ)

(しみずたけと) 2023.7.30

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ