数多あるレクイエムも、元をたどれば中世のグレゴリオ聖歌に行き着く。前に紹介したモーリス・デュリュフレ(1902~86年)のレクイエムは、グレゴリオ聖歌の現代的解釈とでも言えば良いだろうか、グレゴリオ聖歌が20世紀に生まれたのなら、このような響きを伴うのかもしれない。

それでは、もっと中世に近い時代、ルーツであるグレゴリオ聖歌により近しい音楽はどうなのであろう。ここにとりあげたフランチェスコ・ドゥランテ(1684~1755年)の『レクイエム ト短調』なら、グレゴリオ聖歌と古典派のモーツァルトの『レクイエム』の橋渡しをしてくれそうだ。

ドゥランテはイタリアのナポリ生まれ。音楽の父と呼ばれるヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685~1750年)と同じ時代を生き、宗教曲や器楽曲、イタリア古典歌曲を残している。聖オノフリオやポーヴェリ・ディ・ジェス・クリスト、聖マリア・ディ・ロレートなど、いくつもの音楽院で教育活動に力を注いだ人で、たくさんのオペラ作曲家を輩出した。当時の音楽学校は、教会や修道院に付随しており、音楽学校を表すミュージック・コンサーヴァトリー(conservatory)は、それらが孤児や女性、病人、老人を保護する(conserve)場であったことに由来している。弟子たちに音楽を教えながらも、この人の作品は神への捧げものだったことがうかがえる。

Introitus:

1. Requiem aeternam

2. Kyrie

Gradualis et tractus:

3. Requiem aeternam – In memoria aeterna

4. Fuga in C Minor

Sequentia:

5. Dies Irae, dies illa

6. Recordare Jesu pie

7. Ingemisco tamquam reus

8. Confutatis maledictis

9. Lacrymosa dies illa

Offertorium:

10. Domine Jesu Christe

11. Hostias

Sanctus:

12. Sanctus

13. Benedictus

14. Toccata (Anonymous, Naples, XVII sec.)

15. Agnus dei

Communio:

16. Lux aeterna

Exitus:

17. Libera me domine

::: CD :::

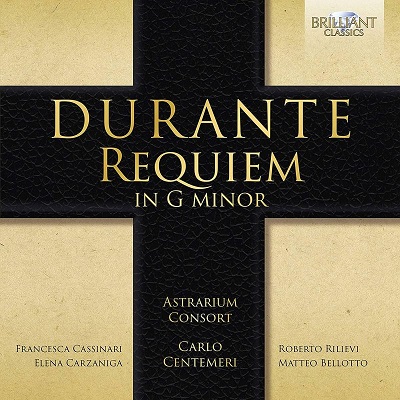

レクイエム ト短調(1746年)

耳にすることが決して多いとは言えないドゥランテの『レクイエム』だが、英国の大学聖歌隊による合唱と演奏がそれなりに見つかる。イタリアの教会、イタリアの音楽院と深い関わりのあったイタリア人のドゥランテ。その作品ということで、ここではイタリアの演奏家によるものを選んでみた。当時、イタリアという国家はまだ現れていなかったのだけれど、そこは目をつぶってもらうとして…。

独唱: フランチェスカ・カッシナーリ(ソプラノ)

エレーナ・カルツァニーガ(コントラルト)

ロベルト・リリエーヴィ(テノール)

マッテオ・ベッロット(バス)

演奏: アストラリウム・コンソート

カルロ・チェンテメーリ(オルガン、指揮)

録音: 2018年

(しみずたけと) 2023.4.14

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ