来週はもうクリスマス。コロナ禍のせいだろうか、以前のようなけたたましいまでの商戦は見られなくなったような気がする。もともとキリストの生誕を祝う宗教行事だったものが、わが国ではちょっと違和感を抱かざるを得ない、やたら騒々しいだけの季節イベントと化してしまったように感ずるのは私だけだろうか。個人的には、この時期はもう少し静かに過ごしたいと思っているのだが。

CDショップの店頭には、クリスマスの曲を集めたディスクが並ぶ。多くは、既存の音源の中から、それらしいものを寄せ集めたオムニバス盤だ。季節商品ではあるが、ブッシュドノエルとは違うのは、25日になっても投げ売りされたりしないところだろう。ここで紹介するのは、クリスマス曲集として制作されたもの。けっして新しい録音ではないが、私のお気に入りだ。

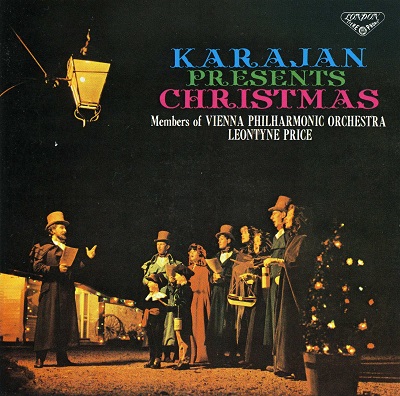

カラヤン/アヴェ・マリア

オリジナルのタイトルは“Christmas with Leontyne Price”のはずだが、最初に買ったLPレコードでは《カラヤン/アヴェ・マリア》となっていた。デッカに録音された、ヘルベルト・フォン・カラヤンとウィーン・フィルの演奏が10種類ほどラインアップされたシリーズの一枚で、当時はロンドン・レーベル(販売はキングレコード)。カラヤン来日に合わせた企画だからなのだろうが、このレコードの主役は、誰が考えてもソプラノ独唱のレオンタイン・プライスだろう。CD化されたあとも、あいかわらず同じ日本語タイトルが添えられている。

プライスは、1927年、アメリカのミシシッピ州に生まれた。人種差別の強い南部だが、歌唱力を認められ、ジュリアード音楽院の奨学生に。25才の時にダラスで歌手としてデビューするが、1958年、カラヤンがヴェルディの歌劇『アイーダ』のタイトル・ロールに起用。ウィーン国立歌劇場という世界の檜舞台での成功によって、一躍脚光を浴びることになる。

当時、まだ黒人に対する偏見は根強かったはず。米国で公民権法が成立したのは1964年のことである。カラヤンが、楽壇の帝王として君臨するようになるのはもう少し後のことであるが、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者だけあって、反対派を沈黙させるだけの十分な力を持っていたということだろう。その後、プライスはコヴェントガーデン王立歌劇場、ミラノ・スカラ座、メトロポリタン歌劇場に登場するようになり、国際的なオペラ歌手の地位を確立していく。

カラヤンは、1966年のザルツブルク音楽祭で、ビゼーの歌劇『カルメン』にグレース・バンブリーを起用し、87年のウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートではキャスリーン・バトルと共演するなど、西洋クラシック界から人種偏見を排除するという大きな役割をになった人物なのではなかろうか。

ここで聴くプライスの歌唱は見事である。あたたかみのあるビブラートに、こちらの心までもがふるえる。声楽的な評価としては、ビブラート(声のゆれ)のない方が優れた声ということになっているようだが、私は彼女のビブラートがたまらなく好きだ。このあたりは好みの問題ではあるのだが。

曲目はクリスマスの定番ばかり。フランツ・グルーバーの「きよしこの夜」を知らぬ人はいるまい。ここでは英語とドイツ語で歌われている。そういえば、「天(あめ)には栄え」がフェリックス・メンデルスゾーンの作であったことを、ずいぶん長いこと忘れていた。ジョン・ホプキンズの「われらは3人の王」とリチャード・ウィリスの「あめなる神には」、どちらもアメリカの牧師による讃美歌である。「あら野の果てに」はフランスの、「もみの木」はドイツの、「ともに喜びすごせ」はイングランドの古いキャロル。そして「おさなごイエス」は、プライスが歌ってこその黒人霊歌だ。

「高き天より」は、宗教改革で名高いマルチン・ルターが、1534年に書いたテクストに、1539年に自身で曲をつけたものと言われている。これをもとに、有名なオルガンによるコラール(BWV 700)を作ったのが、音楽の父と称されるヨハン・セバスチャン・バッハ。フランツ・シューベルトの「アヴェ・マリア」は、ウォルター・スコットの詩『湖上の美人』のドイツ語訳につけられたもので、同名の歌曲集の中の一曲。もともとは宗教曲ではなく、エレン・ダグラスが湖畔で父の罪の赦しを聖母マリアに乞う「エレンの歌 第3番」である。竪琴を思わせる伴奏が実に魅力的だ。アドルフ・アダンはバレエ『ジゼル』で有名だが、この「オー・ホーリー・ナイト」は声楽家が好んで歌う一曲。原詩はフランス語だが、ここではジョン・ドワイトによる英語の歌詞で歌われている。なんとゴージャスなクリスマス・キャロルであることか。

もうひとつの「アヴェ・マリア」は、シャルル・グノーがバッハの『平均律クラヴィーア曲集 第1巻』にある「前奏曲第1番ハ長調」を移調し、これを伴奏に、カトリック教会の祈祷文を歌詞にした歌曲。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの「アレルヤ」は、カストラート歌手ヴェナンツィオ・ラウッツィーニのために作曲した『エクスルターテ・ユビラーテ』の終楽章である。

キャロル(カロル)とは、本来は宗教とは無関係の、踊りとともに楽しむ共同体の世俗的な祝い歌で、クリスマスの頃に歌われたものがクリスマス・キャロル。中世以後、教会がこれらを讃美歌や聖歌に取り込みながら、壮大な宗教音楽の世界を築くことを思うと、クリスマスはキリスト教そのものであり、西洋クラシックが教会音楽から生まれてきたことを、否応なしに再認識させられるのではなかろうか。1961年の録音だから、もう半世紀以上も前のものだが、今なお現役で通用する名盤だと思う。

1.きよしこの夜(グルーバー)

2.天には栄え(メンデルスゾーン)

3.われらは3人の王(ホプキンズ)

4.あら野の果てに(フランスのカロル)

5.もみの木(ドイツのカロル)

6.ともに喜びすごせ(イングランドのカロル)

7.あめなる神には(ウィリス)

8.高き天より(ルター)

9.おさなごイエス(黒人霊歌)

10.アヴェ・マリア(シューベルト)

11.オー・ホーリー・ナイト(アダン)

12.アヴェ・マリア(バッハ、グノー)

13.アレルヤ K.165(モーツァルト)

独唱:

レオンタイン・プライス(ソプラノ)

合唱:

ウィーン楽友協会合唱団

ラインホルト・シュミット(合唱指揮)

ウィーン・グロスシュタット少年合唱団

演奏:

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:

ヘルベルト・フォン・カラヤン

録音: 1961年6月

ウィーン・ソフィエンザール

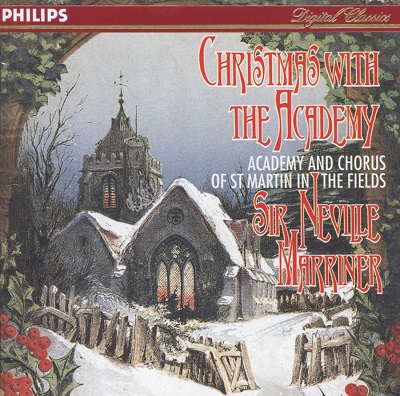

CHRISTMAS WITH THE ACADEMY

もう一枚。こちらはネヴィル・マリナー(1924~2016年)が指揮するアカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズの管弦楽団及び合唱団によるもの。セント・マーティン・イン・ザ・フィールズとは、ロンドンの観光名所トラファルガー広場に面する、スコットランド出身の建築家であるジェームズ・ギブス(1682~1754年)の代表的建築とされるSt. Martin-in-the-Fields教会のことで、ヴァイオリン奏者のネヴィル・マリナーが、1959年、ここを拠点に、各オーケストラのトップないしセカンド奏者を集めて創設したのがアカデミー…云々、略称、ASMF。もともとは指揮者なしの弦楽合奏団だったが、徐々に規模が大きくなり、現在ではオーケストラとみなして良いだろう。しばしば「アカデミー室内管弦楽団」の表記がみられるが、これは誤りである。

小編成の管弦楽団だけあって、実に音が澄んでいる。合唱が加わると、まるで教会で聴いているような気がしてこないだろうか。この教会は、ホームレス支援に力を入れており、チャーチヤードにある野外マーケットの下(地下の空間)で炊き出しをしていたことを思い出す。学校、病院、孤児院、救貧院、これらは教会や修道院の事業だった。それと並行して、音楽や芸術も支えてきたことを思えば、驚くにはあたらない。

ロンドン交響楽団(LSO)、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団(LPO)、フィルハーモニア管弦楽団(PO)、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団(RPO)、BBC交響楽団、そしてASMFと、ロンドンにはワールド・クラスのオーケストラが六団体もある。こんな都市は他にない。アメリカほど陽気ではなく、ディケンズの『クリスマス・キャロル』に見られる暗さを感じさせるロンドンのクリスマス。どの楽団も、それを思い出させる音色を聴かせてくれた。

それでは、クリスマスを心やすらかに!

1.Church Bells – Past Three a Clock 3時を過ぎて(イギリス伝承)

2.O Come, All Ye Faithful 神のみ子は今宵しも

3.Ding Dong! Merrily on High ディンドン、高らかに(フランス民謡)

4.In the Bleak Midwinter 木枯らしの風はほえたけり(ダーク)

5.Sinfonia from Christmas Oratorio (Bach) クリスマス・オラトリオ:シンフォニア(J.S.バッハ)

6.Once in Royal David’s City 昔、ダビデの村に(ゴーントリット)

7.Sussex Carol サセックス・キャロル(イギリス伝承)

8.Quelle est cette odeur agréable? なんとかぐわしいこの香り(フランス伝承)

9.Il est né le divin enfant み子がお生まれに(フランス伝承)

10.L’enfance du Christ (Berlioz)オラトリオ《キリストの幼児》より:(ベルリオーズ)L’adieu des bergers à la Sainte Famille 羊飼いとの別れ

11.同上。Le repos de la Sainte Famille サン・ファミーユの休息

12.Es ist ein Ros entsprungen 薔薇の花がほころんだ(プレトリウス)

13.Stille Nacht きよしこの夜(グルーバー)

14.Still, Still, Still 静かに、静かに(ドイツ伝承)

15.Singt und klingt イエスのために歌い、奏でよ(プレトリウス)

16.The Holly and the Ivy ひいらぎとつたは(イギリス伝承)

17.The Three Kings 聖なる三博士(コルネリウス)

18.Tomorrow Shall Be My Dancing Day 明日が私が踊る日(イギリス伝承)

19.Away in a Manger 神のみ子のイエスさまは(カークパトリック)

20.Christmas Song (Personent hodie) パーソナント・ホーディー(ドイツ伝承)

21.In dulci jubilo もろびと声あげ(ドイツ伝承)

22.Jesus Christ the Apple Tree りんごの木なるイエス・キリスト(ポストン)

23.Hark! The Herald-angels Sing – Church bells あめにはさかえ(メンデルスゾーン)

Academy & Chorus of St. Martin-in-the-Fields

Conducted by Sir Neville Marriner

Recording: St. John’s, Smith Square, London, UK,

January 1994

(しみずたけと) 2021.12.18 執筆

『讃美歌/聖歌を探す』へ跳ぶ

9j音楽ライブラリーへ跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ

「クリスマスのうた」への1件のフィードバック