ウクライナ戦争が始まってまもなく十ヶ月。まだ終わりが見えてこない。それどころか、先月15日には隣国ポーランドにミサイルが着弾し、二人が死亡した。ロシア軍のではなく、ウクライナの迎撃ミサイルだという。しかし、非難されるべきはロシアであろう。いかなる理由であろうと、軍事力をもって侵攻した、すなわち戦争を始めたのはロシアなのだから。

自国目がけて飛来するミサイルから国民の生命と財産を守るのは自衛であり、ウクライナでなくとも主権国家として当然の行為である。回避する方法は、今のところ撃ち落とす以外にない。発射地点にUターンさせるような誘導技術でも開発されれば、それが一番だとは思うが。

そんなことを考えながら、ポーランドという国を思う。18世紀末、この国はロシア、プロイセン、オーストリアにより、三度にわたって国土を分割された。1795年の第三次分割で、ポーランドという国は地球上から消滅させられた、そんな苦難の歴史を抱えている。

フレデリック・ショパンは、1810年、ワルシャワの西方54kmにあるジェラゾヴァ・ヴォラの村に生まれた。このピアノ協奏曲第1番ホ短調は30年の作曲であるから、まだ20歳のときの作品ということになる。第1番だが、ピアノ協奏曲としては、実は二番目の作品なのだ。ピアノ協奏曲第2番ヘ短調が作られたのは、前年の29年。出版順によって番号が逆転するという例は他にもあるのだが、単純に聴く側としては、なんとも紛らわしい。

最初の大作であったピアノ協奏曲第2番には、随所にロマン主義的な情念と、ショパンならではの創意が盛り込まれていた。その経験をもとに、この第1番では協奏曲としての構成を見直し、規模も大きくして完成度を高めている。第1番と第2番どちらに対しても耳にするのが、ピアノ独奏部に比してオーケストラ・パートが貧弱であるという辛口の批評。彼はピアニストであり、数多くのピアノの名曲を残したが、オーケストレーションに秀でた作曲家ではなかったということなのだろう。しかし、それがなんだというのだ。この曲には聴いていてワクワクする“うた”がある。私にとっては、それだけで十分だ。

第1楽章は、オーケストラによるマズルカ風のアレグロ・マエストーソの第一主題で始まる。ポロネーズを思わせる弦セクションのカンタービレによる第二主題が繰り返され、さらに第一主題が再現された後でピアノ独奏を誘い出す。ピアノの名手による曲だけあって、華やかさの中に名人芸が求められる。

第2楽章は、作曲当初の速度指定ははアダージョであったらしい。理由はわからないが、出版時に現在のスタイルに変更されたということだ。弱音器を付けた弦の序奏に続いてピアノが美しい主題を奏でる。弦楽と、あるいはファゴットとの掛け合いを重ねながら、印象的なカデンツァの下降の後でオーケストラが主題を再現し、ピアノの三連音で静かに消えてゆく。

第3楽章は、華やかで高貴なロンドはポーランドの民族舞踊であるクラコヴィアク。28年には『クラコヴィアク風ロンド』を作曲しているところからも、このポーランド的メロディを大切にしていたことがわかる。ピアノとオーケストラの掛け合いで進行する中、やはり民謡的なメロディが挿入され、壮大な終曲へと突っ走るのだが、高度な技術を必要とするコーダ部分のアルペジョは、ピアニストにとって最大の見せ場、聴かせ処であろう。

ショパンがポロネーズ、マズルカなど、民族音楽に根ざしたポーランド特有のメロディやリズムを大切にし、それらを古典音楽のレベルにまで昇華させた背景には、やはりショパンの並々ならぬ愛国心を感ずる。ヨーロッパに国民国家という意識が確立していく時代であるが、主権や領土を失ったことより、言語や伝統が奪われていくことへの悲しみや怒りが影響しているからではないのか。自分たちの自由と尊厳、その回復を、音楽を通して訴えているかのようである。

この曲は1830年4月に着手され、8月に完成。10月11日、ワルシャワ国立劇場で公式に発表された。告別演奏会である。そう、ショパンは11月2日に音楽の都ウィーンへと旅立つのである。そして二度と祖国の土を踏むことがなかった。この曲は、愛するポーランドへの別れのメッセージだったのか…。

11月22日ウィーンに着いたショパンだが、ほどなくワルシャワ蜂起のニュースを耳にする。独立運動は出発前から高まりつつあったが、このことでポーランド人である彼はオーストリア人から敵とみなされるようになり、音楽活動ができなくなってしまった。31年7月、ウィーンからパリへ向かう。フランスは父親ミコワイ・ショパン(1771~1844年)の出身国であった。途中のシュトゥットガルトで、ロシア軍によって蜂起が鎮圧されたことを伝えられる。そのときの衝撃はいかばかりであったか。ポーランド独立の望みは絶たれたのである。

フランスには、君主制のロシアやオーストリア、プロシアにはない自由と民主の香りがあった。音楽で祖国に奉仕する。そう決意したショパンは、ロシア帝国が発行する旅券を拒み、フランス市民として、フランスの旅券で演奏旅行した。使用するピアノはフランスの銘器プレイエル。今日ふつうに使われるフレデリック・フランソワ・ショパンの名称も、フランス語の発音である。

ショパンは1849年10月17日、パリで39年の生涯を閉じた。10月31日、マドレーヌ寺院でおこなわれた葬儀には、パリだけでなく、遠くはロンドン、ベルリン、ウィーンなど、3,000人以上が参列し、モーツァルトの『レクイエム』が歌われたという。棺を運んだのは画家のドラクロアや音楽家のプレイエルら友人たち。ペール・ラシェーズ墓地への長い葬列がつづく。遺言にしたがって、心臓だけはワルシャワの聖十字架教会に運ばれ、内陣の柱に埋め込まれた。終生ポーランドへの愛国心を貫き通したショパンは、祖国への最後の捧げ物として、己の心臓を送り届けたのである。

現在、西側諸国によるウクライナ支援は、主にポーランドを経由しておこなわれている。行き先はウクライナ西部の都市リヴィウ。ここは、かつてのポーランド領ガリツィア地方である。第二次大戦で、ウクライナのこの地域には、ロシアの後継者たるソ連からの解放を目指し、ソ連と戦うナチス・ドイツに協力する者がいた。ポーランド東部にあるトレブリンカ絶滅収容所が、ウクライナの兵士によって管理されていたのはそのためである。

1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドのヴェステルプラッテを攻撃して第二次大戦の火ぶたが切られた。17日、東部からソビエト赤軍が侵攻。またもやポーランドは独ソ両国によって占領されてしまう。同年8月23日に独ソ不可侵条約(モロトフ=リッベントロップ協定)が締結されていたが、これには東欧諸国とフィンランドに対する侵攻を相互に承認するという密約が含まれていたのである。ポーランド、ウクライナ、そして現在のロシア…、地上で国境を接する国家の関係は、隣国とは海で隔てられた私たちには想像もつかない複雑さと難しさを併せ持っている。

::: CD :::

ショパンはポーランド人にとってのヒーローだ。その情熱を表現するポーランドのピアニストの名前が頭をよぎる。最右翼はクリスチャン・ツィメルマン(1956年~)だと思う。ピアノ演奏だけでなく、彼自身が指揮をした演奏に文句はない。だが、オーケストラが伴奏に終始しているようで、やや物足りなさを感じるのも事実だ。

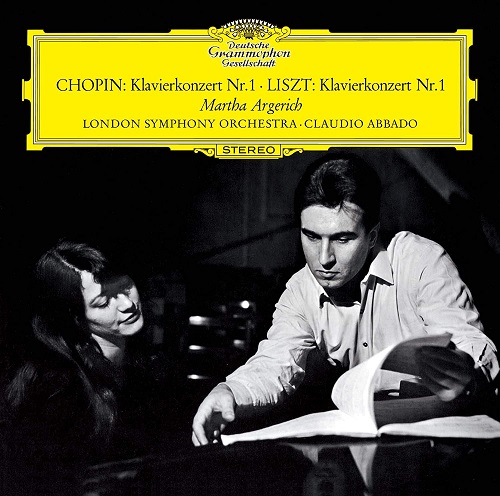

ここでとりあげたのは、情熱のピアニスト、マルタ・アルヘリッチ(1941年~)。サポートするのは、クラウディオ・アバド(1933年~2014年)が指揮するロンドン交響楽団。雄弁だが、語りすぎることのないオーケストラ。まさに協奏曲の理想的なあり方だと思う。この録音は1968年。アバドがロンドン交響楽団の首席指揮者に就任したのは1979年であるから、ミラノ・スカラ座を拠点に活動していた時代である。まだ35歳の若さだが、巨匠の片鱗を垣間見ることができるはずだ。驚いてはいけない。アルヘリッチは当時、なんと27歳!完璧な技術の上に展開する情熱が、聴く人すべてを魅了するに違いない。

収録曲

フレデリック・ショパン

ピアノ協奏曲第1番ホ短調 作品 11

フランツ・リスト

ピアノ協奏曲第1番変ホ長調

ピアノ:マルタ・アルゲリッチ

指揮:クラウディオ・アバド

演奏:ロンドン交響楽団

録音:1968年

(しみずたけと) 2022.12.11

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ