12月である。年末恒例の「第九」の季節だ。今さらベートーヴェンの第九の説明などいるまい。それくらい日本人にとってはお馴染みの曲目だ。

音楽ライブラリーでも、バーンスタインによる1989年12月の演奏を既に紹介ずみである。しかし、あれは同じ年に起きたベルリンの壁崩壊という歴史的な出来事を記念し、「歓喜の歌」の歌詞にあるfreude(歓喜)をfreiheit(自由)に置き換えた、自由と民主主義への賛歌、あの時だからこそ特別な意味を持つものだった。

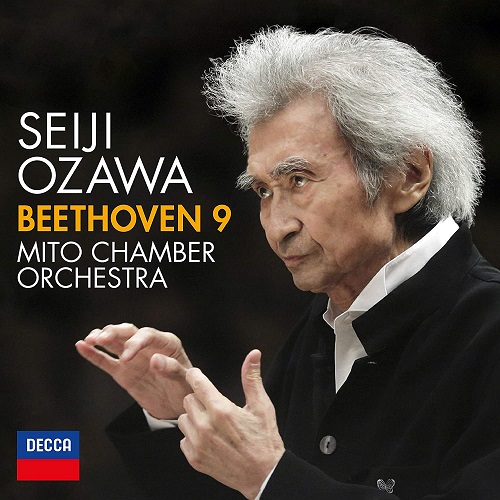

そこで古典音楽として正統的…と言うより、スタンダードな演奏のものを採りあげてみることにした。なにしろ有名な曲である。数多あるベートーヴェンの作品中でダントツの人気らしい。録音は数知れない。いろいろ逡巡する中でふと思いついたのが、小澤征爾(1935年~)が指揮する水戸室内管弦楽団の演奏である。

大オーケストラとは違い、編成の小さな室内管弦楽団ということもあって、各パート、各楽器の音が実にクリアで、誰にでもはっきり聴き分けることができよう。それでいて薄ぺっらい感じはまったくない。独唱や合唱を妨げることもない。思えば、ベートーヴェンが作曲した時代は、このような響きだったのではあるまいか。同じく小澤征爾のもと、マルタ・アルヘリッチ(1941年~)と録音したベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番、第2番も素晴らしい出来映えだった。古典音楽とは、まことに相性の良い楽団だと思う。

第九の良さはフィナーレの壮麗な大合唱だ。日本の演奏会での合唱団は、少なくとも200、多いときは300人にもなる。舞台が狭い欧州では、せいぜい70人だから厚みが出ない。第九を聞くなら日本で。こう書いていたのは、音楽評論家の宇野功芳(1930年~)。

なるほどとも思うのだが、器楽でも合唱でも、編成が大きくなるほどアンサンブルが難しくなり、音の濁りが生じやすい。名人芸や練度で克服するというのも一つの手かもしれないが、年末の第九ではアマチュア合唱団の起用も珍しくない。大編成なのは、プロの声楽家にくらべてひとりひとりの声量が小さいという理由もある。

この演奏を聴いて、壮麗さや迫力、音量が不足すると思う人はいるだろうか。充実の独唱陣。とりわけ、世界最高のメゾの一人と絶賛されている藤村実穂子は圧巻だろう。日本のオーケストラや合唱団の水準も高くなったものである。この演奏を聴くと、水戸室内管弦楽団、東京オペラシンガーズ、どちらも世界で通用するレベルであるのは間違いない。

演奏会では、第2楽章まではラデク・バボラーク(1976年~)が指揮を務めた。2009年までベルリン・フィルの首席奏者を務めたホルンの名手である。小澤征爾の信頼も厚く、サイトウ・キネン・オーケストラの常連。水戸室内管弦楽団とは、小澤征爾の指揮のもとでモーツァルトのホルン協奏曲を録音しており、気心の知れた関係だ。現在はソロを中心に世界中で活躍している。第3楽章で、いよいよ我らが小澤征爾の登場。当ディスクには、演奏会とは別に、小澤征爾の指揮でセッション録音をおこなった第1・2楽章が収録されている。年の瀬をおくるのにふさわしい、豪華キャストによる、力強く澄んだ演奏を楽しんでほしい。

::: CD :::

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

交響曲第9番ニ短調『合唱』作品125(1824年)

独唱:三宅理恵(ソプラノ)、藤村実穂子(メゾ・ソプラノ)

福井敬(テノール)、マルクス・アイヒェ(バリトン)

合唱:東京オペラシンガーズ

指揮:小澤征爾

演奏:水戸室内管弦楽団

録音:2017年、水戸芸術館コンサートホール

第1・2楽章(セッション)/第3・4楽章(ライブ)

(しみずたけと) 2022.12.12

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ

こんなに少ない人数で、ものすごい演奏でした。

小澤征爾の鬼気迫る指揮姿…最後はとうとう立ち上がって指揮をしてました。

頁をめくるとき、指につばをつけるのが可笑しかった。

日本の誇る藤村実穂子さん、さすがです。

これで心おきなく年を越せます、清水さん、ありがとう!