別所憲法9条の会 《9j音楽ライブラリー》へリンク

薬局に行って常備薬の風邪薬を買ったら、薬剤師のやたら丁寧な説明付き。オーバードーズ防止なのだろうが、なんだか過剰な気もする。オーバードーズとは、薬局やドラッグストアで購入できる風邪薬や痛み止めなどを大量に、あるいは頻繁に過剰摂取することだ。乱用には違いないが、一般の市販薬なので誰にでも簡単に買うことができる。麻薬みたいな違法性がないので、販売規制というわけにもいかず、いくつかの店舗を回れば相当量の購入だってできてしまう。この薬剤師による説明、はたして実効性があるのだろうか。販売側の責任回避策としか思えないのだが…。

ところで、オーバードーズで得られるのは何なのだろうか。幻覚を見たり聞いたり感じたりするのか。快感があるのか。苦しかったりしないのか。そんなことを考えていたら、昔よく耳にした「マリファナ・トリップ」なる言葉を思い出した。マリファナ(大麻)を吸って日常の自分とは異なる感覚的な体験することを「トリップする」という。日本では禁じられているマリファナだが、医療用を合法化している国もあり、扱われ方は様々である。戦争中、恐怖心を取り除くことを目的に、兵士に麻薬や覚醒剤、興奮剤が投与されていた。“ラリった”ベトナム戦争の帰還兵の話を思い出す。

快楽を求めての薬物摂取もオーバードーズも、そこにあるのは現実世界からの逃避なのだろう。自殺も同根に違いない。昨年(2024年)のわが国の自殺者は2万人以上。1998年以降、14年連続で3万人を超えていたことからすれば減ったともいえるが、15から39歳の死因の第1位は自殺であり、数的には世界の中で自殺大国となっている。そうだとすると、人が生きやすい、誰にでもやさしい社会の実現こそが根本的な解決策のはずだ。そうでないから、それどころかますます生きづらくなっていく社会だからこそ、こうした問題が起きるのだろう。

端から見れば大したことでなくとも、本人にとっては苦しくてたまらないことだってある。ただの失恋だって、他人には「別の相手を探せばすむ」という話かもしれないが、本人にとってはそうはいかない。絶望してオーバードーズ…。あれ、これってベルリオーズの『幻想交響曲』のあらすじだよな。この際だから、久しぶりに聴いてみることにしよう。こうした設定が古典音楽の世界に持ち込まれるようになったのは、はたしていつなのだろう。それ以前にはなかったとしたら、それはなぜ。

フランス革命が音楽への感情移入を後押し?

バロック、古典派、ロマン派、そして現代音楽へ。中学校の音楽の授業で学んだ西洋音楽史の流れである。バロック音楽も、初期、中期、後期に分けることができ、よく聴かれるのは、やはり後期の作品。ヴィヴァルディはその取りを務めた作曲家ということになるのだろう。その次が古典派ということになり、ウィーンの宮廷を中心に、「交響曲の父」と呼ばれるハイドン、天才モーツァルトらが活躍。こちらの取りはベートーヴェンに違いない。それを追うようにシューベルト、ショパン、リストらが登場してくる。このあたりからロマン派の時代となる。

西洋音楽の源泉はキリスト教の聖歌にあるわけだが、王侯貴族の力が伸びてくると、音楽の中心は教会から宮廷へとシフトし始める。バロック期というのは、ちょうどその頃だ。貴族が作曲家のパトロンとなり、彼らのお屋敷や歌劇場、サロンで開かれる音楽会のために作曲し、演奏する。生活が保障される中で、音楽家たちは新しい取り組みに挑戦し、作曲や演奏技巧を磨き上げることが可能になった。「貴族の紐付き」などと蔑んではならない。現代では貴族の代わりに音楽産業が取って代わっただけなのだから。貴族社会の最盛期が、まさに古典派が隆盛を極めた時代だった。ウィーンが中心ということは、それだけハプスブルク家の勢力が強かったということであろう。

それまでの旋律の積み重ねである多声部音楽から、古典派では旋律と和音の組み合わせ、すなわち機能和声が確立された。今風にいえばコード進行であろうか。もうひとつは、提示部・展開部・再現部からなるソナタ形式の出現である。貴族社会では、儀式も娯楽も、みな形式にのっとって行われる。古典派の様式美を重視する傾向は、音楽を取り巻く環境と無関係ではない。

そこに起きたのがフランス革命である。教会の権威は否定され、王侯貴族も力を失い、まとめて没落していく。代わって台頭するのが市民であり、貴族に代わってブルジョアジーが音楽家と音楽文化を支えることになる。貴族と違い、市民は生業も生活様式も経済状況も、そして人生目標も様々だから、彼らの求める音楽も多様になる。形式に縛られてきた古典派を押しのけ、音楽は自由を手にしたといえよう。音楽だけでなく、文学、絵画、彫刻など、文化や芸術の世界にも様々な形式が矢継ぎ早に現れる。それがロマン主義の精神であり、百花繚乱の文化が花開くことになった。

ロマン派音楽の最も大きな特徴は、なんといっても「形式の自由さ」であろう。古典派の流れを色濃く引くブラームスの交響曲なども、ソナタ形式ではあるが、とても自由に書かれている。では、ベートーヴェン以後で最も重要な交響曲の先駆けは誰によるものであったのか。私はベルリオーズだったと思っている。1830年、彼が作曲した『幻想交響曲』はエポック・メーキングとして飛び抜けた存在だ。ベートーヴェンの第9交響曲が1824年の作だから、わずか6年の違いしかない。

ベルリオーズ:『幻想交響曲』作品14(1830年)

原題は《ある芸術家の人生におけるエピソード:5部からなる幻想的交響曲》という長ったらしいものであるが、今はみな短く『幻想交響曲』と呼んでいる。それまでの交響曲とは違い、「病的な感受性と激しい想像力に富む若い音楽家が、恋に絶望し、アヘンによる服毒自殺を図る。しかし致死量に足らなかったため、苦しい眠りの中で奇怪な幻想を見る…」と、曲がストーリー性を帯び、風景を描写したり人の気持ちを代弁する音作りなど、いわば標題音楽の走りである。まるで20世紀後半の「マリファナでトリップしちゃった」みたいではないか。なんという斬新さ。

第1楽章「夢、情熱」

ある女性に狂わんばかりの恋心を抱いた彼。彼女は“固定観念”として、ひとつの旋律となり、繰り返し登場する。

第2楽章「舞踏会」

その彼女と、とある舞踏会で再会。

第3楽章「野の風景」

ある夏の夕べ、田園地帯で過ごす二人。羊飼いの牧歌、風にそよぐ木々、日没、遠雷、静寂…。希望、平安、不安の予感、孤独…。風景と心象が織り混じる。

第4楽章「断頭台への行進」

愛する彼女を殺し、死刑を宣告され、断頭台へ引かれていく夢を見る。一瞬だけ現れる固定観念。だがその後に待つのは十三階段である。

第5楽章「ワルプルギスの夜の夢」

サバト(魔女の饗宴)の中、亡者、魔法使い、様々な化物たちが彼の葬儀に集まっている。奇怪な音、うめき声、ケタケタ笑う声が渦巻く中に固定観念が現われる。彼女も葬儀の場に到着したのだが、かつての気品はそこになく、醜悪でグロテスクなものへと変貌している。化物たちの歓声が上がり、彼女が饗宴に加わる。弔いの鐘が鳴り響き、パロディ化された滑稽なグレゴリオ聖歌「怒りの日」と悪魔の大饗宴が入り交じりながら終わる。

ベートーヴェンも第6交響曲『田園』の中で雷を思わせる音作りをしているが、ベルリオーズのそれは明瞭な雷鳴として響かせ、愛する人を象徴する旋律、舞踏会の風景、悪魔の笑い声など、音楽に絵画性や物語性を盛り込んだという意味では、ベルリオーズは音楽史上最大の革命家であろう。近代管弦楽法の確立者としての革命的側面とは別に、交響曲革命家の顔を持つ人物、それがベルリオーズなのである。その最終到達点が、おそらく1839年の劇的交響曲『ロメオとジュリエット』であろう。この曲については、また別の機会にでも…。

C D

有名な曲だからレコードは数多ある。名盤も目白押しだから、自分の好きなものを聴いて楽しめば良いと思う。だから私も(今の気分で)聴きたいものを選んでみた。

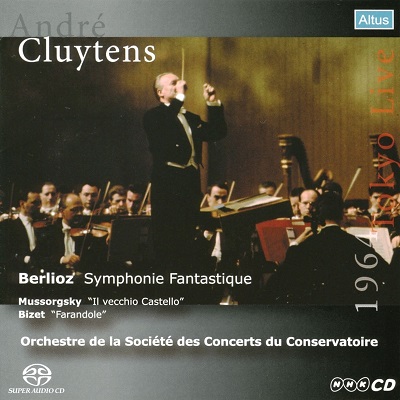

1)クリュイタンス盤

ベルギー生まれのアンドレ・クリュイタンス(1905~67年)はフランスを中心に、世界中で活躍した人である。繊細で緻密、上品な音作りをする人というのが一般的な評価だが、バイロイト音楽祭のワーグナー楽劇を聴くと、かなり熱い演奏をする人だったことがわかる。パリ音楽院管弦楽団を世界一流に育て上げ、フランスのエスプリとも言えるような香り高い録音を多数残してくれた。

そんな彼の『幻想交響曲』が素晴らしくないはずがない。実際、フィルハーモニア管弦楽団との1958年の録音は長らく名盤とされてきた。けれども…、パリ音楽院管弦楽団の演奏で聴きたかったなぁ…と残念に思っていたら、このコンビが1964年に来日したときのライブ録音が登場した。聴いてみて二度びっくり。上品さはそのままに、ベルリオーズのもう一面である燃え上がるような情熱にあふれた熱演である。半世紀以上前の録音だが、音質も良い。東京文化会館の音響の良さと録音技術の賜物だろうか。

ベルリオーズ:『幻想交響曲』

ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』より“古い城”(ラヴェル編曲)

ビゼー:『アルルの女 第2組曲』より“ファランドール”

指揮:アンドレ・クリュイタンス

演奏:パリ音楽院管弦楽団

録音:1964年5月10日、東京文化会館(ライブ)

2)ミュンシュ盤

シャルル・ミュンシュ(1891~1968年)が生まれたアルザスは、普仏戦争以後ドイツ帝国領だったが、第一次大戦の結果フランス領になった。戦争のたびにドイツになったりフランスになったり、学校で習う“国語”も教育システムも、自分の名前の読み方も変わる。そこには地続きの国境とは無縁の日本人には計り知れない事情がある。ミュンシュはドイツに生まれたフランス人か、フランスで活躍したドイツ人か。父親の家名はミュンヒだった。何を持って○○人と言いうるのか。いちど自分の常識を疑ってみた方が良いだろう。

クリュイタンスが知的なアプローチによる音作りをする人だとしたら、ミュンシュは情熱をもろにぶつけてくるような演奏をする人だった。常任指揮者を務めたボストン響との疾風怒濤のようなベートーヴェンの第9を聴いたときは心底ぶったまげたものである。『幻想交響曲』はどうか。同じくボストン響との熱気あふれる演奏(1962年)もあるが、さらに熱い1967年のパリ管弦楽団との録音を推す人が多い。世界トップのオーケストラをつくろうと、フランス政府の肝いりで、あのパリ音楽院管弦楽団を発展設立させたのがパリ管弦楽団である。その初代音楽監督に就任したミュンシュとのデビュー公演に先立って録音されたものだけあって、すこぶる付きの快演である。

だがこのCDはそれではない。その数日後にパリ・シャンゼリゼ劇場で開かれたミュンシュとパリ管のデビュー公演のライブ録音そのものである。第1楽章の息をのむ速さ。第2楽章の加速にはオーケストラがついて行けない。第3楽章はアダージョのはずだが…。第4楽章でゆっくりになったと思ったら、それは最初だけ。恐ろしいアッチェルランドがやってくる。そして終楽章に突入…。演奏としてはあちらこちらに破綻があるものの、そこはライブの熱い空気。聴衆も度肝を抜かれたに違いない、まさに凄演!

ドビュッシー:交響詩『海』

ベルリオーズ:『幻想交響曲』

指揮:シャルル・ミュンシュ

演奏:パリ管弦楽団

録音:1967年11月14日、パリ・シャンゼリゼ劇場(ライブ)

3)小澤征爾盤

小澤征爾(1935~2024年)については、これまで何度も書いてきたから、ここでひもとくようなことはしない。彼の『幻想交響曲』は、知的なクリュイタンスと情熱のミュンシュ、二人の巨匠の間を行くようなスタイルだ。上の二つのライブ録音を聴いた後ではおとなしめに聴こえるだろうが、ボストン響はミュンシュ時代からベルリオーズを得意としてきただけあって、小澤征爾の精緻な解釈と巧みな棒さばきがオーケストラの持つダイナミズムと融合して生み出された名演である。サイトウ・キネン・オーケストラを指揮した2007年と2010年のライブは巨匠風で凄いが、なにしろこの1973年の録音には若さがある。若気の至りが生み出した幻想というこの曲のテーマを思い起こすと、若さが不可欠だと思うのだ。

指揮:小澤征爾常任指揮者

演奏:ボストン交響楽団

録音:1973年

4)ガーディナー盤

最後にもうひとつ。ベルリオーズの時代の楽器は、今日のそれとは少し違っていた。金属でなく木が使われていたり、バルブがなかったり、あっても原始的な機構だったり、さらには楽器の大きさや形がずいぶん違っていたり…。それらをひっくるめて古楽器とかピリオド楽器と呼んだりするのだが、曲が作られたその時代の楽器で演奏する試みが広がってきた。この録音はそのひとつである。

金属を加工し、精密な工作をする技術がここ100年で飛躍的に高まった。複雑な管の曲がりを実現し、穴を指でなくキーが開け閉じし、バルブは音程だけでなく調も変えるなど、特に管楽器が受けた恩恵は著しい。それにくらべて古楽器の演奏は厄介だ。正しい音程がとりにくく、速いパッセージは苦手。それでもあえて“時代の音”にこだわるのもひとつの見識であろう。だから音楽は面白い。

新旧の楽器によるスリリングな共演が、ロマン的な雰囲気に流されることなく、緊張感あふれる中に透明な響きを醸し出す。パリ音楽院での収録というのもうれしい。

指揮:ジョン・エリオット・ガーディナー

演奏:オルケストレル・レヴォリューショネール・エ・ロマンティーク

録音:1991年

(しみずたけと) 2025.4.1

9jブログTOPへ

9j音楽ライブラリーに跳ぶ

リンク先は別所憲法9条の会ホームページ