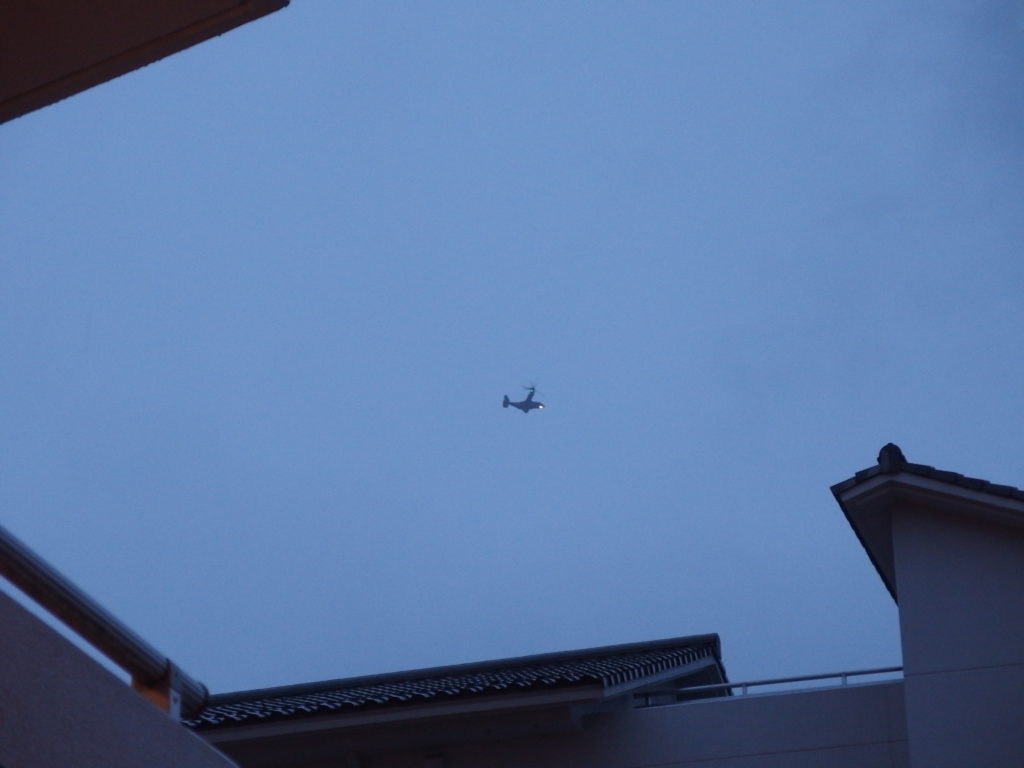

ヘリモードのオスプレイ 2020.4.13. 18:01

書くか、書くまいか、ずいぶん迷ったのだが、やはり忘れないように書いておこうと思う。

ちょうど一週間前の4月13日、今日と同じ雨降りの月曜日だった。夕方5時45分頃、外から爆音が聞こえた。車やオートバイのそれではない。飛行機やヘリコプターとも違う不快な低周波音。比較的短時間で、その音はしなくなった。少したつと、また聞こえてくる。濡れるの嫌さに窓辺から外を眺めるが、何なのかわからなかった。同じくらいの間隔で、再び。縦列隊形で同じ針路でをとる飛行機群…。もしやと思い、玄関を出る。オスプレイだった!さらにもう一機。いつも飛ぶC-130輸送機と、ほぼ同じ航路。横田基地への着陸進入路である野猿峠から平山城址公園に連なる丘陵の方向に高度を下げていく。

それにしても、あの嫌な音は何だろう。エンジンは、元々はアリソン社が開発したT406(501-M80Cも同じ)ターボシャフトエンジンである。同社は1995年にロールスロイス社に吸収され、このエンジンの社内呼称はAE 1107C-Libertyになっているが、中身は変わっていない(推測)はずだ。だとすれば、C-130輸送機に搭載されるT56ターボプロップとは基本骨格を共有するエンジンで、違うのは排気を推進力に利用するかしないかだけ。あの爆音はエンジンに起因するものではなく、大きなプロペラか、プロペラが発する気流が干渉して発生させていることがわかる。

音の快不快は個人差によるものだし、ミリタリー・オタクなら「音の違いがどうした」というかもしれないが、私はこの音がとても気になる。なぜなら、航空機の発する音としては至極不自然だからだ。ヘリコプターは、垂直離着陸のため、大径ローターを水平回転させている。あのバッバッバッバという音は、エンジンではなくローターによるものだ。オスプレイも、水平回転するプロペラによって垂直離着陸する。ローターでないのは、水平飛行時の速度を上げるため、普通の飛行機と同じプロペラ牽引式にしたからである。大きなローターの代わりに、相対的に小径のプロペラだから、垂直離着陸のために2基要るのだろう。とはいえ、プロペラ機のそれにくらべれば大径だ。普通のプロペラ機と違う音がするのも納得するところ。

まとめてみよう。垂直離着陸は軍による運用のための要件。しかし大径のローターは使えない、だからプロペラ2基の双発。垂直離着陸用と水平飛行用を兼ねるため、プロペラの向きをエンジンごと90度可変させる、ティルト・ローター機と呼ばれる型式。「二兎追うものは…」のたとえではないが、コンセプトとして無理があると思う。両方のエンジンは、翼内を貫通するシャフトで連結されてプロペラを回す。片方のエンジンが停止しても、バランスを失ってすぐに墜落したりしないようにするためだ。つまり、このシステム無しでは片発停止で墜落することを自ら宣言しているのに等しい。もし片方のプロペラが破損したらどうなる。名護市沖で墜落したのは、空中給油中に送油パイプに接触したプロペラが破断したのが原因である。もし翼内の貫通シャフトにトラブルが生じたら…。構造の複雑化はトラブル発生率と相関関係にある。それだけ危なっかしい構造なのだ。オスプレイに事故が多いのは周知の事実である。

軍の要求を満たすため、無理矢理作ってしまったのだろうか。一般のプロペラ機がここまで大きなプロペラを装着しないのは、ただ単に地上との干渉を避けるためだけではない。単価が約100億円といわれるオスプレイ。量産効果で安くなれば、滑走路建設ができない田舎町や離島への民間コミューター機になるうるだろうか。答えは、否である。設計的に無理があるものは、実際に飛んでも無理がある、というか危険である。墜落したら、巨額の補償で会社がつぶれるかもしれない。しかし国家にはそういう心配がない。どうせ税金から払うのだから。兵士は部品と同じで、ダメになった部品は交換すれば良いように、兵士の場合も補充すればすむ。軍隊とはそういう思考回路の集団だ。

しかし墜ちたら、ダメージがあるのは搭乗員だけではない。空路の下に住んでいる人にとっては不安が募る。だから米国内では居住地域を避けて飛行することになっている。そんなオスプレイが、日本では、いつでもどこでも自由に飛ぶことができる。下に住んでいるのは黄色いサルに過ぎないとでも思っているのだろう。日本政府も、それを追認しているということだ。横田に配属されているかぎり、オスプレイはこの空を飛び続けることになるのだろう。飛ばしている主体である米軍や、ただ黙認するだけの日本政府の側から「安全のために運用をやめましょう」と言い出すわけがない。だとすれば、私たちはどうするべきか。

(しみずたけと) 2020.4.13