1.ユダヤ人はパレスチナの先住民か?

2.イスラエル建国の理不尽

3.戦火に明け暮れるパレスチナ

1.ユダヤ人はパレスチナの先住民か?

パレスチナはヨルダン川と地中海に挟まれた地域、古くはカナンと呼ばれたところである。もともとユダヤ人が住んでいた場所で、彼らが建てた古代イスラエル王国があった。国を失った彼らは離散し、ホロコーストで絶滅させられそうになったが、第二次大戦後、この故郷の地にイスラエルを再建して今に至っている。そう考えている人が多いようだが、実際はどうなのか。

パレスチナの名は「ペリシテ人の土地」に由来する。ユダヤ人の祖先はメソポタミア文明の地、ペルシャ湾に近いところに暮らしていたが、アブラハムが「カナンに行け。そこを与える」という神のお告げを聞いて移住するのが紀元前19世紀頃。しかしカナンは無人の原野ではなく、他の部族が住んでいた。

飢饉にみまわれたユダヤ人たちはエジプトに避難するが、そこで奴隷にされてしまう。エジプト脱出を率いたのが預言者モーゼであった。紀元前11世紀頃、ヤハウェ信仰(ユダヤ教の原型)を国教とする古代イスラエル人が古代イスラエル王国を建国。ダビデ、ソロモンという王が有名だが、彼らの存在を証明する考古学的証拠はない。旧約聖書に記されたこれらは、歴史ではなく、ユダヤの民とイスラエル建国の「物語」である。

古代イスラエル王国が滅んだ後、ここはローマ帝国の支配下に。そこに現れたのがイエスで、その教えであるキリスト教はやがて帝国の国教となり全ヨーロッパに広がっていく一方、ユダヤ人たちは追放されて離散。キリスト教社会の中で、彼らは「キリスト殺し」として差別、迫害されることになった。

2.イスラエル建国の理不尽

フランス革命で「人権宣言」が採択されたものの、ユダヤ人差別はなくならない。産業革命で大資本が必要になると、金融業などで力を得た彼らに対する新たな差別が生まれた。迫害から逃れようと、ユダヤ人たちは故郷パレスチナに自分たちの国を作ろうと考えるのだが、そこはアラブ系の人たちが住む土地だった。

第一次大戦で、オスマン帝国を切り崩そうと、英国はアラブ民族の独立を約束し、反乱を起こさせる。その一方、パレスチナにユダヤ人の民族的郷土の建設を認めることを条件に、ユダヤ財閥から戦費を調達。しかも戦勝後は英仏露間でオスマン帝国領を分割する協定を結ぶという三枚舌の外交を展開した。

パレスチナを得た英国は、アラブとの約束を反故にしながら、スエズ運河や油田などの権益をアラブ人から守るには、パレスチナにユダヤ人が多い方が好都合と考え、無制限の移民を認めた。1918年に6万人だったユダヤ人は、その後10年間で3倍になった。

第二次大戦が終わってホロコーストが明らかになり、ユダヤ人に同情が集まるようになるが、アラブの石油に依存する英国は、パレスチナへの入植を厳しく制限。移民船を追い返すのだが、漂流して沈没する船もあり、手に負えなくなった英国は1948年5月15日をもって撤退すると宣言。

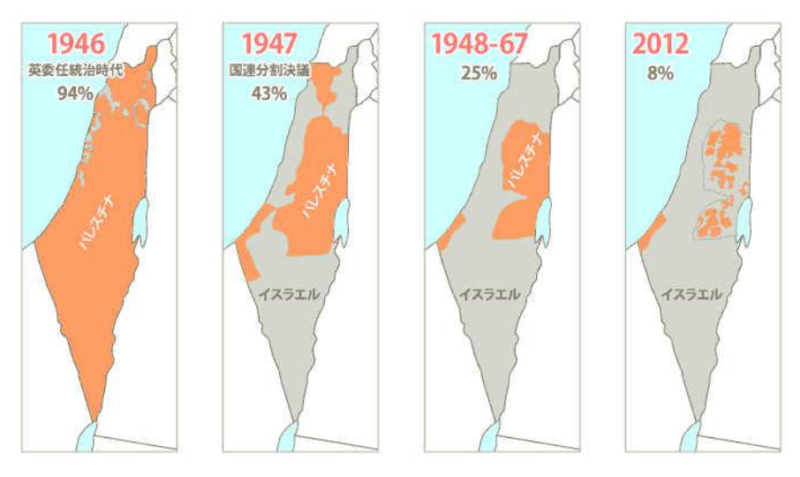

国際世論の高まりと米国の支援を背景に、47年11月、国連がパレスチナの三分割を決定。当時のパレスチナの人口は約197万で、うちユダヤ人は約60万人。3分の1に過ぎないユダヤ人が全土の56.5%をとることになり、パレスチナは内乱状態に陥った。ユダヤ人の軍事組織は、エルサレムへの補給路がアラブ人に攻撃されないよう、道沿いの村を攻撃して破壊、女性や子ども、老人らも容赦なく殺戮、70万ものパレスチナ人が難民となった。これはテロ行為にほかならない。そして英軍が撤退する前日、イスラエル建国が宣言された。

もともとユダヤ人がパレスチナの先住民だったわけではなく、旧約聖書の「神から与えられた」という記述も、信仰を共有する人間同士の間でしか通用しない感情に過ぎないものである。

3.戦火に明け暮れるパレスチナ

歴史的な裏付けのない言説をもとにしたユダヤ人の願望と要求、欧米の都合によってイスラエルという国が成立した場所は、ユダヤ人のものでも欧米人のものでもなかった。そこに住む人たちの土地を奪い、追い出すという暴挙が抵抗運動を生むのはごく自然のこと、今日に至るパレスチナ紛争の発端である。シリア、レバノン、トランスヨルダン、イラク、エジプトは、イスラエルの建国宣言に対し、すぐさま侵攻、第一次中東戦争が起きた。停戦でパレスチナとイスラエルを分ける暫定的国境線が設定され、グリーンラインと呼ばれている。

エジプトのスエズ運河国有化宣言に対し、運河権益を奪還しようとする英仏の武力行使に同調したイスラエルが参戦したのが56年の第二次中東戦争。さらに67年のエジプトとの第三次中東戦争での勝利により、ヨルダン領だった東エルサレムも奪い、イスラエル領は4倍になった。73年の第四次中東戦争で、エジプトとシリアの挟撃に遭うも、イスラエルの反撃が成功するまで待った米が停戦を提案。79年、エジプトとイスラエルは米の仲介により、エジプトはイスラエルの存在を認め、イスラエルはシナイ半島を返還し、ガザ地区とヨルダン川西岸のパレスチナ人に自治を認める《キャンプ・デービッド合意》に達した。

イランでは79年にイスラム革命が起き、翌年、イラクとの間に戦争が勃発。90年のイラクによるクエート侵攻で湾岸戦争が起き、中東情勢は二転三転する。イスラエルに蚕食され続けることに危機感を抱くパレスチナの人々は自力でゲリラ活動を展開、そこから出現したのがパレスチナ解放機構(PLO)だった。この独立運動は、イスラエルの存在自体を認めない人、対話を求める穏健派、投石する民衆、ハマスのような過激派が複雑に絡み合っており、ひと括りにはできない。

オスロではイスラエルとPLOの間で秘密和平交渉が持たれ、92年、イスラエルのラビン首相とPLO、アラブ諸国との間で和平合意に至った。しかし、2001年の米国中枢同時多発テロを契機に、アフガン侵攻、イラク戦争、シリア内線と、世界はテロと対テロ戦争の渦中へ。イスラエルはパレスチナの独立運動をテロとみなし、武力行使を含む強硬姿勢に転じ、ヨルダン川西岸地区への入植と、世界中がアパルトヘイト壁と非難する分離壁の建設を進めている。

《オスロ合意》を無視するかのようなイスラエルに対し、23年10月、ハマスは大規模な奇襲攻撃と人質作戦を展開。過去に何度もガザ地区を空爆してきたイスラエルはハマス殲滅を掲げた大規模な兵力を投入、空からの攻撃に加え、地上軍を侵攻させた。ハマス戦闘員だけでなく、一般市民の犠牲も拡大、死者は3万人を超えている。食料や医療支援も滞り、ガザの人口の4分の1、50万人が飢餓状態にあるという。

南アフリカは国際司法裁判所に、今回のイスラエルの戦闘行為がジェノサイドに当たると提訴。かつてアパルトヘイトを非難した国際社会は同国に対する経済制裁を実行したが、イスラエルに対してはいつも及び腰である。なにかにつけ「ホロコーストの犠牲者」を口にするイスラエルだが、パレスチナの人々にホロコーストの責任はない。あるとすれば、それはヨーロッパ社会だ。イスラエルによって、絶対悪であったホロコーストが相対化され、今や歴史上の悪の一つに成り下がりつつあるのはなんとも皮肉なことである。

歴史を俯瞰すれば、矛を収め、譲歩すべきはイスラエル側にあるのは明らかである。民主主義とは、多数派が少数派に対し、強者が弱者に対し、どれだけ譲歩できるかで決まるものなのだ。イスラエルに自制を求めるとともに、同国の軍需産業と取引のある企業に対して関係を断つよう求める市民運動も出てきた。本当は、そうした企業内部から声がわき起こることが望ましいのだが、人間の命より自社が儲かり、結果として自分たちの給与が上がることの方が重要だとする程度の倫理観が世界を覆っているとしたら、人類の行き着く先は暗い。ひとりひとりが、今できることをしなければ手遅れになるのは間違いない。

占領地拡大をつづけるイスラエル

(しみずたけと) 2024年2月

別所憲法9条の会ホームページへ跳ぶ